[우리문화신문=이한영 기자] 한국국학진흥원(원장 조현재)은 “조선시대 덕후들”이라는 주제로 스토리테마파크 웹진 담(談) 10월호를 펴냈다. 덕후는 일본어 오타쿠(御宅)를 한국식으로 발음한 ‘오덕후’의 줄임말로, 현재는 어떤 분야에 몰두해 전문가 이상의 열정과 흥미를 가지고 있는 사람이라는 긍정적인 의미로 사용된다. MBC의 예능 프로그램 <능력자들>에는 우리 사회의 덕후들을 소개하는 프로그램으로, 다양한 분야의 전문가들이 출연해 자신의 덕력을 공개한다.

몇 년 전만 해도 쓸데없는 짓 하고 다닌다고 욕먹었을 일들이 지금은 사람들의 부러움을 사고 전문가로서 인정받고 있는 것이다. 덕후가 능력자로 대접받기 시작하면서 ‘덕후 경제’라는 말까지 생겨났다. 이는 자신이 좋아하는 분야에 투자를 아끼지 않는 소비 행태를 뜻한다. 소비자로서 중요한 역할을 담당하고 있는 덕후는 이제 콘텐츠를 생산하는 생산자로도 주목받고 있다.

과거에는 자신의 취향을 숨기면서 혼자 덕질을 즐겼다면, 지금은 같은 취향을 가진 사람들끼리 깊이 있는 정보를 공유하면서 더욱 전문가다운 면모를 갖추고 있기 때문이다. 이는 곧 덕후가 가진 전문적인 지식과 열정이 새로운 콘텐츠가 될 수 있다는 뜻이기도 하다. 웹진 담담 10월호는 조선시대에도 존재했던 어떤 분야에 몰두해 전문가 이상의 열정과 흥미를 지닌 덕후들을 확인해보고, 현대 사회에도 유효한 이야기들을 생각해보고자 기획되었다.

물맛도 시간과 장소에 따라 다 다르니라

예민한 조선시대 물덕후들의 물 마시는 법

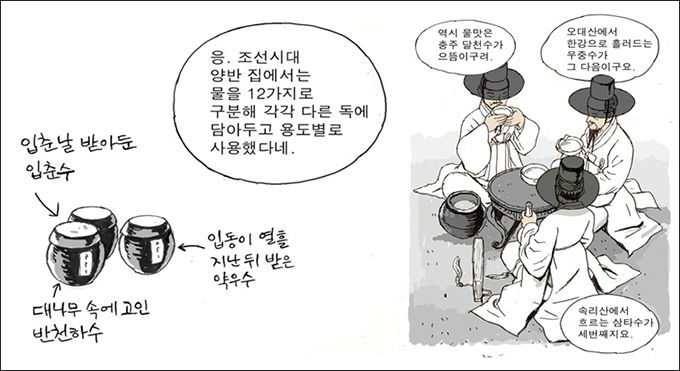

좋은 차와 술을 가려 마시는 것은 동서고금을 막론하고 덕후들의 대표적인 영역이지만, 조선시대 선현들은 물맛도 섬세하게 가려 마셨다. 조선 시대 양반 집에서는 물을 12가지로 구분해 각각 다른 독에 담아두고 용도별로 사용했다. 이를테면 입춘날 받아둔 ‘입춘수’는 아들을 낳게 한다 하여 부부가 잠자리에 들기 전에 한 잔씩 들이키곤 했다. 입동 열흘 후에 내리는 빗물을 ‘약우수’라 하여 약 달이는 물로 사용했다. 자른 대나무 속에 고인 물은 ‘반천하수’하고 부르며 역시 약을 달이는 물로 사용했다.

물은 위치와 맛에 따라서도 다르게 불렸다고 한다. 서울 북악산을 중심으로 오른쪽 인왕산 줄기에서 흐르는 물을 ‘백호수’, 왼쪽 삼청동 뒷산에 흐르는 물은 ‘청룡수’, 남산에서 흐르는 물은 ‘주작수’라고 각각 이름 붙여졌다. 선비들은 물맛도 까다롭게 구분했다. 우리나라에서 가장 물맛이 좋은 물로는 충주의 ‘달천수’가 꼽혔다고 한다. 오대산에서 나와 한강으로 흘러드는 ‘우중수’를 둘째로, 속리산에서 흐르는 ‘삼타수’를 셋째로 쳤다.

같은 물이라도 산꼭대기에서 나는 물과 산 밑에서 나는 물의 맛이 다르고, 바위 틈새에서 나는 물과 모래에서 나는 물의 맛이 다르다고 했다. 고인 물보다 흐르는 물을, 양지쪽 물보다는 응달 물을 더 맛있는 물로 쳤다. 황희 정승은 무거운 물을 ‘군자물’이라 하여 맛있는 물로 꼽았다. 율곡 역시 오대산 암자의 일학스님과 함께 물맛을 보는 취미를 즐겼다. 역시 무게로 물맛을 따졌다고 한다.

조선시대 선현들은 때와 장소에 따라 물맛을 섬세하게 분류하는 물 덕후인지라, 명승고적을 유람하며 얻게 되는 즐거움에는 물도 한몫을 했다. 1841년 4월 5일, 강희영이란 선비가 기록한 ‘금강일기’에는 금강산 물맛이 상세히 기록되어 있다. 강희영과 일행들은 금강산 표훈사와 팔담, 백운대를 구경하고 내려와서 금강수(金岡水)를 마신다. 금강수는 매우 맑고 차서 사람의 피부와 뼈를 침으로 찌르는 것 같았다고 했다. 강희영과 일행들은 도시락을 먹은 뒤에 석 잔의 금강수를 더 마셨다. 그 까닭은 금강수가 약을 달이는데 쓰이는 귀한 물이기 때문이었다.

조선시대 덕후 으뜸 다섯

담배 덕후, 꽃 덕후, 책 덕후, 여행 덕후, 벼루 덕후

조선시대 덕후들이 등장하게 된 시기는 대략 18세기이다. 이 시기는 세계사적으로 근대가 태동한 시기이며, 임진왜란과 병자호란을 겪은 조선 역시 대변혁을 맞이하게 된다. 몇백 년동안 공고히 조선을 지배해 왔던 성리학적 질서에 균열이 생기고, 청나라를 통해 서구의 신문물이 들어오며 지식인 계층부터 현실의 부조리에 눈 뜨며 새로운 세상을 향한 열망이 불붙기 시작하였다. 이 시대에 등장하게 된 덕후들은 선구자적 경향을 띠고 있었다. 주변의 시선이나 현실적 보상에 연연하지 않고 새로운 분야에 몰두하였다.

조선시대 덕후들은 ‘벽(癖)’, ‘광(狂)’, ‘치(痴)’ 등의 표현으로 불리워졌는데, ‘병든’, ‘미친’, ‘어리석은’과 같은 부정적인 호칭이었다. 조선 시대 선비사회에서는 사회 질서를 유지하기 위한 학문, 교육, 정치 등을 제외한 일에 관심 갖는 일을 ‘완물상지(玩物喪志) 곧 ’사물에 탐닉하면 뜻이 상한다’라며 경계하였기 때문이다. 그럼에도 조선의 덕후들은 기꺼이 스스로를 ‘환자’, ‘미친 자’, ‘바보’라 칭하며 자신들의 열광을 발산하였다.

소설가 김현경은 웹진 담담 10월호에 실린 “이 구역의 미친 자는 나요!”라는 글에서 조선시대 덕후 으뜸 다섯을 소개하고 있다. 5위는 담배덕후 이옥(李鈺, 1760~1813)으로 담배를 피우는 것에 그치지 않고 ‘연경’이라는 책을 집필하여 담배에 대한 모든 것을 집대성하였다. 4위는 꽃 덕후 유박(柳璞, 1730~1787)으로 백화원이라는 화원을 경영하며 만금을 들여 온갖 꽃을 수집하였으며 연구결과를 《화암수록((花庵隨錄))》이라는 책으로 남겼다.

3위는 책 덕후 이덕무(李德懋, 1741~1793)로서 생계를 잇기 힘든 어려운 가정형편에도 책에 대한 애정과 열정으로 모은 책이 수백 권, 읽은 책이 2만 권에 달하였다. 2위는 여행 덕후 정란(鄭瀾, 1725~1791)으로 전국 각지를 여행하고 산에 올랐으며, 직접 여행기를 썼다. 인생의 마지막 목표였던 백두산과 한라산 여행도 당시로서는 노인의 나이였던 50대 후반에 달성하였다고 한다.

1위는 벼루덕후 정철조(鄭喆祚, 1730~1781)를 꼽았다. 정철조는 별다른 연장도 없이 칼 하나만 갖고 다니며 적당한 돌만 보면 닥치는 대로 깎아 명품 벼루를 만들었는데, 자신이 만들어놓은 벼루를 누가 달라고 하면 거저 다 주어 버렸다고 한다. 학문과 기술에서 빼어난 재주를 갖고 있었으나 지나치게 시대를 앞서간 안목과 호방하고 자유로운 성정 탓에 크게 뜻을 펼치지 못했고, 그 답답함을 술로 풀다 그만 건강을 해쳐 아까운 나이에 급사하고 말았다.

자신의 마음이 가는 길을 좇아 성덕에 이르는 덕후들이 이야기

조선후기를 조명해줄 흥미로운 역사 콘텐츠로 창작되길

새로운 시대의 변화가 시작되었던 조선 후기를 살아갔던 선현들의 모습들에 대한 자료들은‘스토리테마파크’ 창작소재들에서 찾아볼 수 있다. 한국국학진흥원에서 2011년부터 운영하고 있는 스토리테마파크(http://story.ugyo.net)에는 조선시대 일기류 244권을 기반으로 4,872건의 창작소재가 구축되어 있으며, 검색 서비스를 지원하고 있다. 매월 한 가지의 주제를 선정하여 웹진 담(談)을 발행하고 있는데, 전통적인 일기류를 소재로 하지만 주제의 선정은 지금의 일상과 늘 맞닿아 있다.

이번호 웹진의 천준아 편집장은 “때때로 지나치게 무언가를 좋아하다 보면, 단순히 좋아하는 에너지가 그 이상의 괴력을 발휘할 때가 종종 있다.”면서, “남다른 덕질로 사람들을 이롭게 한 조선시대 ‘덕후’들의 이야기가 더 많이 발굴되어 흥미로운 역사콘텐츠로 창작되어지길 바란다.”고 밝혔다.