[우리문화신문=우지원 기자]

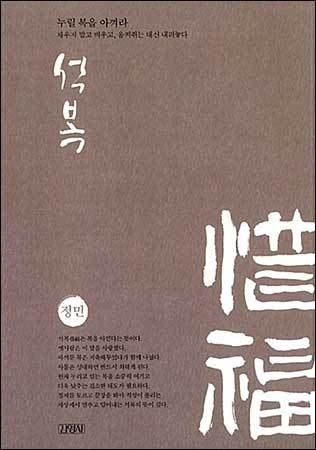

석복(惜福).

누릴 복을 아낀다는 뜻이다. 사물은 성대하면 반드시 쇠하게 되니, 절제와 겸양으로 누릴 복을 아껴 오래오래 보전해야 한다는 뜻이다. 약간 모자란 느낌이 들 때 그치는 슬기로움과도 통한다. 복록은 무한정 있지 않으니 아껴서 조금씩 누리고, 나 혼자 누리지 않고 주변에 나눠주는 것이 현명하게 누리는 길이다.

정민이 쓴 이 책, 《석복》은 이와 같은 슬기로움을 가득 품고 있다. 고문헌과 고사에서 오늘날 꼭 필요한 지혜를 찾아내 명쾌한 해설을 곁들였다. 짧지만 강렬한 문장들이 청량한 죽비처럼 정신을 깨운다. 이런저런 욕심과 근심으로 혼탁해진 마음에 맑은 슬기로움 한 사발을 들이켜는 느낌이다.

책은 ‘마음 간수’, ‘공부의 요령’, ‘발밑의 행복’, ‘바로 보고 멀리 보자’의 네 장으로 이루어져 있다. ‘석복’은 그 가운데 ‘마음 간수’ 편에 실려있다. 석복의 지혜는 광릉부원군 이극배와 홍언필의 몸가짐에서 잘 드러난다.

(p.12)

엮은이를 알 수 없는 《석복수전서》의 첫 장은 제목이 ‘석복’이다. 복을 다 누리려 들지 말고 아끼라는 뜻이다. 여러 예를 들었는데 광평부원군 이극배(1422~1495)의 이야기가 첫머리에 나온다. 그는 자제들을 경계하여 이렇게 말했다. “사물은 성대하면 반드시 쇠하게 되어 있다. 너희는 자만해서는 안 된다.” 그러고는 두 손자의 이름을 수겸(守謙)과 수공(守恭)으로 지어주었다. 석복의 처방으로 겸손과 공손함을 제시한 것이다. 다시 말했다. “처세의 방법은 이 두 글자를 넘는 법이 없다.” 자만을 멀리해 겸공으로 석복하라고 이른 것이다.

홍언필의 엄한 자녀교육도 귀감이 된다. 홍언필(1476~1549)은 벼슬이 판서에 이른 아들 홍섬이 겉옷까지 제대로 챙겨입어야 문안을 여쭐 수 있도록 했다. 홍언필이 몸이 안 좋으면 아들에게 손님 접대를 맡겼는데, 복장도 검소하고 말과 태도가 겸손해 처음 보는 사람은 판서라고 생각하지 못할 정도였다.

아들은 평소에 고위 관리용 수레인 초헌을 타지 않았다. 하루는 어쩌다 타고 나갔다가 그길로 부친댁으로 갔다. 그때 마침 밖에서 돌아온 홍언필이 문 앞에 세워진 초헌을 보고, 즉시 사람을 불러 초헌을 대문 위에 매달아두게 했다. 오랜 뒤에 초헌을 내려서 보내주며, “아비가 가마를 타는데 자식이 초헌을 타니, 그러고도 네가 편안하더냐?”라고 꾸짖었다.

높은 벼슬을 하게 되면 자연히 행동에 힘이 들어가고, 복장도 화려해진다. 그것은 어쩌면 인간의 본능에 가까울지도 모른다. 그런데 이런 본능을 거슬러 겸손하고 공손한 태도를 보이는 것은 높은 자기 수양이 뒷받침되어야 이룰 수 있는 모습이다. 옆에서 꾸짖어주는 홍언필 같은 어른이 없다면 쉬이 생각하기 어려운 부분이기도 하다.

한편, ‘공부의 요령’에 실린 ‘독서종자’ 편에서는 독서로 후일을 도모한 가문들의 이야기가 실려있다. 문곡 김수항은 남인들의 탄핵을 받아 유배지에서 사사되기 전 자식들에게 <유계(遺誡)>를 남겨 가문을 보전할 방법을 전했다.

(p.86)

옛사람은 독서하는 종자가 끊어지게 해서는 안 된다고 했다. 너희는 자식들을 부지런히 가르쳐서 끝내 충효와 문헌의 전함을 잃지 않아야 할 것이다.

이처럼 ‘독서하는 종자(씨앗)’를 이어 나가는 것은 기울어진 가문을 일으켜 세우는 희망이었다. 김수항의 맏아들 김창집 또한 소론과 대립한 끝에 사약을 받게 되었다. 그가 세상을 떠나기 직전 남긴 당부도 아버지와 크게 다르지 않았다.

(p.87)

오직 바라기는 너희가 화변(매우 심한 재난)으로 제풀에 기운이 꺾이지 말고, 학업에 더욱 부지런히 힘써 독서종자가 끊어지는 근심이 없게 해야만 할 것이다.

본인은 세파에 휩쓸려 목숨을 잃더라도, 남은 자식들만큼은 독서를 중시하는 가풍을 이어가 기를 바랐던 것이다. ‘독서종자’라는 표현은 당대에는 제법 많이 쓰였던 표현인 것 같다. 다산 정약용도 귀양지 강진에서 아들에게 편지하기를, “절대로 과거시험을 보지 못함으로 인해 기죽지 말고 마음으로 경전공부에 힘을 쏟아 독서종자가 끊어지게 해서는 안 될 것이다”라고 당부했다.

(p.87-88)

독서종자가 끊어지면 어찌 되는가? 정조는 《일득록》에서 “근래 뼈대 있고 훌륭한 집안에 독서종자가 있단 말을 못 들었다. 이러니 명예와 검속(엄중하게 단속함)이 날로 천해지고, 세상의 도리가 날로 무너져, 의리를 우습게 알고 권세와 이익만을 좋아한다.”고 통탄했다. 독서종자는 책 읽는 종자다. 종자는 씨앗이다. 독서의 씨앗마저 끊어지면 그 집안도 나라도 그것으로 끝이다. 공부만이 나를 지켜주고 내 집안, 내 나라를 지켜준다. 독서의 씨앗 없이는 기대할 어떤 미래도 없다.

조선 사람들은 이미 알았던 것 같다. 나라의 희망, 가문의 희망은 ‘독서하는 미래세대’에 있다는 것을. 독서는 어찌 보면 ‘석복’의 실천이기도 하다. 책을 읽는다는 것 자체가 내가 아직 배워야 할 것이 많다는 겸양의 표현이기도 하니 말이다.

옛사람들의 생각에는 이렇듯 배울 점이 참 많다. 시대는 바뀌었지만, 인생을 관통하는 지혜는 오히려 옛사람들이 더 많이 지니고 있었다는 생각이 든다. 이 책은 옛 문헌과 옛사람들의 생각에 매력을 느끼게 하는 훌륭한 길잡이가 되어준다. 파란 가을 하늘 아래 좋은 길잡이와 함께, 인생을 경영하는 귀한 지혜를 얻어보면 좋겠다.