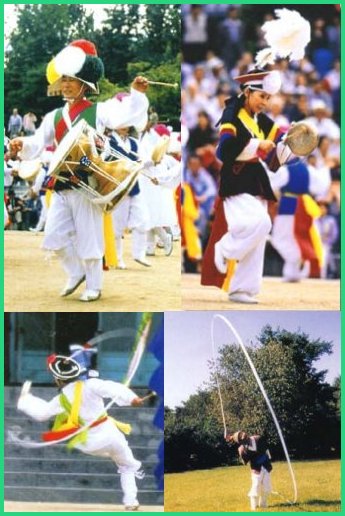

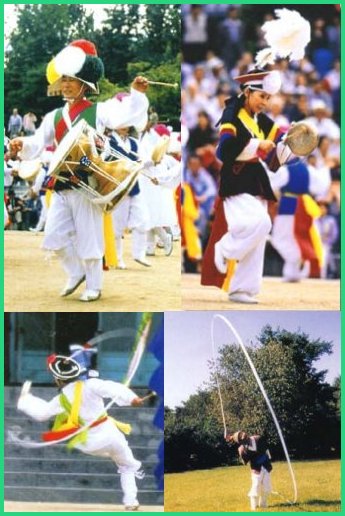

◀ 풍물굿의 복장

◀ 풍물굿의 복장

풍물굿에는 대체적으로 다음과 같은 지역적 분류가 있다. 하지만 현재에 와서는 서로 많이 섞여 있어서지 역적분류는 의미가 없다는 말도 한다.

웃다리풍물

경기안성풍물굿, 평택풍물굿, 대전풍물굿, 이천풍물굿 등이 있으며, 충청도 이북을 웃다리라고 하고, 전라도 아래쪽으로는 아랫다리라고 한다. 경쾌하고 밝은 편이다. 쇳소리가 분명하며 쇳소리 위 주의 가락 구성으로 발달했다.

짜임새가 탄탄하고, 갖가지 진풀이(여러 가지 진(陣)을 짜면서 노는 일)와 무동놀이(무동이 상쇠의 어깨 위에 올라서서 재주를 부리는 놀이), 상쇠놀이(상쇠가 교묘한 쇠가락을 치고, 춤추며, 벙거지에 달린 상모를 돌려 노는 놀이) 등 놀이가 발달하였다. 삼색띠, 상모를 사용한다.

호남우도풍물

이리풍물굿, 김제풍물굿, 영광풍물굿, 진도(소포)풍물굿 등이 있으며 화려, 섬세, 다양하여 여성적이다. 장고가 중요시되며 비교적 가락이 다채롭다.

개인놀이에 치중하고, 밑놀음(꽹과리, 징, 장구, 소고 따위로 농악 가락을 치는 놀이)이 발달하였다. 큰북은 안치는 편이며, 판굿 외의 굿도 전승. 보존되고 있다.

설장고놀이(장고잽이 혼자서 장고를 치면서 노는 놀이를 '설장고놀이', 둘이 하는 것을 '쌍장고놀이'라 함), 부포놀이(상쇠가 벙거지 위에 달린 부포를 흔들거나 돌리는 놀이) 등을 한다.

복장은 화려하여 치배(타악기를 치는 사람)는 모두 고깔을 쓰고, 상쇠(꽹과리를 치면서 전체를 지휘하는 사람)는 뻣상모(뻣뻣하게 서있는 상모)를 쓴다. 부포상모는 가는 종이 여러 가닥이나 깃털로 만는 부포를 쓰고, 채상모는 가늘고 긴 종이로 만든 채를 쓴다.

호남좌도풍물

진안(중평)풍물굿, 임실(필봉)풍물굿, 화순(한천)풍물굿, 여천(백초)풍물굿 등이 있으며 웅장, 쾌활, 단순하여 남성적이다. 빠르고 투박하면서 힘이 있다.

단체놀이에 치중하며 윗놀음(꽹과리나 소고재비들이 상모를 돌리는 놀이)이 발달하였다. 상모놀이, 짝쇠놀이(두 사람이 재담 또는 장단을 주고받는 놀이) 등을 한다.

복장은 간소한데 치배는 모두 상모와 전립을 쓰며, 상쇠는 부들상모를 쓴다.

영남풍물

부산(아미)풍물굿, 예천(통명)풍물굿, 김천(빗내)풍물굿, 청도(차산)풍물굿, 진주풍물굿, 밀양백중놀이 등이 있으며 전체적으로 자진가락(빠르고 잦게 넘어가는 가락)을 많이 사용하는데 북을 많이 사용하여 힘차고 박진감이 있다.

판굿보다는 진풀이와 고사의례가 발달하였다. 단체행동을 중시한다. 지신밟기, 북놀이(북을 메고 나와 벌이는 놀이) 등을 한다.

상모, 전립을 쓴다.

영동풍물

강릉(홍제)풍물굿, 고성풍물굿 등이 있으며 매우 단조롭고 혼합박자의 가락은 거의 없다. 대부분이 외가락의 반복이다.

단체놀이에 치중하며, 농사풀이(농사짓는 것을 흉내내는 놀이)가 발달하고 지신밟기가 성행한다. 무동놀이(어린이가 어른의 어깨 위에서 춤을 추면서 재주를 부리는 놀이)의 사람탑쌓기 등의 놀이가 있다. 치배는 모두 상모를 쓰며, 무동은 고깔을 쓴다.

크게 지리산쪽의 산간지방(좌도)과 평야지대(우도)로 나뉘어 지며 산간지방은 힘이 있고 소박하게 치는 특징이 있고 평야지대는 농업이 발전한 관계로 판굿이 다양하고 가락이 화려한 면이 있다. 경상도가 북을 중요하게 사용한 반면 전라도는 장구를 많이 사용하여 풍물을 구성하였다.

북한의 풍물굿은 자세하게 알 수 없지만 북한에서 편찬된 <조선의 민간오락>(1954)에 따르면 현재 북한의 민속놀이는 가무놀이, 경기놀이, 겨루기놀이, 아동놀이로 구분 짓고 있다. 농악놀이(북한은 풍물굿을 이렇게 부른다)는 남한처럼 풍물만 치며 연행하는 경우보다 줄다리기식의 겨루기놀이 또는 탈놀이와 같은 가무놀이와 혼합되어 연행되어지는 경우가 많다.

풍물굿에서 쓰이는 악기

▲ 풍물악기들 / 쇠, 장고, 북, 소고, 태평소, 징

▲ 풍물악기들 / 쇠, 장고, 북, 소고, 태평소, 징(윗줄 왼쪽부터 시계방향)

꽹과리

풍물굿을 지휘하는 구실을 하는 악기로 흔히 '쇠'라고 하며 '매구', '깽매기' 등으로도 일컫는다. 쇠는 풍물굿판에서 자극적이면 서도 충동적인 가락으로 사람의 감정을 고조시키고 흥을 돋우는 역할을 하는데, 풍물패의 앞에서 치배들을

◀ 풍물굿의 복장

풍물굿에는 대체적으로 다음과 같은 지역적 분류가 있다. 하지만 현재에 와서는 서로 많이 섞여 있어서지 역적분류는 의미가 없다는 말도 한다.

웃다리풍물

경기안성풍물굿, 평택풍물굿, 대전풍물굿, 이천풍물굿 등이 있으며, 충청도 이북을 웃다리라고 하고, 전라도 아래쪽으로는 아랫다리라고 한다. 경쾌하고 밝은 편이다. 쇳소리가 분명하며 쇳소리 위 주의 가락 구성으로 발달했다.

짜임새가 탄탄하고, 갖가지 진풀이(여러 가지 진(陣)을 짜면서 노는 일)와 무동놀이(무동이 상쇠의 어깨 위에 올라서서 재주를 부리는 놀이), 상쇠놀이(상쇠가 교묘한 쇠가락을 치고, 춤추며, 벙거지에 달린 상모를 돌려 노는 놀이) 등 놀이가 발달하였다. 삼색띠, 상모를 사용한다.

호남우도풍물

이리풍물굿, 김제풍물굿, 영광풍물굿, 진도(소포)풍물굿 등이 있으며 화려, 섬세, 다양하여 여성적이다. 장고가 중요시되며 비교적 가락이 다채롭다.

개인놀이에 치중하고, 밑놀음(꽹과리, 징, 장구, 소고 따위로 농악 가락을 치는 놀이)이 발달하였다. 큰북은 안치는 편이며, 판굿 외의 굿도 전승. 보존되고 있다.

설장고놀이(장고잽이 혼자서 장고를 치면서 노는 놀이를 '설장고놀이', 둘이 하는 것을 '쌍장고놀이'라 함), 부포놀이(상쇠가 벙거지 위에 달린 부포를 흔들거나 돌리는 놀이) 등을 한다.

복장은 화려하여 치배(타악기를 치는 사람)는 모두 고깔을 쓰고, 상쇠(꽹과리를 치면서 전체를 지휘하는 사람)는 뻣상모(뻣뻣하게 서있는 상모)를 쓴다. 부포상모는 가는 종이 여러 가닥이나 깃털로 만는 부포를 쓰고, 채상모는 가늘고 긴 종이로 만든 채를 쓴다.

호남좌도풍물

진안(중평)풍물굿, 임실(필봉)풍물굿, 화순(한천)풍물굿, 여천(백초)풍물굿 등이 있으며 웅장, 쾌활, 단순하여 남성적이다. 빠르고 투박하면서 힘이 있다.

단체놀이에 치중하며 윗놀음(꽹과리나 소고재비들이 상모를 돌리는 놀이)이 발달하였다. 상모놀이, 짝쇠놀이(두 사람이 재담 또는 장단을 주고받는 놀이) 등을 한다.

복장은 간소한데 치배는 모두 상모와 전립을 쓰며, 상쇠는 부들상모를 쓴다.

영남풍물

부산(아미)풍물굿, 예천(통명)풍물굿, 김천(빗내)풍물굿, 청도(차산)풍물굿, 진주풍물굿, 밀양백중놀이 등이 있으며 전체적으로 자진가락(빠르고 잦게 넘어가는 가락)을 많이 사용하는데 북을 많이 사용하여 힘차고 박진감이 있다.

판굿보다는 진풀이와 고사의례가 발달하였다. 단체행동을 중시한다. 지신밟기, 북놀이(북을 메고 나와 벌이는 놀이) 등을 한다.

상모, 전립을 쓴다.

영동풍물

강릉(홍제)풍물굿, 고성풍물굿 등이 있으며 매우 단조롭고 혼합박자의 가락은 거의 없다. 대부분이 외가락의 반복이다.

단체놀이에 치중하며, 농사풀이(농사짓는 것을 흉내내는 놀이)가 발달하고 지신밟기가 성행한다. 무동놀이(어린이가 어른의 어깨 위에서 춤을 추면서 재주를 부리는 놀이)의 사람탑쌓기 등의 놀이가 있다. 치배는 모두 상모를 쓰며, 무동은 고깔을 쓴다.

크게 지리산쪽의 산간지방(좌도)과 평야지대(우도)로 나뉘어 지며 산간지방은 힘이 있고 소박하게 치는 특징이 있고 평야지대는 농업이 발전한 관계로 판굿이 다양하고 가락이 화려한 면이 있다. 경상도가 북을 중요하게 사용한 반면 전라도는 장구를 많이 사용하여 풍물을 구성하였다.

북한의 풍물굿은 자세하게 알 수 없지만 북한에서 편찬된 <조선의 민간오락>(1954)에 따르면 현재 북한의 민속놀이는 가무놀이, 경기놀이, 겨루기놀이, 아동놀이로 구분 짓고 있다. 농악놀이(북한은 풍물굿을 이렇게 부른다)는 남한처럼 풍물만 치며 연행하는 경우보다 줄다리기식의 겨루기놀이 또는 탈놀이와 같은 가무놀이와 혼합되어 연행되어지는 경우가 많다.

풍물굿에서 쓰이는 악기

◀ 풍물굿의 복장

풍물굿에는 대체적으로 다음과 같은 지역적 분류가 있다. 하지만 현재에 와서는 서로 많이 섞여 있어서지 역적분류는 의미가 없다는 말도 한다.

웃다리풍물

경기안성풍물굿, 평택풍물굿, 대전풍물굿, 이천풍물굿 등이 있으며, 충청도 이북을 웃다리라고 하고, 전라도 아래쪽으로는 아랫다리라고 한다. 경쾌하고 밝은 편이다. 쇳소리가 분명하며 쇳소리 위 주의 가락 구성으로 발달했다.

짜임새가 탄탄하고, 갖가지 진풀이(여러 가지 진(陣)을 짜면서 노는 일)와 무동놀이(무동이 상쇠의 어깨 위에 올라서서 재주를 부리는 놀이), 상쇠놀이(상쇠가 교묘한 쇠가락을 치고, 춤추며, 벙거지에 달린 상모를 돌려 노는 놀이) 등 놀이가 발달하였다. 삼색띠, 상모를 사용한다.

호남우도풍물

이리풍물굿, 김제풍물굿, 영광풍물굿, 진도(소포)풍물굿 등이 있으며 화려, 섬세, 다양하여 여성적이다. 장고가 중요시되며 비교적 가락이 다채롭다.

개인놀이에 치중하고, 밑놀음(꽹과리, 징, 장구, 소고 따위로 농악 가락을 치는 놀이)이 발달하였다. 큰북은 안치는 편이며, 판굿 외의 굿도 전승. 보존되고 있다.

설장고놀이(장고잽이 혼자서 장고를 치면서 노는 놀이를 '설장고놀이', 둘이 하는 것을 '쌍장고놀이'라 함), 부포놀이(상쇠가 벙거지 위에 달린 부포를 흔들거나 돌리는 놀이) 등을 한다.

복장은 화려하여 치배(타악기를 치는 사람)는 모두 고깔을 쓰고, 상쇠(꽹과리를 치면서 전체를 지휘하는 사람)는 뻣상모(뻣뻣하게 서있는 상모)를 쓴다. 부포상모는 가는 종이 여러 가닥이나 깃털로 만는 부포를 쓰고, 채상모는 가늘고 긴 종이로 만든 채를 쓴다.

호남좌도풍물

진안(중평)풍물굿, 임실(필봉)풍물굿, 화순(한천)풍물굿, 여천(백초)풍물굿 등이 있으며 웅장, 쾌활, 단순하여 남성적이다. 빠르고 투박하면서 힘이 있다.

단체놀이에 치중하며 윗놀음(꽹과리나 소고재비들이 상모를 돌리는 놀이)이 발달하였다. 상모놀이, 짝쇠놀이(두 사람이 재담 또는 장단을 주고받는 놀이) 등을 한다.

복장은 간소한데 치배는 모두 상모와 전립을 쓰며, 상쇠는 부들상모를 쓴다.

영남풍물

부산(아미)풍물굿, 예천(통명)풍물굿, 김천(빗내)풍물굿, 청도(차산)풍물굿, 진주풍물굿, 밀양백중놀이 등이 있으며 전체적으로 자진가락(빠르고 잦게 넘어가는 가락)을 많이 사용하는데 북을 많이 사용하여 힘차고 박진감이 있다.

판굿보다는 진풀이와 고사의례가 발달하였다. 단체행동을 중시한다. 지신밟기, 북놀이(북을 메고 나와 벌이는 놀이) 등을 한다.

상모, 전립을 쓴다.

영동풍물

강릉(홍제)풍물굿, 고성풍물굿 등이 있으며 매우 단조롭고 혼합박자의 가락은 거의 없다. 대부분이 외가락의 반복이다.

단체놀이에 치중하며, 농사풀이(농사짓는 것을 흉내내는 놀이)가 발달하고 지신밟기가 성행한다. 무동놀이(어린이가 어른의 어깨 위에서 춤을 추면서 재주를 부리는 놀이)의 사람탑쌓기 등의 놀이가 있다. 치배는 모두 상모를 쓰며, 무동은 고깔을 쓴다.

크게 지리산쪽의 산간지방(좌도)과 평야지대(우도)로 나뉘어 지며 산간지방은 힘이 있고 소박하게 치는 특징이 있고 평야지대는 농업이 발전한 관계로 판굿이 다양하고 가락이 화려한 면이 있다. 경상도가 북을 중요하게 사용한 반면 전라도는 장구를 많이 사용하여 풍물을 구성하였다.

북한의 풍물굿은 자세하게 알 수 없지만 북한에서 편찬된 <조선의 민간오락>(1954)에 따르면 현재 북한의 민속놀이는 가무놀이, 경기놀이, 겨루기놀이, 아동놀이로 구분 짓고 있다. 농악놀이(북한은 풍물굿을 이렇게 부른다)는 남한처럼 풍물만 치며 연행하는 경우보다 줄다리기식의 겨루기놀이 또는 탈놀이와 같은 가무놀이와 혼합되어 연행되어지는 경우가 많다.

풍물굿에서 쓰이는 악기

▲ 풍물악기들 / 쇠, 장고, 북, 소고, 태평소, 징(윗줄 왼쪽부터 시계방향)

꽹과리

풍물굿을 지휘하는 구실을 하는 악기로 흔히 '쇠'라고 하며 '매구', '깽매기' 등으로도 일컫는다. 쇠는 풍물굿판에서 자극적이면 서도 충동적인 가락으로 사람의 감정을 고조시키고 흥을 돋우는 역할을 하는데, 풍물패의 앞에서 치배들을

▲ 풍물악기들 / 쇠, 장고, 북, 소고, 태평소, 징(윗줄 왼쪽부터 시계방향)

꽹과리

풍물굿을 지휘하는 구실을 하는 악기로 흔히 '쇠'라고 하며 '매구', '깽매기' 등으로도 일컫는다. 쇠는 풍물굿판에서 자극적이면 서도 충동적인 가락으로 사람의 감정을 고조시키고 흥을 돋우는 역할을 하는데, 풍물패의 앞에서 치배들을