[한국문화신문 = 이윤옥 기자] 1898년 평안북도 철산군(鐵山郡) 서림면(西林面)에서 김문환과 임천 조씨의 장남으로 태어난 김성숙(1898.3.10~1969.4.12,호:雲巖) 선생은 밭일을 도우며, 한문과 소학교 공부를 하였다.

1916년 서간도로 망명하려다가, 양평의 용문사(龍門寺)에서 불교에 입문하고태허(太虛)라는 법명을 받았다. 1918년 경기도 광릉에 있는 봉선사(奉先寺) 월초(月初) 스님의 문하로 들어가, 불교 교리를 공부하고 근대사회과학에 눈떴다.

3.1운동 때에는 양주, 포천 등지에서 독립선언서를 배포하다가 체포되어, 서대문형무소에서 옥고를 치렀다. 옥중에서 김사국을 통해 사회주의사상에 대한 이해의 폭이 넓어진 듯하다. 1921년 봄 출옥 후에는 조선노동공제회, 조선무산자동맹회 활동에 참여하였고, 김한, 조봉암 등과 교류하였다.

1923년 초 승려 5명과 함께 베이징(北京)으로 망명하여, 민국대학(民國大學) 정치경제학과에 입학한 선생은 사회주의에 관한 해박한 지식으로 한인 유학생사회에서 이름을 떨쳤다. 선생의 숙소가 한인아나키스트들의 집단거주지였던 사실에서 시사되듯이, 선생은 의열단(義烈團) 단원 및 한인아나키스트들과 교류하면서, 진보적인 근대정치사상을 섭렵하였다.

1924년 2월 불교유학생회 소속 사회주의계열의 학생들과 학생구락부(學生俱樂部)를 결성하였다. 선생은 회장이 되어, 베이징지역 한인 유학생사회 내에서 리더십을 확보해 갔다. 학생구락부는 기관지[학생구락부(學生俱樂部)](월간)를 발행하였으며, 1925년 1월에는 고려유학생회(高麗留學生會)로 확대되었다. 같은 시기 반역사(反逆社)라는 비밀결사 활동도 주도하였다.

선생은 공산당원이었기 때문에 중국 국민당정부의 감시망에 노출되어 있었다. 상하이에 은둔하며 이론작업과 저술활동에 전념하며 때를 기다렸다. 광주봉기 이후 오성륜이나 김산이 중국공산당 활동에 적극 참여했던 것과 달리, 선생은 중국 공산당과 일정한 거리를 두었다. 한인독립운동의 무대에도 모습을 드러내지 않았다.

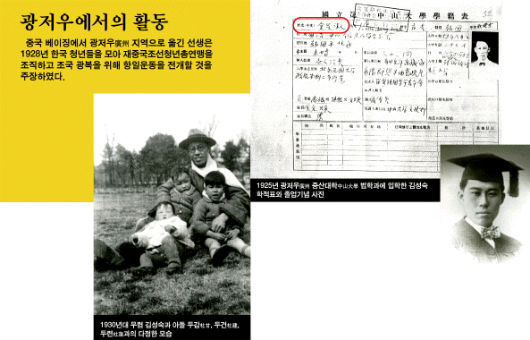

1929년 선생은 두쥔훼이와 결혼하였고, 원고 집필 및 번역 활동으로 생활하였다. 김산이나 오성륜 등 어려운 처지의 동지들에게도 경제적 도움을 줄 수 있었다. 1930년 선생은 아내의 고향인 광저우로 옮겼다. 민국일보 기자로 활동하다가, 중산대학 일본어 번역과에 초빙되었다. 그러다가 다시 일어연구소에서 일본어 교수로 근무하였다.

그리 오래지 않아 상하이로 돌아온 선생은 1930년 8월 두쥔훼이와 함께 중국좌익작가연맹(中國左翼作家聯盟)에 가입하였다. 선생은 창작비평위원회 소속으로 루신, 마오둔(茅盾) 등과 문학 창작 및 이론비평 활동을 전개하였다.

1932년 1월 일본군이 상하이를 침략하였을 때, 루신, 마오둔, 딩링(丁玲) 등 중국좌익작가연맹의 지도자들과 함께 일본군의 침략과 민중학살을 비난하는 선언서를 발표하였다. 또[봉화(烽火)]라는 전시 특별간행물과 [반일민중(反日民衆)] 신문의 편집을 맡았다.

상해사변에서 중국군이 패배한 후, 1년간 광시성사범대학(廣西省師範大學) 교수로 생활하다가, 이듬해 상하이로 돌아와 저술 및 번역에 진력하였다. 1928년이래 [일본경제사론][통제경제론][산업합리화][중국학생운동][변증법전정(全程)]등의 책을 번역하였다. 이 과정에서 선생의 혁명이론과 정치사상은 한층 정교해졌다.

이와 함께 장건상, 장지락, 양명, 김용찬, 김봉환, 이낙구 등과 창일당(創一黨)을 조직하였다. 창일당은 일크츠크파 고려공산당의 베이징지부 노릇을 하였다. 선생은 기관지 [혁명(革命)]발행의 실무를 맡았다. 그리고[혁명]의 지면을 통해, 한인독립운동세력의 협동전선 결성을 강조하였다. 코민테른 극동국 책임자 보이틴스키 및 중국공산당 창립멤버의 한 사람인 이대소(李大釗) 등과도 만나 한인세력의 통일 문제에 관해 토의하였다.

1937년 7월 7일 중일전쟁이 발발하자, 11월 한커우(漢口)에서 조선민족혁명당, 조선민족해방동맹, 조선혁명자연맹의 세 단체는 좌파 민족주의세력의 협동전선으로 조선민족전선연맹(朝鮮民族戰線聯盟)을 결성하였다. 선생은 상임이사 겸 선전부장으로 활동하며, 기관지 [조선민족전선(朝鮮民族戰線)]의 편집을 맡았다.

선생은 1938년 10월 10일 조선민족전선연맹의 무장부대로 창건된 조선의용대(朝鮮義勇隊)의 지도위원회 위원 및 정치조장에 선임되었다. 정치조는 대원들의 정치, 사상교육을 담당하였다. 우한(武漢), 궤이린(桂林) 등지를 무대로 조선민족전선연맹 및 조선의용대를 지휘하며 활동하던 선생이 충칭(重慶)으로 무대를 옮긴 시기는1940년 봄 이전으로 추정된다.

1939년 5월 김구와 김원봉이 [동지, 동포 제군에게 보내는 공개통신]을 발표한 것을 계기로, 임정옹호세력이 집결해 있는 치장(?江)에 왔을 것으로 유추된다. 그리고 나서, 1939년 말 한인세력의 협동전선 결성을 모색해 왔던 한국혁명운동통일 7단체회의(韓國革命運動統一7團體會議)가 결렬되었고, 이듬해 5월 임정옹호세력이 통합 한국독립당을 창당하기에 이르렀다. 이 같은 상황을 배경으로, 선생도 충칭에 왔다.

선생이 대한민국임시정부(이하 임정) 합류를 결심한 데에는, 당시의 국제정세와 한인독립운동의 환경변화의 영향이 컸다. 1941년 1월 환남사변(晥南事變)발생으로 중국국민당의 중국공산당 탄압이 재개된 사실, 이해에 독일, 이탈리아, 일본의추축동맹체제(樞軸同盟體制)와 미, 영, 소 3국의연합국체제(聯合國體制)간의 대결이 전면화된 사실, 1941년 여름에 이르기까지 단행된 조선의용대 주력의 중국공산당 항일근거지로의 이동 사실 등이 그러하다.

1941년 11월 1일자로 발표된 [조선민족해방동맹 재건 선언]이 선생의 독립운동 노선의 변화를 공식화한 것으로 볼 수 있다. 선생은 코민테른이나 중국공산당의 지휘를 받는 국제주의 공산당이 아닌, 우리민족의 해방과 독립을 일차목표로 한조선공산당으로서의 정체성을 견지해야 한다고 생각했다.

임정 참여 이래, 1942년 1월 22일 선전위원에, 1월 26일에는 3.1절 기념주비위원에 선임되었다. 1943년 3월 4일에는 내무부 차장에, 4월 10일에는 선전부 선전위원에 선임되었다. 1944년 4월 24일 임시의정원 회의에서는 이시영, 조성환, 황학수, 조완구, 차리석, 장건상, 박찬익, 조소앙, 성주식, 김붕준, 유림, 김원봉 등과 국무위원에 선임되었다.

정부는 고인의 공훈을 기려 1982년 건국훈장 독립장을 추서하였으며 보훈처는 선생을 2008년 4월 이달의 독립운동가로 뽑았다.

<자료: 국가보훈처>