[한국문화신문 = 이윤옥 기자] 윤동주(尹東柱,1917.12.30~1945.2.16)는 식민지의 암울한 현실 속에서 민족에 대한 사랑과 독립의 절절한 소망을 하늘과 바람과 별과 시에 견주어 노래한 민족시인이다. 시인 윤동주는 1917년 12월 30일 중국 길림성(吉林省) 화룡현(和龍縣) 명동촌(明東村)에서 아버지 윤영석(尹永錫, 1895-1962)과 어머니 김용(金龍, 1891-1947) 사이의 장남으로 태어났다. 그가 태어난 명동촌은 1899년 2월 함경북도 종성 출신의 문병규(文秉奎), 김약연(金躍淵), 남종구(南宗九)와 회령 출신의 김하규(金河奎) 네 가문의 식솔 140여명이 집단 이주해 세운 한인마을로, 북간도 한인 이주사에 이정표를 마련한 곳이었다.

윤동주 집안의 북간도 이주는 증조부 되는 윤재옥(尹在玉) 때로 거슬러 올라간다. 윤재옥이 43세 때인 1886년 부인과 4남 1녀의 어린 자녀들을 이끌고 본래 살던 함북 종성군 동풍면 상장포를 떠나 두만강 건너편 자동(紫洞. 현재의 자동(子洞))에 처음 자리잡으면서, 윤동주 집안의 북간도 생활은 시작되었다. 북간도 이민 초창기에 자동으로 이주한 윤재옥은 부지런히 농토를 일구어 주변에서 부자 소리를 들을 정도로 자수성가하였다. 그리고 1900년 조부인 윤하현(尹夏鉉, 1875-1947) 때 명동촌으로 이사하여 명동 한인마을의 한 식구가 되었다.

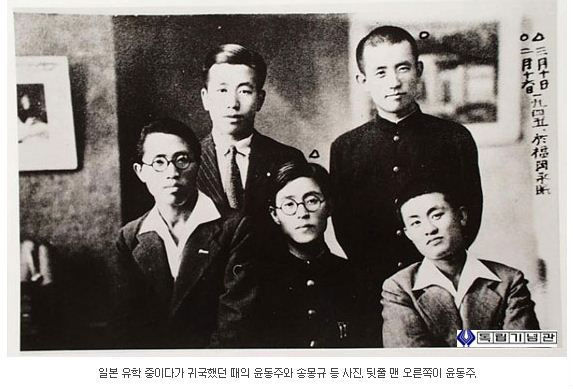

윤동주 시인

윤동주가 태어나 어린 시절을 보낸 북간도 명동촌은 일찍부터 신학문과 기독교를 받아들인 선구자의 마을이었다. 북간도 최초의 신교육기관은 1906년 10월경 이상설(李相卨) 등이 용정(龍井)에 설립한 서전서숙(瑞甸書塾)이었는데, 이듬해 4월 이상설이 헤이그 특사로 떠난 지 몇 개월 안돼 문을 닫고, 그 뒤를 이은 것이 명동촌의 명동서숙(明東書塾)이었다. 명동서숙은 앞서 김하규, 김약연, 남위언이 한학을 가르치기 위해 세운 세 군데 서재를 하나로 합치고, 서전서숙 교사 출신의 박무림(朴茂林)을 초대 숙장으로 모셔와 1908년 4월 문을 열었다. 명동서숙으로 출발한 명동학교는 1909년 신민회 회원 정재면(鄭載冕)이 교사로 부임해 교장 김약연, 교감 정재면의 체제를 갖추면서 신학문과 민족의식을 가르치는 신교육기관으로 굳건히 자리를 잡았다. 명동학교에서 정재면은 학생들에게 신학문뿐만 아니라 성경을 가르치고 함께 예배를 드렸다.

그리하여 부임 첫 해에 명동교회가 설립되고, 이후 마을사람 거의 모두가 기독교로 개종하는 커다란 변화가 있게 되었다. 1910년 명동학교에 중학교 과정이 만들어지고, 이듬해 여학교가 설립되면서 명동촌은 북간도 민족교육의 거점으로 떠올랐다.

윤동주의 아버지 윤영석이 15세 나이로 명동학교에 들어가 신학문을 배우기 시작한 것은 정재면이 교사로 부임해 마을에 새로운 변화를 몰고 온 1909년이었다. 이듬해 명동학교 교장 김약연의 이복 누이동생인 김용과 결혼한 윤영석은 1913년 3월 문재린 등과 함께 중국 북경으로 유학을 떠났다 돌아와 모교인 명동학교에서 교편을 잡았다. 윤동주가 태어날 당시 그의 집안은 명동촌에서도 벼농사를 하는 몇 집 가운데 하나로 넉넉한 가세를 자랑하였다. 그가 태어난 집은 학교촌 입구 자그마한 과수원에 둘러싸인 큰 기와집으로 가랑나무가 우거진 야산기슭 교회당 앞쪽에 자리하고 있었다.

북간도 민족교육의 거점인 명동소학교 입학, 손수 새 명동이라는 잡지 펴내

윤동주는 사방이 산으로 둘러싸인 아늑한 큰 마을 명동촌에서 28년 생애의 절반인 14년을 보내며 아름다운 자연을 벗삼아 시인으로서의 감수성을 키워나갔다. 이와 관련해 한가지 눈 여겨 볼 것은 그의 어린 시절 아명이다. 윤동주의 아명은 해처럼 빛나라는 뜻으로 아버지가 지어준 해환(海煥)이었다.

아버지 윤영석은 자식들 이름에 해 달 별을 차례로 붙여, 윤동주의 아우인 일주에게는 달환(達煥), 그 밑에 갓난애 때 죽은 동생에게는 별환이라는 아명을 지어주었다. 윤동주라는 이름 석자를 세상에 널리 알린 시집 하늘과 바람과 별과 시는 이렇게 그의 아명 속에서 이미 잉태되고 있었던 것이다. 더불어 윤동주의 성장과정에서 빼놓을 수 없는 것이 기독교의 영향이다. 명동교회의 장로로 도량이 넓었던 할아버지 윤하현과 집안의 기독교적 분위기 속에서 윤동주는 유아세례를 받고 어릴 적부터 하나님사랑과 이웃사랑의 기독교정신을 배우며 자랐다. 또 1912년 결성된 북간도 최초의 한인자치단체 간민회의 회장을 역임하며 한인사회의 정신적 지주 역할을 한 외삼촌 김약연의 영향 아래 일찍부터 민족의식에 눈뜰 수 있었다.

이처럼 아름다운 자연과 기독교신앙, 그리고 민족주의가 삼위일체로 어우러진 기름진 토양 속에서 풍요롭게 자라난 시인 윤동주는 1925년 만 8세의 나이로 명동소학교에 입학하였다. 3.1운동 이후 북간도 대한국민회가 조직되고, 국경선 일대의 봉오동?청산리 등지에서 치열한 독립전쟁이 벌어지는 과정에서 명동학교 출신들이 보여준 활약상에 잘 나타나 있듯이, 그가 다닌 명동학교는 수많은 민족지사를 배출한 북간도 민족교육의 거점이었다.

그래서 1920년 10월 간도 대토벌에 나선 일본군에 의해 1918년 신축된 양옥 벽돌교사가 불타는 수난을 겪기도 하였다. 불탄 교사는 1922년 원상복구가 되었지만, 윤동주가 입학할 무렵 명동학교의 형편은 썩 좋지 않았다. 1920년 캐나다 장로회 선교부가 북간도 교통의 요지인 용정에 은진중학교, 명신여학교를 세워 교육의 중심이 용정으로 이동한 데다, 갑자년 가뭄으로 인한 경영난까지 겹쳐 윤동주가 입학하던 1925년 명동중학교가 문을 닫은 때문이다. 명동소학교도 1929년 교회학교에서 공립으로 넘어갔다.

명동소학교 시절의 윤동주는 유순하고 눈물 많은 소년이었다. 동기동창으로 윤동주 집에서 석 달 먼저 태어난 동갑내기 고종사촌 송몽규(宋夢奎)와 김약연의 조카로 윤동주와 외사촌간이었던 김정우, 그리고 문재린 목사의 아들인 문익환 등이 있었는데, 모두 문학 방면에 남다른 재능을 보였다.

서울에서 발행되던 아이생활 어린이 등의 잡지를 구독하며 문학소년의 꿈을 키우던 윤동주와 동기들은 5학년 때인 1929년 손수 원고를 모아 편집해서 새 명동이라는 잡지를 등사판으로 발간하기도 하였다. 1931년 3월 명동소학교를 졸업한 윤동주는 송몽규 등과 함께 대랍자(大拉子)에 있는 중국인 소학교 6학년에 편입해 1년을 더 다녔다. 대랍자는 명동에서 동쪽으로 10리쯤 떨어진 화룡현 현청 소재지였는데, 윤동주와 송몽규는 명동에서 대랍자까지 십 리 길을 날마다 걸어서 통학했다고 한다.

- 2편에 계속-

<자료"국가보훈처>