[한국문화신문 = 이윤옥 기자] 류자명 선생 [1894~1985] 은 대한민국 임시의정원 의원, 의열단 단원, 조선혁명자연맹 대표, 조선민족전선연맹 이사, 조선의용대 지도위원회 위원 등으로 활동한, 중국관내지역 독립운동의 대표적인 지도자 중 한 분이다.

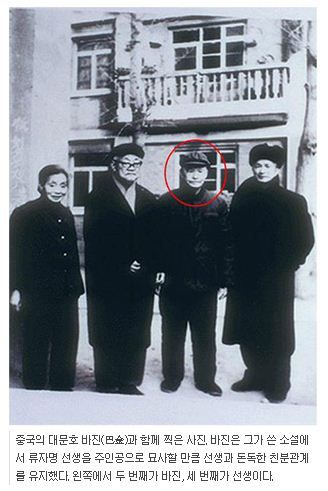

중국대륙에서 활동한 대다수의 독립운동가들이 중국어에 능통하지 못하고, 중국인사회 속의 외국인으로 고립적인 삶을 살아갔던 데 견주어, 류자명은 중국어 회화와 문장에 능숙하였고, 이를 바탕으로 중국인 친구, 동지들과 친교(親交) 차원 이상의 인간관계를 맺을 수 있었다. 청싱링(程星齡), 바진(巴金) 등 거물급 인물들의 우정과 신뢰는 류자명이 중국사회에서 지도적인 역할을 할 수 있는 힘이 되어 주었다.

이러한 류자명 선생의 중국사회 적응력은 눈여겨보아야 할 대목이다. 무정부주의사상과의 만남, 중국측 인사들과의 교류 및 그들의 활동에 적극 동참함으로써 자신의 활동공간을 넓혀갔던 사실, 일제 패망 후 중국사회에서 새로운 자신의 삶의 궤적을 남길 수 있었던 사실 등은, 자신의 앞길에 펼쳐지는 새로운 상황에 적응하며 이를 앞질러 나가려 하기까지 한 그의 진취적이고 적극적인 세계관의 반영으로 해석될 수 있다.

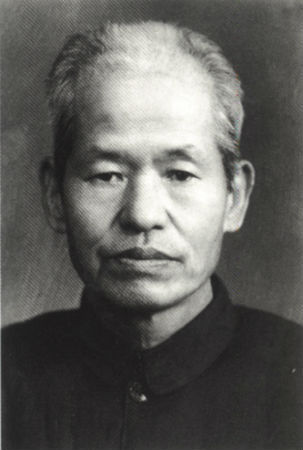

▲ 류자명 선생

선생은 1894년 음력 1월 13일 충주에서 태어나 1911년 충주공립보통학교(현재의 충주교현초등학교)를 졸업하고 서울의 연정학원(硏精學院)을 거쳐 1912년 수원농림학교에 입학하였다. 1916년 졸업 후 충주간이농업학교(현재의 충주농업고등학교) 교원으로 취직하여, 보통학교 4학년 농업과 담임을 맡았다. 3.1운동이 일어나자 만세운동을 계획하였으나, 충주경찰서에 탐지됨에 따라, 보통학교 동창 황인성(黃仁性)의 도움을 받아 서울로 피신하였다.

1919년 6월 신의주를 거쳐 상하이로 건너가, 여운형의 소개로 신한청년당 비서로 활동하였다. 선생은 신채호의 [임진왜란과 이순신 장군에 관한 역사]강연을 듣고, 크게 감명 받고, 이후 신채호를 존경하며 친밀한 관계를 유지하였다.

1922년 4월 선생은 베이징로 가서 신채호, 이회영 등과 교유하다가, 그해 겨울 영어를 배울 목적으로 톈진으로 갔다. 이곳에서 의열단의 김원봉, 이종암과 인연을 맺게 되었다. 선생은 [의열단간사(義烈團簡史)]를 저술하여 의열단의 정체성 확보에 일조하는 한편, 통신연락 및 선전활동을 주관하였다.

이 시기 선생의 의열단 활동에 대해, 훗날 김성숙은 김원봉은 앞에 내세운 사람이고 실제 일을 한 사람은 그 사람이라고 회고하였다고 한다. 정화암도 이 무렵 의열단에서 발표한 문건은 대부분 류자명이 작성한 것이라고 증언함으로써, 그의 역할과 영향력이 지대했음을 지적하였다.

1924년 1월 중국국민당이 제1차 전국대표대회를 개최하고, 김원봉이 광둥성에서 의열단원의 황포군관학교 및 중산대학 입학을 모색하던 무렵에는, 류자명 선생이 의열단의 의열투쟁을 주도하였다. 1925년 3월의 일제밀정 김달하(金達河) 처단과 1926년 12월의 나석주의거(羅錫疇義擧)는 그의 지도하에 결행되었다.

그런데 류자명 선생은 1924년 1월 제1차 국공합작(國共合作)이 성립되고, 중국국민혁명이 시작되자, 크게 기대감을 가졌던 것 같다. 선생은 북벌(北伐)을 시작한 뒤로 혁명군(革命軍이) 일사천리의 기세로 장강(長江) 이북까지 승승장구하고, 강남 각지에 청천백일기(靑天白日旗)가 휘날리며, 도처에서 민중이 환호하게 된 것은 북벌군의 황포정신을 발휘한 결과라고 평가하였다.

그러나 1927년 4월 12일 장제스(蔣介石)는 상하이에서 국민당내 좌파세력과 공산당세력을 제거하는 정변(政變)을 일으키고, 남경국민정부(南京國民政府)를 수립하였다. 당시 김원봉과 함께 광저우(廣州)에 머물던 그는 맑게 개었던 하늘에 돌연히 검은 구름이 감돌고, 천지가 암흑으로 변하는 것을 본 나는 비통한 감정을 품었다고 하였다. 또 어제 날의 동지가 오늘은 원수로 변하고, 어제 날의 혁명자가 오늘은 반혁명자로 되었다고, 국공합작의 파국과 중국국민혁명의 동족상잔을 안타까워 하였다.

1937년 7월 7일 중일전쟁(中日戰爭)이 발발하자, 한인들은 이를 민족해방과 조국광복의 호기(好機)로 판단하였다. 그들은 중국의 승전이 한국의 독립을 담보해 줄 것으로 믿었다. 한인 독립운동진영에서는 중국측에 대해 항일투쟁의 성과 및 혁명역량 등을 선전하며, 한, 중합작의 항일투쟁을 역설하였다. 같은 시기 국민당정부측에서도 중일전쟁의 확대와 장기화에 대비하여 한인들의 항일투쟁 역량을 수용하기로 결정하였다.

한인진영 내부에서는 협동과 단결의 통일운동이 시도되었고, 새로운 협동전선의 조직을 추진한 결과, 조선민족혁명당, 조선민족해방동맹, 조선혁명자연맹의 중간좌파 민족주의자그룹은 12월 초순 한커우(漢口)에서 조선민족전선연맹을 창립하였다. 같은 시기 한국국민당, 재건 한국독립당, 조선혁명당 등 우파 민족주의자그룹은 한국광복운동단체연합회를 결성하였다.

류자명 선생은 자신이 쓴 조선민족전선연맹 창립선언문에서 조선혁명은 민족혁명이고, 그 전선은 계급전선이나 인민전선이 아닐 뿐 아니라, 프랑스나 스페인의 이른바 국민전선과도 엄격히 구별되는 ... 민족전선임을 천명하고, 한, 중연합을 통한 항일투쟁역량의 집중, 국제적 반일세력과의 연대를 강조하였다. 전선연맹의 최고기구는 이사회였는데,김원봉이 자금과 지휘를 맡았고, 류자명(선전부), 한빈(韓斌, 정치부), 이춘암(李春岩, 경제부) 등이 중심 역할을 하였다.

1941년 12월 충칭(重慶)의 복단대학(復旦大學) 교수 마종롱(馬宗融)으로부터, 회교구국협회(回敎救國協會)에서 농업기술원을 양성하기 위해, 궤이린(桂林)의 산지를 개간하여 영조농장(靈棗農場)을 만들려 하는데, 이를 지도해달라는 요청을 받고, 궤이린으로 갔다. 이후 충칭을 무대로 전개된 독립운동에도 참여하였다.

1944년 가을 푸젠성정부의 초청으로, 가족을 데리고 다시 푸젠성 영안(永安)으로 이사하였다. 당시 국민당정부 비서장 청싱링(程星齡)이 강락신촌(康樂新村)을 각지에 개설하여 복안현(福安縣) 계병농장(溪柄農場)을 제2촌으로 삼고, 류자명을 그 준비처 주임으로 임명하였다. 당시 주민들은 류자명을 다음과 같이 기억하고 있다.

누구도 유 선생이 화를 내거나 한 마디라도 큰 소리 치는 것을 본 적이 없다. 염(?)이라는 이름의 어린아이가 있었는데, 일찍이 유 선생의 방문을 두드리며 할아버지, 할아버지(당시 유 선생의 머리는 이미 전체가 은실과 같아서, 아이들은 습관적으로 그를 그렇게 불렀다)하고 부르면, 그는 문을 열고 어린아이를 안고 들어가 요람에 뉘였다. 할아버지 흔들어 주세요 하고 재촉하면, 유 선생은 허허 웃으며 흔들어 주었다. 그는 언제나 아이들을 그렇게 대하였다.

1977년 그는 심극추에게 보낸 편지에서 나는 조국을 사랑하고 중화인민공화국을 사랑합니다. 우리 집의 네 식구 중에서 나 혼자 국제우호인사이고, 자식들과 외손자는 모두 중국인민입니다라고 하였듯이, 그는 끝내 중국국적을 갖지 않고 조선인으로 살았다.

류자명 선생은 1985년 4월 17일 호남성 창사에서 일생을 마쳤다. 대한민국정부는 1968년 건국훈장 애국장을 수여하였고, 북한정부도 1978년 3급 국기훈장을 수여하였다.

류자명의 민족운동관과 현재적 의미

첫째, 류자명 선생이 갖고 있던 '민족'은 그가 존경했던 신채호나 의열단 등의 예에서 보이는 것처럼, 자신의 삶을 담보해주는 가장 근원적인 가치였다. 곧 민족이라는 울타리가 무너진 상황에서, 울타리(즉 민족)를 되살리고 지켜 나가는 일은 곧 자신의 생존과 삶의 가치를 지켜나가는 일이 되는 것이다. 때문에 민족의 해방과 자유의 확보는 다른 어느 것과도 바꿀 수 없는, 반드시 도달해야 하는 최고의 최후의 목표였던 것이다.

그리고 류자명의 민족관은 폐쇄적이고 고립적인 가치로 한정되지 않았다. 일반적으로 무정부주의(無政府主義)는 민족이라는 주체성과 개별성을 부정하고 있는데 반해, 그는 민족의 가치를 지키고 다듬어 나가는 방편으로써 무정부주의를 수용하였다는 점에서, 높게 평가받아야 할 것이다.

둘째, 선생은 전통적인 중화관념의 틀을 뛰어넘어 우리민족의 독립과 해방을 도와줄 수 있는 가장 유력한 국제적 동반자로서 중국과 중국민족을 바라보았습니다. 즉 한, 중관계를 서로 보탬이 되고, 도움을 줄 수 있는 동반자적인 관계로 파악하였다.

청싱링 후난성 부성장과의 우정이나, 유명한 소설가 바진이 그를 소재로 한 소설을 쓴 사실 등은 중국인들이 류자명을 어떻게 평가하였는지 뒷받침해 주고 있다.

셋째, 그의 항일역정은 국제주의(國際主義) 속에서 걸어 간 민족주의(民族主義)의 길이라고 할 수 있다. 요컨대 민족주의라는 감성적이고 방어적인 닫힌 공간을 뛰어넘어, 한, 중 양 민족의 우호협력 나아가 동아시아 피압박민족의 국제적 연대를 통해 동아시아 모든 민족의 새로운 근대사회를 건설하기 위해 진력하였다고 평가할 수 있을 것이다.

<자료: 국가보훈처>