[우리문화신문=이윤옥 기자] 아리시마 다케오(有島武郞, 1878∼1923)라고 하면 1910년대 일본문학계를 이끌었던 소설가로 그는 2000년도에 아사히신문사가 뽑은 ‘1천 년(서기 1000년~1999년)간 최고의 문인’으로 뽑히기도 한 인물이다. 아리시마 다케오는 한국 근대문학 형성기의 염상섭과 김동인이 일본 유학당시 적지 않은 영향을 준 작가로 그의 대표적인 단편집이라 할 수 있는 <사랑을 선언하다>, <태어나려는 고뇌>, <카인의 후예>가 지난 6월, 지식을 만드는 지식사에서 《아리시마 다케오 단편집(有島武郞 短篇集》으로 출간되었다. 이를 번역한 류리수 작가는 한국외대에서 <아리시마 다케오와 염상섭 문학의 ‘근대적 자아’ 비교 연구>(한국외국어대학교 대학원, 2004)로 박사학위를 받은 아리시마 다케오 전문가다. 류리수 작가의 이번 책은 2019년 3월, 일본어판 《백범일지(白凡逸志)》(류의석 번역, 도서출판 하우)을 출판한 지 3년 만에 나온 역작이다. 사실, 일본어 소설을 한국어로 번역하는 작업은 그리 간단치 않다. 그건 영어나 다른 외국어도 마찬가지겠지만 특히 일본어가 어려운 것은, 문장이 간단명료하지 않을뿐더러 주

[우리문화신문= 이윤옥 기자] ‘코로나19’로 지난 2년 동안 중단되었던 교토의 기온마츠리(祇園祭)가 올해 재개된다. 교토의 3대 마츠리라고 하면 5월 15일의 아오이마츠리(葵祭), 7월 17일의 기온마츠리(祇園祭), 10월 22일의 지다이마츠리(時代祭)를 꼽는다. 오래된 순서를 꼽으라면 올해(2022)를 기준으로 아오이마츠리(570년), 기온마츠리(866년), 지다이마츠리(127년) 순이지만 가장 화려하고 볼만하다는 평을 듣는 것은 뭐니 뭐니 해도 기온마츠리(祇園祭)다. 기온마츠리가 진행되는 천년 고도(古都) 교토는 7월 1일부터 한 달 내내 축제 분위기다. 기온마츠리의 유래는 돌림병(전염병)이 퍼지지 않도록 신에게 기도하는 의례에서 생겨났다. 지금부터 1,100여 년 전 교토에 돌림병이 크게 퍼져 죽는 사람이 속출했는데 오늘날과 같은 돌림병 대책이 없던 당시에는 돌림병 발생을 신(神) 곧 우두천왕(牛頭天王, 일명 스사노미코토)의 노여움으로 알았다. 그 노여움을 풀어주려고 기온사(祇園社, 현 야사카신사)에서 병마 퇴치를 위한 제사를 지냈는데 당시 66개의 행정구역을 상징하는 가마 66개를 만들어 역병(疫病)을 달래는 “어령회(御靈會)”를 지낸 데서부터 기온

[우리문화신문=이윤옥 기자] 민족 저항시인 윤동주 지사를 비롯해 직계 후손이 없는 무호적 독립유공자 156명에게 대한민국의 적(籍)이 부여된다. 국가보훈처(처장 박민식)는 11일 “윤동주 지사, 장인환 의사, 홍범도 장군, 송몽규 지사 등 무호적 독립유공자 156명에 대한 가족관계등록부 창설을 추진, 민족정신이 살아 숨 쉬는 ‘독립기념관로 1’로 등록기준지*를 부여할 예정”이라고 밝혔다. *등록기준지(구 호적법에서 본적) 「독립유공자예우에 관한 법률」을 개정(2009.02.06.)한 뒤 직계후손이 있는 경우*에 한해 후손의 신청을 받아 가족관계등록부 창설을 지원한 적은 있지만, 정부가 직권으로 직계 후손이 없는 무호적 독립유공자의 가족관계등록부를 창설한 것은 이번이 처음이다. * 신채호, 이상설 등 모두 73명의 독립유공자. 특히 신채호 선생 등은 1912년 일제의 식민통치를 위한 호적에 이름을 올릴 수 없다며 등록을 거부, 호적이 없었으나 2009년 법 개정 이후 후손 신청에 따라 가족관계등록 창설 이번에 가족관계등록부 창설이 추진되는 무호적 독립유공자 156명은 일제강점기 조선민사령(1912년) 제정 이전 나라 밖으로 이주하는

[우리문화신문=이윤옥 기자] 필즈상(영어: Fields Medal)이란 상(賞)이 있다. 우리에게는 다소 낯선 상이지만 수학계의 노벨상이라고 하면 이해가 쉬울 것이다. 그 필즈상을 탄 한국인이 있어 화제다. 국제수학연맹(IMU)은 지난 5일(현지시간) 핀란드 헬싱키 알토대학교에서 '2022 세계수학자대회(ICM)'를 열어 재미동포인 허준이 교수를 필즈상 수상자로 선정했다고 밝혔다. 허 교수는 미국 국적이지만 한국계 수학자로서는 최초 수상으로 이전까지 한국계나 한국인이 이 상을 받은 적은 없었다. 필즈 메달은 국제 수학 연맹(IMU)이 4년마다 개최하는 세계 수학자 대회(ICM)에서 수상 당시 40살 미만의 수학자들에게 수여하는 상으로 수학자들로서는 큰 영예의 상으로 알려져 있다. 필즈상은 캐나다의 수학자 존 찰스 필즈의 유언에 따라, 그의 유산을 기금으로 만들어진 상으로 1936년에 처음 시상되었고, 제2차 세계대전 때는 14년간 시상이 중단되었다가 1950년부터 다시 시상이 이어졌다. “상의 수여는 이미 이루어진 업적을 기리면서 동시에 앞으로 연구를 지속하도록 격려하고 다른 수학자들의 분발을 촉구하는 뜻에서 이루어져야 할 것입니다. ” 필즈상을 만든 존 찰

[우리문화신문=이윤옥 기자] 국가보훈처(처장 박민식)는 “광복회, 독립기념관과 함께 일제강점기 동제사(同濟社)에 가입, 조국의 자주독립을 위해 헌신한 김갑ㆍ한흥교ㆍ민제호 선생을 2022년 ‘7월의 독립운동가’로 뽑았다”라고 밝혔다. 동제사는 1912년 신규식 선생이 중심이 되어 상하이에서 조직된 첫 독립운동 단체로, 상하이 한인들의 단결과 젊은 독립운동가들의 교육을 위해 박달학원을 설립하기도 했다. 부산 동래에서 출생(1889년)한 김갑 선생은 1909년 영남지역 첫 비밀 결사조직인 대동청년단에 가입해 항일운동을 했으며, 1917년 5월 베이징대학에 입학하기 위해 상하이로 건너가 동제사에 가입했다. 동제사의 박달학원에서 교육을 받고 동제사 중견간부로 활동한 선생은 1919년 4월 상하이에서 임시의정원이 수립되자 경상도 대표 의원으로 활약했으며, 임시정부에서는 교통부 위원, 군무위원회 이사, 법제위원회 위원으로서 초기 임시정부 안정화를 위해 힘을 쏟았다. 1924년 4월부터 임시정부 법무총장대리차장, 노동총판에 이어 재무장으로 활동하며 임시정부의 살림을 책임지기도 했지만, 1933년 상하이의 프랑스 조계(租界)에 있는 광제의원에서 44살의 나이로 삶을 마감했다

[우리문화신문=이윤옥 기자] 지난 토요일(6월 26일), 윤동주를 사랑한 일본인 서예가 다나카 유운(1957~2018) 씨의 유품전 개막식을 통해 여러 좋은 분들을 만났다. 특히 허선주, 허봉희, 민아리 님과는 시낭독을 함께 했으며 개막식을 마치고 뒤풀이에 가서도 같은 테이블에 앉아 화기애애한 분위기로 친목을 다졌다. 이날 멀리 대전에서 올라온 남상숙 님도 좋은 벗으로 기억된다. 이분들은 '창작산맥' 회원들로 헤어지면서 내게 <창작산맥> 여름호(2022년, 제40호)를 선물했다. 집에 가지고 와서 읽다가 반가운 이름이 있어 눈이 번쩍 떠졌다. 마츠오카 미도리 (p158~164) 씨와 다음 쪽에 연이어 나오는 야나기하라 야스코 (p165~175) 씨가 그들이다. 오늘은 “어머니의 무언의 가르침”을 쓴 마츠오카 미도리 씨 이야기를 해보고자 한다. 마츠오카 미도리 씨를 가장 최근에 만난 것은 2018년 2월 18일, 윤동주 추모회 때 함께 시낭송을 했을 때다. 성우라는 직업을 가져서인지 당시 마츠오카 씨의 시낭송은 압도적인 분위기였다. 그런 마츠오카 씨의 부모님이 경성(서울)에서 출생했다는 사실도 놀라웠지만 태어난 곳이 용산 철도병원이라는 사실도 놀랍다

[우리문화신문= 이윤옥 기자] 포운장(抱雲莊)은 서예가 다나카 유운(田中佑雲, 1957-2018) 씨가 일본 도치기현 도치기시에 있는 자택에 마련한 작은 서예교실 이름이다. 마흔여덟에 시작한 한글 공부 이후 그는 예순한 살의 나이로 생을 마감하기까지 13년 동안을 신들린 듯 ‘한글 서예 작품’을 써 내려갔다. 그리고 예순둘의 나이를 코앞에 둔 12월 13일(2018년), 구름을 감싸 안은 집 ‘포운장(抱雲莊)’에서 조용히 삶을 마감했다. 한글을 사랑하고(한글 서예), 한국인을 사랑하고(윤동주 시인 등), 한국을 사랑(인생 말년을 한국으로 이주해 살기를 꿈꿨던) 일본인 서예가 고 다나카 유운 씨의 4주기를 맞아 어제(25일) 낮 3시, 인천관동갤러리(관장 도다 이쿠코)에서는 <구름의 길, 바람의 길 –윤동주를 사랑한 서예가 다나카 유운 작품전> 전시회 개막식 겸 조촐한 추모회가 있었다. “윤동주 시인의 <서시>를 만나지 않았다면 나는 한글 공부를 시작하지 않았을 것입니다. 운명이라고 해야 좋을 이 한 편의 시와의 만남은 이후 나의 붓글씨 세계를 더욱더 풍요롭게 만들었습니다.” 그렇게 다나카 유운 씨는 한국과의 인연을 시작했다. 이날 개막식

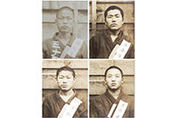

[우리문화신문=이윤옥 기자]인천대학교 독립운동사연구소(소장 이태룡)는 22일 오전 광복회 서울특별시지부(지부장 이길호)에서 ‘서울출신 3·1독립만세의거 미포상자(학생) 발굴, 포상신청 현황 보고회’를 열었다. 이날 보고회는 광복회 서울특별시지부가 인천대학교 독립운동사연구소에 의뢰한 연구용역 보고회로 지난 4월부터 6월까지 3개월간 서울지역의 독립운동가 가운데 미포상자(당시 학생)를 발굴하여 포상을 신청하는 연구였다. 이번에 발굴해 포상 신청한 미포상 독립운동가는 경성의학전문학교 3년생 강학룡(姜學龍)·백인제(白麟濟) 등 61명으로 1919년 3월 1일과 3월 5일 경성부(서울) 탑골공원·광화문 등지에서 수만 명의 군중과 조선독립만세를 외치다가 체포돼 1919년 8월 4일 예심을 거쳐 11월 6일 경성지방법원에서 징역 6~8월 실형이나 집행유예 3년이 선고돼 학업이 중단되고, 서대문감옥(서대문형무소 전신)에서 고초를 겪은 학생 출신 독립유공자들이다. 보고회에서는 먼저 61인의 발굴 과정에 참여한 이윤옥·전영복 박사, 임동한 연구원의 설명에 이어 공적 개요를 이태룡 소장이 보고했다. 광복회 서울특별시지부 이길호 지부장은 “일제의 강탈로 잃어버린 나라를 되찾고,

[우리문화신문=이윤옥 기자] “하늘이 내린 인연”이라는 어여쁜 꽃말을 지닌 연보랏빛 비비추꽃이 병원 뜰에 활짝 피어있는 어제(20일) 낮 3시, 여성독립운동가로 유일하게 생존해 계시는 오희옥 지사를 뵈러 서울중앙보훈병원에 다녀왔다. 지난 4월 18일의 면회일로부터 두 달 만에 찾아뵌 오희옥 지사는 그때보다 건강이 다소 안 좋아 보여 가슴이 철렁했다. 함께 한 아드님의 이야기는 그동안 오희옥 지사께서 무릎 통증을 완화시키려는 목적으로 맞은 근육통증 완화 주사 이후 상황이 안 좋아서 근 한 달여간 고생하셨다고 한다. 그러는 바람에 날마다 받던 물리치료를 지난 6주 동안 받지 못했으며, 그 영향인지 오희옥 지사께서는 평소 면회 때와는 달리 휠체어가 아닌 침대에 누운 채로 면회 장소인 병원 로비로 나오셨다. 간병인의 말에 따르면 과거, 기자가 찾아뵙기로 한 날은 아침부터 기분이 들떠 계시며 기다리다가 휠체어를 타고 병원 로비에서 마주치면 손을 흔들며 기뻐하는 기색이 역력했었는데 어제는 침대에 누운 채로 나올 수 밖에 없었다고 했다. 아직 병실 면회가 재개 되지 않아 병원 로비에서 면회를 해야하는 실정이다. 오희옥 지사께서는 병원 로비에 나오셔서도 한참동안 눈을 감고

[우리문화신문=이윤옥 기자] 일본인 형제, 아사카와 다쿠미(1891∼1931)와 아사카와 노리타카 (1884∼1964)는 누구보다도 한국을 사랑한 사람들이다. 고향인 일본 야마나시에서 떠나와 한국에서 산 형제는 누구보다도 조선문화에 매료되었고 조선인의 진정한 친구였다. 특히 동생 아사카와 다쿠미가 마흔 살의 나이로 세상을 떠났을 때 조선인들은 서로 그의 상여 메기를 자청했을 정도다. 아사카와 다쿠미는 지금 망우리공원 묘지에 잠들어 있으며 해마다 한국인들은 그의 ‘조선 사랑’을 기억하기 위해 그가 죽은 기일에 무덤에서 모여 추모제를 연다. 6월 18일 도쿄 연합뉴스 김호준 특파원 기사에 따르면 “주일한국문화원(원장 공형식)이 한일 우호의 상징적 인물로 평가받는 아사카와 형제 답사 행사를 형제의 고향인 일본 야마나시현에서 18일 열었는데 이를 위해 30명의 정원을 모집한바 있다. 그런데 이 행사에 참석하기 위해 412명(일본인 387명·재일 한국인 25명)이 신청해 추첨으로 참가자를 선정했다.”고 문화원 측의 발표를 토대로 보도했다. 아사카와 다쿠미 형제에 대한 한·일 간의 엄청난 관심을 보여주는 대목이다. 선정된 30명은 야마나시현 호쿠토시에 있는 아사카와 형