[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 노을 치마 - 곽성숙 한양의 홍부인, 열 여섯 시집올 때 입고 온 장롱 속 다홍치마 꺼내든다 너의 그 고운 빛도 오십 줄에 들어선 나와 함께 낡았구나 빛바랜 여섯 폭 주름은 오래전 귀양 간 남편에게로 가는 길 자식 아홉에 여섯을 가슴에 묻고도 울지 못했던 눈물은 봇물되어 빛바랜 *하피 위에 써내려갈 먹을 가는 물로 흐른다 열 여섯 홍부인의 낡은 치마, 붉은 노을이 되어 200년이 지난 지금도 슬픔의 강물이 되어 남도의 강진만을 물들인다 2016년 국립민속박물관에서는 “하피첩, 부모의 향기로운 은택”을 주제로 특별전을 열었는데 이 특별전의 대표유물은 보물 ‘하피첩(霞帔帖)’이었다. ‘하피첩’은 1810년 전라도 강진에서의 유배시절 부인 홍씨가 보내온 치마를 잘라 작은 서첩을 만들고 두 아들 학연(學淵)과 학유(學遊)에게 전하고픈 당부의 말을 적었다. 그리고 ‘하피첩(霞帔帖)’이라 이름지었는데, 부인의 치마를 아름답게 표현한 것으로 부모의 정성이 담겼다. 특히 하피첩에는 선비가 가져야할 마음가짐, 남에게 베푸는 삶의 값어치, 삶을 넉넉하게 하고 가난을 구제하는 방법 등 자식에게 이야기해 주고 싶은 삶의 가치관이 담겨있

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 죽은 왕자(王者)를 위해서가 아니라 산 동포의 자유를 위하여 싸홈의 뜨거운 씨를 뿌리든 수무 해 전 6월 10일 항일전선(抗日戰線)의 긴 대열로 묵묵히 걸어가든 청년의 가슴속엔 조국의 첫녀름 하날이 먼 바다처럼 푸르러 아아 죽엄도 오히려 황홀한 영광이었든 영원한 6월 10일을 위하여 임화, <청년의 6월 10일로 가자> 중에서 국가보훈부 충남서부보훈지청은 ‘6.10만세운동’ 기념일을 계기로 오늘 6월 10일(토) 저녁 6시 내포 홍예공원 야외무대에서 “다시 외친 그날의 함성”이라는 주제로 ‘6.10독립만세’ 길거리공연 행사를 한다. 오늘(6월 10일)은 97년 전인 1926년에 일어난 ‘6.10만세운동’의 날로 고종의 죽음이 기폭제가 되어 일어났던 ‘3.1만세운동’과 마찬가지로 순종이 죽은 날짜를 기점으로 일어난 독립운동이다. 6월 10일 순종황제의 인산(국장) 행렬에 따라 당일 창덕궁에서 종로를 지나 동대문에 이르는 길에 수많은 애도 인파로 가득 찼다. 연희전문ㆍ중앙고보ㆍ경성대학 등의 학생 조직과 천도교를 통해서 나온 청년들은 인산 행렬이 지나가는 도중에 길목마다 격문을 뿌리고 만세를 부르면서 길거리

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 금강산(金剛山) - 고운 최치원(孤雲 崔致遠) 一杖穿雲步步立(일장천운보보립) 山靑石白間間花(산청석백간간화) 若使畵工描此景(약사화공묘차경) 其於林下鳥聲何(기어임하조성하) 지팡이를 짚고 구름 헤쳐 걷고 걸어 서보니 산은 푸르고 돌은 흰데 간간이 꽃이 피어있네 만약 화공에게 이 경치를 그리게 한다면 그 숲속에서 지저귀는 새 소리는 어찌할거나 《단종실록》 단종 3년(1455년) 윤6월 3일 기록에는 “도승지 신숙주(申叔舟)가 고보(高黼) 등에게 문안하고, 화원(畫員) 안귀생(安貴生)을 시켜 금강산(金剛山) 그림을 정통에게 보이며 말하기를, ‘대인(大人)이 전날 수양군(首陽君)에게 청하였으므로, 전하께서 화공(畫工)에게 명하여 그려 온 것입니다.’ 하니, 정통이 찬탄(贊嘆)하여 마지않았다.”라는 내용이 있다. 그만큼 금강산은 중국의 사신도 감탄할 정도였다는 얘기다. 그런데 그 금강산을 그림으로 가장 잘 그린 이는 겸재(謙齋) 정선(鄭敾)이었다. 겸재의 그림 가운데는 금강산을 멀리서 한 폭에 다 넣고 그린 국립중악박물관 소장의 <금강전도(金剛全圖)>가 있으며, 금강산으로 가는 고개 단발령에서 겨울 금강산을 바라보고

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 빨 래 터 가난한 과부의 생 꿋꿋하게 건너는데 서러운 시간인 듯 두드리는 방망이는 빨래 속 더러움들을 벼리고 벼리다가 탁탁, 튕겨나는 소리마다 비누 풀어도 춘복 짓고 하복지어 빨래하기 어렵더라 힘겨운 시집살이를 서로에게 위로하니 (제6회 천강문학상 시조부문 대상을 받은 박복영 시인의 <빨래터> 가운데서) 유교 경전의 하나인 《주례(周禮)》를 보면 떡 가운데 인절미를 가장 오래전부터 먹어왔다고 하며, ‘인절미는 찰지면서 쫀득하여 떡의 으뜸으로 여긴다.’라고 한다. 인절미는 혼례 때 상에 올리거나 사돈댁에 이바지로 보내는 떡이다. 찰기가 강한 찹쌀떡이기에 신랑신부가 인절미의 찰기처럼 잘 살라는 뜻이 들어있다. 그 뿐만 아니라 시집간 딸이 친정에 왔다 돌아갈 때마다 “입마개떡”이라고 하여 크게 만든 인절미를 들려 보내기도 했다. 이는 시집에서 입을 봉하고 살라는 뜻과 함께 시집 식구에게 비록 내 딸이 잘못한 것이 있더라도 이 떡을 먹고 너그럽게 봐 달라는 뜻이 담겨 있다. 일제강점기 잡지 《별건곤》 제24호(1929년 12월 01일)에 있는 “사랑의 떡, 운치의 떡, 연백(延白)의 인절미”라는 제목의 글에 보

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 임사절명시(臨死絶命詩) - 성삼문(成三問) 擊鼓催人命(격고최인명) 북을 울리며 사람의 목숨 재촉하는데 回頭日欲斜(회두일욕사) 머리를 돌리니 해가 지려고 한다 黃泉無一店(황천무일점) 황천길에는 주막 하나 없다는데 今夜宿誰家(금야숙수가) 오늘밤은 누구 집에서 잘까? 이 한시는 세조(世祖)의 회유에 응하지 않아 능지처형(凌遲處刑, 죄인의 뼈와 살을 발라내어 죽이는 형벌)을 당한 성삼문(成三問, 1418~1456)이 죽음에 임하여 목숨이 끊어지기 전 형장(刑場)에서 지은 시다. 둥둥 북을 울리며 망나니가 사람의 목숨을 거두려고 하는데, 조금 있으면 이승에서의 마지막임으로 하직하려고 머리를 들어 산천을 돌아다보니, 해도 자신과 같이 서산으로 지려고 한다. 저승 가는 길에는 주막이 하나도 없다고 하는데, 오늘밤은 누구 집에서 자고 갈까를 성삼문은 걱정한다. 조선시대 형벌제도는 《경국대전》에 명시되었는데 회초리로 가볍게 때리는 것부터 시작하여 성삼문 같은 중죄인에게는 능지처형까지 처했다. 그런데 참 특이한 형벌로 ‘팽형(烹刑)’이라는 것이 있었다. 이는 탐관오리를 벌주는 것인데 곧 끓는 가마솥 속에 죄인을 넣어 삶는 공개처형을

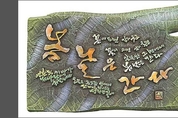

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 봄날은 간다 - 손로원 작사 연분홍 치마가 봄바람에 휘날리더라 오늘도 옷고름 씹어가며 산제비 넘나드는 성황당 길에 꽃이 피면 같이 웃고 꽃이 지면 같이 울던 알뜰한 그 맹세에 봄날은 간다 위 노래는 손로원 작사, 박시춘 작곡으로 뱍설희가 부른 <봄날은 간다>의 노랫말이다. 이 노랫말은 1953년에 쓰인 것인데 '시인들이 가장 좋아하는 대중가요 노랫말'(계간 《시인세계》 2004년 봄호) 1위에 꼽혔다. 또 여전히 이 시대에도 많은 사람이 이 노래를 좋아하고 있으며, 이미자, 배호, 조용필, 나훈아, 최헌, 김정호, 심수봉, 김도향, 이동원, 장사익, 한영애 등 유명 가수들이 이 노래를 자신만의 창법으로 다시 불렀을 정도로. 이 노래는 '치명적 매력'이 담겨 있다. 가사에서는 성황당 길에 옷고름 씹어가며 꽃이 피면 같이 웃었다고 노래한다. 지금이야 없는 서낭당이라고도 하는 성황당은 마을을 수호하는 서낭신을 모셔 놓은 신당을 말함이다. 예전 마을마다 있던 성황당 길에 한복의 아름다움으로 손꼽히는 옷고름을 씹어가며 임과 다시 만나자며 맹세하던 그 봄날은 지금 가고 있다. 그 임은 다시 올지, 말지 모른다. 하

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 봄비 꽃비 - 문현수 아침에 잠시 비를 맞으며 걷다보니 봄비가 무거운지 꽃잎들이 바닥에 내려와 봄비와 어울려 나부끼니 봄비가 온 것인지 꽃비가 온 것인지 거리에는 아름다운 연분홍 꽃잎들이 길을 수놓고 꽃잎 하나라도 덜 밟으려고 이리저리 피하지만 그래도 내 발 밑에 숨는구나 어제, 오늘 비가 줄기차게 온다. 일부 지방은 장대비가 내린다고 하고 남해에는 260.5mm나 왔다는 소식이다. 그런데 비가 많이 올 때 기상청은 ’호우주의보‘라는 말을 쓰지만, 《조선왕조실록》에서 “호우(豪雨)”를 찾아보면 《순종부록》 1925년 7월 20일 기록에야 처음이자 마지막으로 나올 뿐이다. 그런데 이 《순종부록》은 일본인들의 간여하거나 쓴 것이기 때문에 크게 왜곡되었을 가능성이 크다. 그뿐만이 아니라 한자 “豪(호)”는 호걸이란 긍정적인 뜻이 있지만, 큰비가 사람들에게 호인이나 귀인같이 좋은 손님일 수는 없다. 그 때문에 《조선왕조실록》 통틀어 《순종부록》에 단 한 번 나오는 이 “호우(豪雨)”는 분명히 우리가 쓰던 우리말이 아니라고 봐야 한다. 대신 “대우(大雨)”를 《조선왕조실록》에서 찾아보면 무려 960번이나 등장한다. 따라서

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 詠井中月(영정중월) 우물 속 달을 읊다 - 이규보 산승이 달빛을 탐하여 병 속에 물과 함께 길어 담았네 절에 다다르면 응당 깨달으리라 병 기울이면 달 또한 텅 빈다는 것을 고려 무신정권 때 문신이었던 이규보(李奎報, 1168~1241)는 《동국이상국집(東國李相國集)》, 《국선생전(麴先生傳), 《백운소설(白雲小說)》 등을 남긴 문장가였다. 특히 《동국이상국집(東國李相國集)》에 있는 영웅서사시 동명왕편(東明王篇)은 고구려의 시조 동명왕을 우리 겨레의 영웅으로 내세운 작품으로 유명하며, 국란의 와중에 고통을 겪는 농민들의 삶에도 주목, 여러 편의 시를 남겼다. 하지만, 그는 최씨 무신정권에 부역한 사람이라는 혹평도 있다. 그는 자기의 한시 <詠井中月(영정중월)> 곧 '우물 속 달을 읊다'에서 “산승이 달빛을 탐하여 / 병 속에 물과 함께 길어 담았네”라고 노래한다. 그러면서 “절에 다다르면 당 깨달으리라 / 병 기울이면 달 또한 텅 빈다는 것을”이라고 썼다. 법당의 주련으로 많이 쓰는 게송(偈頌, 부처의 공덕을 찬미하는 노래) 가운데 ‘千江有水千江月(천강유수천강월)’이라는 것이 있는데 이는 일천이나 되는 강에

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 시 - 나태주 마당을 쓸었습니다 지구 한 모퉁이가 깨끗해졌습니다 꽃 한 송이 피었습니다 지구 한 모퉁이가 아름다워졌습니다 마음속에 시 하나 싹텄습니다 지구 한 모퉁이가 밝아졌습니다 나는 지금 그대를 사랑합니다 지구 한 모퉁이가 더욱 깨끗해지고 아름다워졌습니다. 오늘 4월 22일은 지구의 환경을 보호하자는 취지로 1970년 4월 22일 미국 전역에서 지구의 날 행사가 펼쳐지면서 기념일로 자리를 잡게 된 세계 기념일이다. 1990년부터는 전 세계에서 지구의 날을 기념하기 시작했으며, 2016년 지구의 날에는 지구온난화를 방지하기 위한 기후협약인 파리 협정 서명식이 열렸다. 지구의 날은 국제연합(UN) 기념일(6월 5일)과는 달리 환경운동가를 비롯해 시민, 각 지역단체, 각급 학교 학생 등이 자발적으로 참여하는 민간 주도 행사다. 지난해 7월 14일 <우리문화신문>에 올린 이상훈 전 수원대 교수의 글 ‘환경윤리, 모든 생명체는 공생해야!’라는 글에는 “지구온난화 같은 환경위기에서 지구를 구하고, 지구생태계의 파괴를 막으며, 사람이 자연과 조화를 이루며 행복하게 살 수 있는 근거를 제공하는 사상이 동학사상이다.

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 곡우 단비 - 김용화 하늘이 때를 알아 비를 내리십니다 달팽이는 긴 뿔대를 세우고 가재는 바위를 굴리며 청개구리는 연잎 위에 알몸으로 무릎을 꿇고 물새는 수면을 차고 날며 잉어는 못 위로 뛰어올라 농부는 땅에 엎드려 온몸으로, 오시는 비를 마중합니다 며칠 뒤면(4월 20일) 24절기의 여섯째로 봄비[雨]가 내려 백곡[穀]을 기름지게 한다는 <곡우(穀雨)>다. 이 무렵부터 못자리를 마련하는 일부터 본격적으로 농사철이 시작되는데 그래서 “곡우에 모든 곡물이 잠을 깬다.”, “곡우에 가물면 땅이 석 자가 마른다.”, “곡우가 넘어야 조기가 운다.” 같은 농사와 관련한 다양한 속담이 전해온다. 논농사를 짓는 농부들은 곡우 때가 되면 농사 준비에 바쁘다. 이제 못자리에 뿌릴 볍씨 소독도 해야 하고 못자리를 만들어 볍씨도 뿌려야 한다. 한해 농사가 시작되는 것이다. 이제 농촌도 기계화가 되어 쉽게 농사를 쉽게 짓는 때가 되었지만, 예전엔 천수답(天水畓) 곧 천둥지기는 비가 와야만 농사를 지을 수 있었는데 오죽했으면 백곡을 기름지게 하는 비라고 했을까? 모심을 때까지 비가 오지 않으면 임금까지 나서서 기우제를 지내야