[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 그림 오희선 작가

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 충청 감사 김육(金堉)이 보고를 올리기를, "선혜청(宣惠廳)의 대동법(大同法)은 실로 백성을 구제하는 데 절실합니다. 경기와 강원도에 이미 시행하였으니 본도(本道)에 무슨 행하기 어려울 리가 있겠습니까. (가운데 줄임) 지금 만약 시행하면 백성 한 사람도 괴롭히지 않고 번거롭게 호령도 하지 않으며 면포 1필과 쌀 2말 이외에 다시 징수하는 명목도 없을 것이니, 지금 굶주린 백성을 구제하는 방법은 이보다 좋은 것이 없습니다." 하였다. 위는 《인조실록》 37권, 인조 16년(1638년) 9월 27일의 기록입니다. 김육은 대동법의 시행이 백성을 구제하는 방편이면서 나라 재정확보에도 도움이 되는 시책이라 생각하였던 것이지요. 물론 처음에는 강력한 반대에 부딪혀 어려움을 겪었지만, 효종을 설득하여 효종 2년에는 호서지방, 효종 9년(1658년)에는 호남지역에도 대동법이 시행되도록 했습니다. 그런 그가 죽자, 효종은 “어떻게 하면 국사를 담당하여 김육과 같이 확고하여 흔들리지 않는 사람을 얻을 수 있겠는가?”라고 하였을 정도였지요. 직접 농사를 지은 경험으로 진정 백성을 위한 정책을 고집스럽게 펼쳤던 김육 같은 사람은 지금

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 지난 9월 17일 사우디아라비아 리야드에서 열리고 있는 제45차 세계유산위원회에서 한국의 「가야고분군(Gaya Tumuli)」이 유네스코 세계유산에 올랐습니다. 이번에 세계유산에 오른 「가야고분군」은 한반도에 존재했던 고대 문명 ‘가야’를 대표하는 7개 고분군으로 이루어진 연속유산입니다. 7개 고분군은 ▲ 전북 남원 유곡리와 두락리 고분군, ▲ 경북 고령 지산동 고분군, ▲ 경남 김해 대성동 고분군, ▲ 경남 함안 말이산 고분군, ▲ 경남 창녕 교동과 송현동 고분군, ▲ 경남 고성 송학동 고분군, ▲ 경남 합천 옥전 고분군이지요. 그런데 고분이 1,700여 기나 있는 상주 함창 오봉산 고분군 곧 고녕가야 고분군은 낙동강 상류지역에 있는 것으로 가히 가야를 대표하는 정도 이상이라는 평가입니다. 그런데도 「가야고분군」을 세계유산에 올린 학자들과 문화재청은 이를 외면하고 유네스코 세계유산 「가야고분군」 목록에서 빼버린 것입니다. 이렇게 엄청난 고분들이 분명 존재하는데도 정부가 방치한 틈을 타서 대규모 도굴이 이루어져 1,700여 기나 된다는 고분들 가운데 현재 온전한 고분을 찾아보기가 어려울 만큼 훼손되었습니다. 왜 이

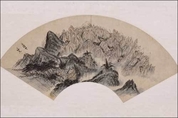

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 고려 후기 학자 이곡의 《가정집(稼亭集)》에는 《화엄경》 속 담무갈보살(금강산에 머무는 보살)이 1만 2천 보살을 이끌고 금강산에 나타났다고 합니다. 이렇듯 예부터 이 금강산을 사람들은 신성한 영역으로 여겨왔습니다. 또 그 비경에 푹 빠진 조선 시대 화가들은 마치 무언가에 홀린 듯 붓을 들고 그 아름다움과 신비로움을 한 폭에 그림으로 담아내고자 노력했습니다. 그런데 국립중앙박물관에는 진경산수화로 잘 알려진 겸재 정선의 <정양사>가 있습니다. <정양사>는 금강산에 있는 유명한 절인 정양사에서 금강산 일만 이천 봉을 보고 그린 작품입니다. 정선은 능숙한 솜씨로 정양사가 있는 왼쪽 토산의 부드러운 모습은 둥긋한 산의 형태로 잡아내고 수풀이 울창한 모습은 붓을 뉘어 그린 미점(米點)으로 빽빽하게 찍어 표현했습니다. 암봉이 서려 있는 오른쪽 화폭은 강한 필세를 가진 수직선으로 그렸는데 소향로봉, 대향로봉, 비로봉 따위 봉우리 모습을 날카롭고 각지게 표현해 왼쪽의 토산과 대비되게 그렸습니다. <정양사> 왼쪽 위에는 ‘정양사 겸노(正陽寺 謙老)’라고 써두었는데 이를 보아 이 그림은 노년기의 정선

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 대한민국의 국가무형문화재에 <조선왕조궁중음식(朝鮮王朝宮中飮食)>이 있는데 이는 조선시대 궁궐에서 차리던 음식으로 전통적인 한국 음식을 대표합니다. 특히 임금이 드시는 것에는 아침과 저녁의 수라상과 이른 아침의 초조반상(初朝飯床), 점심의 낮것상 등 네 차례 식사가 있습니다. 여기서 초조반상은 이른 아침에 죽과 마른찬이며, 아침과 저녁의 수라상은 12가지 반찬이 올라가는 12첩 반상차림으로 원반과 곁반, 전골상의 3상으로 구성되어 있지요. 여기서 사람들은 궁중요리 하면 12첩 반상을 생각하고 기름진 것들로 그득할 것으로 판단합니다. 그런데 조선시대 궁중에서는 임금과 왕비의 수라상에 올릴 생채음식에 많은 공을 들였습니다. 특히 신선한 푸성귀(채소)를 수라상에 올리려고 서울 뚝섬에 ‘농푸꼬지기’라는 일꾼을 두었고, 창덕궁 후원에는 궁중에서 필요한 푸성귀를 기르는 내농포(內農圃)를 만들었지요. 그뿐만이 아니라 수라간에는 채증색(菜蒸色)이라는 푸성귀 요리 전문가 6명을 별도로 두었을 정도입니다. 또 수라상에는 숙채(熟菜)라 하여 푸성귀를 익혀 조리한 반찬과 푸성귀를 날것으로 조리한 생채를 올렸는데, 대표적인 궁중

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 지난 2020년 8월 20일 광복회와 ‘국가(國歌)만들기시민모임’은 국회소통관에서 오랜 노력 끝에 베를린의 독일 연방 문서보관소(Bundesarchiv)에서 에키타이 안(안익태)의 만주국 건국 10돌 음악회 지휘 동영상을 입수하여 영상 공개 공동기자회견을 열었습니다. 이 영상은 1942년 9월 18일 베를린 필하모니에서 <대편성 오케스트라와 혼성 합창단을 위한 교향 환상곡 ‘만주국(Mandschoukuo)’>이라는 곡명으로 에키타이 안이 지휘한 것입니다. 이날 공개한 영상의 절정에 해당하는 합창 부분의 대본은 에하라 고이치가 썼는데 그는 주베를린 만주국 공사관의 참사관이었으며, 주독 일본 첩보기관(IS)의 총책으로 경제무역, 문화선동, 첩보 등의 업무를 담당했던 인물이지요. 에키타이 안은 바로 이 에하라 고이치의 사저에서 1941년 말부터 1944년 4월 초까지 살며 그의 지원을 받아 활동하였습니다. 에키타이 안은 그 대가로 일본제국과 나치독일의 고급 선전원(프로파간디스트)로서 용역을 제공한 것입니다. 만주국을 찬양하고 일본ㆍ독일ㆍ이탈리아 3국의 단결을 노래한 이 합창 부분은 오늘날 <한국 환상곡&

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 피가 되고 살이 되고 노래 되고 시가 되고 이야기 되고 안주 되고 내가 되고 니가 되고 그대 너무 아름다워요 그대 너무 부드러워요 그대 너무 맛이 있어요 감사합니데이 위 노래는 2002년 발표한 강산에의 7집 음반에 있는 노래로 함경도 사투리가 맛깔나는 ‘명태’입니다. 국민 생선 명태는 지방, 크기, 어획 방법 등등에 따라 여러 가지 이름으로 불리고 있으나 가장 흔하게 불리는 별명은 북어(北魚)지요. 명태는 북어말고도 이름이 참 많은데 우선 생태(生太), 동태(凍太), 노가리가 있고, 알을 막 낳고 잡힌 명태는 꺽태, 알을 밴 채로 잡힌 명태는 난태, 눈과 바람을 맞으며 낮에 녹았다가 밤에 얼기를 너덧 달 반복하면 해장국의 으뜸 재료인 황태가 됩니다. 재미난 것은 황태를 만들 때 바람이 많이 불면 육질이 흐물흐물해진 찐태가 되고, 너무 추우면 꽁꽁 얼어붙은 백태가 되며, 너무 따뜻해지면 검게 변해서 먹태가 돼 상품 값어치가 떨어지고 서자 취급을 받습니다. 그런가 하면 명태를 잡을 때 따라 봄에 잡은 것은 춘태, 늦봄 마지막에 잡은 것은 막물태, 가을에 잡은 것은 추태라고 부르며, 어획시기에 따라 일태, 이태, 삼태

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 우리 국악기 가운데 관악기로 향피리, 당피리, 세피리가 있습니다. 피리는 관악기 가운데 가장 작은 것으로 향피리의 길이가 보통 30cm 정도고 세피리는 더 작아서 지름이 1cm도 안 될 정도입니다. 하지만 조선시대 악기 편성에서 중심이 되었고, 작지만 다른 큰 악기들을 압도할 만큼 큰 소리가 나는 당찬 악기입니다. 피리 가운데 향피리는 향악 연주에서 주선율을 맡습니다. 특히 많이 연주되는 여민락, 영산회상(靈山會相), 수제천 따위에서 핵심 관악기로 연주되고 있지요. 향피리는 당피리(唐)와 함께 고려 때 중요한 관악기의 하나로 연주됐다고 《고려사》 권71 “악지”에 기록되어 있습니다. 피리의 그림이 맨 처음 등장하는 것은 《세종실록》 권132 “오례의(五禮儀)”의 악기도설인데 좀 더 자세한 향피리의 그림과 설명은 《악학궤범(樂學軌範), 1493》 권7에 나오지요. 당피리는 성종 때 당비파 등과 함께 종묘제례악의 등가(登歌)와 헌가(軒架) 등에서 연주됐다고 《악학궤범》 권2에 나오는데 지금도 낙양춘(洛陽春), 보허자(步虛子), 본령(本令) 따위 연주에서 합주를 이끌어 가는 주선율 악기입니다. 또 세피리는 몸통이 향피리

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] "시소(試所, 과거를 치르던 곳)의 말을 듣건대 책을 들고 따라왔다가 금란소(禁亂所)에 잡힌 된 사람이 퍽 많았다고 했다. (가운데 줄임) 또다시 범할 적에는 결단코 덮어줄 수가 없을 것이니, 성균관(成均館)이 여러 유생을 타일러서, 다음에는 과장 안에 책을 들고 따라 들어오는 난잡한 폐단들을 다시 더 거듭 못 하게 하라." 하였다. 위는 《정조실록》 정조 7년(1783년) 9월 9일 치 기록입니다. 조선 말기 과거시험은 심각한 부패로 물들었습니다. 특히 부유한 사대부들은 즐기며 한가롭게 노느라 평소 붓을 들지 않았습니다. 그러면서 가난한 선비를 집에 데리고 있다가 과거시험이 있으면 시험장에 데리고 들어가 대신 글을 짓거나 쓰게 했습니다. 요즘의 대리시험과 같은 것이지요. 이때 글을 짓는 사람은 거벽(巨擘, 학식이나 어떤 전문적인 분야에서 뛰어난 사람), 글씨를 쓰는 사람은 베껴 쓰는 사람이라는 뜻의 사수(寫手)라 했습니다. 황현이 쓴 《매천야록(허경진 옮김, 서해문집)》에 보면 그들은 드러누워 조보(朝報) 곧 승정원의 발표사항을 필사해서 배포하는 관보를 들춰보다가 과거를 연다는 기사를 보면 “거벽과 사수는 어디

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 지난 8월 24일 문화재청은 충무공 이순신의 숭고한 행적이 서려 있는 보물 <이순신 장검(長劍)>을 국보로 지정했습니다. 국보로 지정된 <이순신 장검>은 길이가 약 2m에 달하며 크기와 형태가 거의 같은 두 자루 한 쌍이 각각 칼집을 갖추고 있지요. 장검 1의 칼날 위쪽 부분에는 이순신이 직접 지은 시구 ‘삼척서천산하동색(三尺誓天山河動色, 석 자 칼로 하늘에 맹세하니 산하가 떨고)’이, 장검 2에는 ‘일휘소탕혈염산하(一揮掃蕩血染山河, 한 번 휘둘러 쓸어버리니 피가 산하를 물들인다)’가 새겨져 있는데 이는 《이충무공전서》(1795)의 기록과 일치합니다. 나무를 깎아 만든 칼집에는 몸에 찰 수 있도록 가죽끈을 매달았으며, 칼자루 속 슴베(칼날에 홈을 낸 것으로 피가 흘러나오도록 만든 것)에 새겨진 ‘갑오사월일조태귀련이무생작(甲午四月日造太貴連李茂生作, 갑오년 4월에 태귀련과 이무생이 만들었다)’이라는 글귀로 만든 때와 만든이를 알 수가 있습니다. <이순신 장검>은 조선시대 군용 도검 형식입니다. 나무틀 위에 어피를 감고 주칠을 한 칼자루, 손에서 미끄러지지 않도록 돌기를 만들어 칼자루 표