[우리문화신문=김영조 기자] 요즘 뉴스는 쏟아지는 장맛비 소식으로 넘쳐납니다. 그런데 “광주ㆍ대전 등 5개 시도에 호우경보…중대본 2단계 가동”, “서울ㆍ경기ㆍ충청 호우특보…시간당 40㎜ 폭우”, “[날씨] 수도권 호우특보…최고 150mm 더 온다”, “한ㆍ중ㆍ일 동시 장마권...집중호우 '초비상'” 같은 기사 제목에서 보듯 텔레비전이건 신문이건 너도나도 “호우” 타령이지요. 《조선왕조실록》에서 “호우(豪雨)”를 찾아보면 《순종부록》 1925년 7월 20일 기록에야 처음이자 마지막으로 나올 뿐입니다. 그런데 이 《순종부록》은 일본인들의 손으로 간여하거나 쓰였기 때문에 크게 왜곡되었을 가능성이 큽니다. 그 때문에 《조선왕조실록》 통틀어 《순종부록》에 단 한 번 나오는 이 “호우(豪雨)”는 분명히 우리가 쓰던 우리말이 아니라고 봐야 합니다. 대신 “대우(大雨)”를 《조선왕조실록》에서 찾아보면 무려 960번이나 등장지요. 한자 “豪(호)”는 호걸 또는 귀인으로 긍정적인 뜻이 있지만, 큰비가 사람들에게 호인이나 귀인같이 좋은 손님일 수는 없습니다. 큰비를 뜻하는 아름다운 우리 토박이말에는 무더기비, 자드락비, 채찍비, 억수, 달구비 같은 말들이 있지요. 이런 아름다

[우리문화신문=김영조 기자] “간송의 수집품을 거론하지 않고는 제대로 된 한국 미술사를 논할 수 없다.”라고 평가받고 있는 간송 전형필 선생은 114년 전인 1906년 오늘(7월 29일) 태어났습니다. 자신의 굳건한 신념을 가지고 많은 문화재를 지켜낸 간송은 국보 제68호 “청자상감운학문매병(靑磁象嵌雲鶴紋梅甁)”을 흥정도 하지 않은 채 기와집 스무 채 값을 주고 사, 이 귀한 매병이 일본으로 넘어가는 걸 막았습니다. “구름 사이로 학이 날아올랐다. 한 마리가 아니라 열 마리, 스무 마리, 백 마리……. 구름을 뚫고 옥빛 하늘을 향해 힘차게 날갯짓을 한다. 불교의 나라 고려가 꿈꾸던 하늘은 이렇게도 청초한 옥색이었단 말인가. 이 색이 그토록 그리워하던 영원의 색이고 무아의 색이란 말인가. 세속 번뇌와 망상이 모두 사라진 서방정토(西方淨土)란 이렇게도 평화로운 곳인가.” 이는 《간송 전형필, 이충열, 김영사》에 나오는 글로 간송이 매병을 보고 중얼거렸다는 말입니다. 하지만, 선생이 사들인 문화재 가운데 가장 우리 겨레에게 큰 선물은 뭐니 뭐니 해도 국보 제70호 《훈민정음》 해례본이지요. 안동의 소장자가 천원을 불렀다는 얘기를 듣고 책값 1만 원에 거간꾼의 수고

[우리문화신문=김영조 기자] 1973년 7월 28일은 경주 천마총에서 금관을 발굴한 날입니다. 그런데 왕릉 발굴의 저주는 이집트 투탕카멘왕의 무덤에만 있었던 일이 아니었습니다. 경주 천마총의 발굴이 시작된 1973년 여름 온 나라는 극심한 가뭄에 온 나라가 초토화됐습니다. 예년에 볼 수 없던 처참한 더위가 지속하자 경주 일대에는 ‘멀쩡한 왕릉을 파헤쳐 하늘이 노했다.’라는 소문이 떠돌았고, 심지어는 일부 시민들이 발굴 현장에 와서 조사를 중단하라고 시위를 벌이기도 했습니다. 그에 더하여 그런 불편한 상황에서 발굴단원들이 천마총의 흙더미를 퍼내고 금관을 발견하고 유물상자에 넣기 위해 금관을 들어 올리자 갑자기 먹구름이 몰려오고 천둥 번개와 함께 무더기비(폭우)가 쏟아졌지요. 인부들은 혼비백산해서 현장사무실로 도망치기 바빴습니다. 하지만, 그렇게 정신없이 쏟아지던 비바람은 금관을 유물상자에 옮기고 나자 언제 그랬느냐는 듯 뚝 그쳤다고 하지요. 그뿐만 아니라 며칠 뒤 가뭄을 해소하는 단비가 내렸습니다. 금관이 즈믄해 긴긴 세월 땅속 유폐를 끝내고 세상에 나오기까지는 그런 진통이 필요했나 봅니다. 이렇게 발굴된 높이 32.5㎝의 이 금관은 1978년 12월 7일 국

[우리문화신문=김영조 기자] “길고 긴 나의 학문의 바다 여정에서 직접 간접으로 나의 나아갈 길을 지도해 주신 스승이 적지 아니하였지마는, 그중에서 나에게 결정적 방향을 지시하였고, 따라 나의 추모의 정한을 가장 많이 자아내는 스승님은 조선 청년이 누구든지 다 잘 아는 근대 조선어학 최대의 공로자인 한힌샘 주시경 씨이다. (가운데 줄임) 오늘날 같으면 조선어 선생도 여기저기서 구할 수 있지마는 그 당시에는 주 선생 한 분뿐이었다.” 이는 위는 잡지 《조광》 1936년 1월호에 실린 외솔 최현배 선생의 "조선어의 은인 주시경 선생"이란 글 일부분입니다. 평생 배달말(우리말)을 올곧게 사랑하고 실천하고 가르치신 한힌샘 주시경 선생(1876~1914)은 106년 전인 1914년 오늘(7월 27일) 세상을 뜨셨습니다. 선생은 국어학자로서 우리말의 정리와 보급에 크게 힘썼지요. 선생의 연구는 말글생활을 바로잡고 교육할 목적으로 행해진 것으로서 그 필요성은 이미 1897년 《독립신문》에 발표한 논설 〈국문론〉에서부터 강조되어온 것입니다. 암울한 시대에 국권을 회복하고 겨레의 독립을 유지해야 한다는 믿음은 선생이 우리 말글을 갈고 닦아 가르치는 일에 온 평생을 바치게 했

[우리문화신문=김영조 기자] 모레 일요일은 중복(中伏)입니다. 다행히 요즘에는 장맛비가 자주와 뉴스에 불볕더위 얘기는 별로 없습니다. 그러나, 불볕더위가 오는 중복 때 우리 겨레는 ‘더위사냥’을 했는데 그 ‘더위사냥’에는 어떤 것들이 있을까요? 지금이야 선풍기는 물론 에어컨까지 동원해서 비교적 시원한 환경 속에서 살지만, 예전 사람들은 더위가 심해지면 ‘이열치열’로 ‘더위사냥’을 했습니다. 이열치열에는 음식으로 하는 이열치열과 일을 함으로써 다스리는 이열치열이 있지요. 먼저 음식으로 하는 이열치열은 뜨거운 삼계탕, 보신탕, 추어탕, 용봉탕(용 대신 잉어나 자라를 쓰고 봉황 대신 묶은 닭을 써서 만든 탕) 따위로 몸을 데워주어 여름 타는 증세를 예방해 줍니다. 그리고 일로 하는 이열치열은 양반도 팔을 걷어붙이고 김매기를 도왔다고 하지요. 그 밖에 옷을 훌훌 벗어버릴 수 없었던 선비들은 냇가에 앉아 발을 담그는 탁족(濯足)을 위안으로 삼았고, 백사장에서 모래찜질도 했지요. 그러나 여기 철학적인 더위사냥도 있습니다. 9세기 동산양개 선사는 제자가 더위를 피할 방법을 묻자 “너 자신이 더위가 되어라.”라고 말했습니다. 모든 상황을 있는 그대로 받아들일 때 어려움을

[우리문화신문=김영조 기자] 전기를 쓰기 전까지 우리 겨레가 밤을 밝혔던 조명 도구들 가운데 으뜸은 등잔입니다. 등잔은 기름을 연료로 하여 불을 켤 수 있도록 만든 그릇을 말하지요. 그 재료에 따라 목제ㆍ토제ㆍ백자ㆍ사기ㆍ놋쇠ㆍ철제ㆍ대리석 따위의 등잔이 있습니다. 오래된 유물로는 신라의 토기로 된 다등식와등(多燈式瓦燈)이 있고, 백제 무령왕릉에서 출토된 백자등잔이 있으며, 고려시대에는 옥등잔(대리석등잔)이 있었습니다. 등잔에는 한지나 솜ㆍ베실 등으로 심지를 만들어 기름이 배어들게 하여 불을 켭니다. 기름으로는 참기름ㆍ콩기름ㆍ아주까리기름 등의 식물성과 동물성으로 물고기에서 짜낸 기름 등을 썼지요. 1876년경에 일본으로부터 석유가 수입되면서, 심지꽂이가 따로 붙은 사기등잔이 대량으로 수입, 보급되었습니다. 또 보통 등잔에는 심지를 하나만 꽂을 수 있게 되었지만, 더 밝게 하려고 쌍심지를 켜기도 했습니다. 옛 속담에 “눈에 쌍심지를 켠다.”라는 말도 있었습니다. 등잔과 관련하여 또 다른 속담은 “등잔 밑이 어둡다.”라는 게 있는데 등잔은 방을 환히 밝혀 주위를 잘 볼 수 있게 하지만, 정작 등잔 밑은 그림자가 져 보기 힘들지요. 곧 가까이 두고 먼 곳만을 헤맬 때

[우리문화신문=김영조 기자] 옛사람들은 불볕더위 속에서도 쉽게 물속에 들어가지도 못하고, 옷을 훌렁훌렁 벗어 던질 수도 없었습니다. 그래서 생각해낸 게 겨우 물에 발을 담그는 ‘탁족(濯足)’입니다. 이 탁족을 주제로 한 이경윤의 ‘고사탁족도’(高士濯足圖, 국립중앙박물관)는 유명한 그림입니다. 그런데 여기 노승이 등장하는 조영석(趙榮祏, 1686~1761)의 ‘노승탁족도(老僧濯足圖, 국립중앙박물관)도 있습니다. 숲속 한 모퉁이 계곡에서 시내는 콸콸 흐릅니다. 냇가에 고즈넉이 앉은 늙은 스님은 허벅지까지 바지를 올리고 물에 발을 담근 채 더위를 식힙니다. 그림 왼쪽을 보면 ‘종보(宗甫)’라는 글씨가 쓰여있고, ‘종보(宗甫)’라는 도장이 찍혀 있어 관아재(觀我齋) 조영석(趙榮祏)의 작품임을 알 수 있지요. 선비화가 조영석은 ‘말징박기’와 같은 백성들의 삶을 담은 풍속화를 많이 그렸습니다. 그런데 조영석의 ‘탁족도’는 유학자 선비들이 등장하는 이전의 탁족도와는 다르다고 하는데 그것은 바로 선비 대신 머리를 깎은 스님이 주인공이기 때문입니다. 따라서 이 탁족도는 보통 스님의 탁족으로 삶의 진솔함을 보여준다는 평가입니다. 이 작품은 국립중앙박물관에 소장된 《화원별집(畵

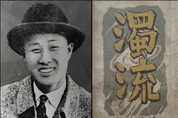

[우리문화신문=얼레빗으로 빗는 하루 ] ”물은 탁하다. 예서부터 옳게 금강이다. (가운데 줄임) 이렇게 에두르고 휘돌아 멀리 흘러온 물이 마침내 황해 바다에다가 깨어진 꿈이고 무엇이고 탁류째 얼러 좌르르 쏟아져 버리면서 강은 다하고, 강이 다하는 남쪽 언덕으로 대처(시가지) 하나가 올라앉았다. 이것이 군산이라는 항구요, 이야기는 예서부터 실마리가 풀린다.“ 일제강점기 소설가 채만식의 소설 《탁류(濁流)》의 앞부분입니다. 118년 전인 1902년 오늘(7월 21일) 태어난 채만식은 1924년 단편 「새길로」를 《조선문단》에 발표하여 문단에 데뷔한 뒤 290여 편에 이르는 장편ㆍ단편소설과 희곡ㆍ평론ㆍ수필을 쓴 작가입니다. 특히, 1930년대에 많은 작품을 발표했는데, 장편으로는 「인형의 집을 나와서」(1933)ㆍ「탁류」(1937)ㆍ「천하태평춘(天下太平春)」(1938)ㆍ「아름다운 새벽」(1942)ㆍ「어머니」(1943) 등이 있으며, 단편으로는 「레디메이드 인생」(1934)ㆍ「치숙(痴叔)」(1938)ㆍ「맹순사」(1946) 등을 들 수 있습니다. 희곡으로는 「제향날」(1937)이 대표적입니다. 그의 작품 세계는 식민지 상황에서 농민의 궁핍, 지식인의 고뇌, 도시 하층

[우리문화신문=김영조 기자] 서울 용산의 국립중앙박물관에는 보물 제627호 <황남대총 북분 은잔>이 소장되어 있습니다. 이 은잔(銀盞)은 경주시 황남동 미추왕릉 지구에 있는 삼국시대 신라 무덤인 황남대총 북쪽 무덤에서 발견된 것입니다. 잔의 크기는 높이 3.5㎝, 아가리 지름 7㎝인데 아가리에 좁은 띠를 두른 뒤, 연꽃을 겹으로 촘촘하게 돌려 꾸미고, 그 밑으로는 쌍선으로 거북등무늬를 연속해서 장식하였으며, 거북등 안에는 각종 상상 속의 동물 형상을 도들새김으로[打出] 새겼습니다. 은잔에 육각무늬를 구획하고 내부에 상서로운 동물 형상을 배치하는 방식은 서아시아에서 비롯되어 실크로드를 통해 동쪽으로 전파되었으며, 중국 남북조시대를 거쳐 우리나라 삼국시대에 유입된 것으로 봅니다. 잔에 새긴 상서로운 동물들을 보면 날개를 활짝 펼친 새를 비롯하여 호랑이, 사슴, 말, 뱀, 가릉빈가(불경에 나오는, 사람의 머리를 한 상상의 새) 등이 있으며, 날개의 깃털이나 몸통의 반점까지 상세하게 묘사해 놓았지요. 은잔에 새겨진 이런 꾸밈들은 삼국시대 공예 장식 기법과 무늬를 연구하는 데 중요한 자료로 평가됩니다. 또한, 견줄 수 있는 예가 나라 안에서 여럿 출토되었고

[우리문화신문=김영조 기자] “연호(年號)”란 임금이 즉위한 해에 붙이던 이름이며, 해의 차례를 나타내려고 붙이는 이름을 말합니다. 지금 우리나라에서는 예수가 태어난 해를 원년으로 하는 “서기(西紀)”를 쓰고 있지요. 그런데 서기 이전에는 “정삭(正朔)” 곧 중국의 달력을 사용하여 중국의 연호를 같이 썼습니다. 신라는 물론 고려의 대부분과 조선에서도 중국의 연호를 썼는데 자주적인 생각이 강하던 때는 독자적인 연호를 쓰기도 했지요. 특히 강성한 나라를 세워 넓은 나라땅을 가졌던 고구려 광개토대왕은 즉위한 391년부터 “영락(永樂)”이란 연호를 써서 문헌상 우리나라 첫 독자적인 연호로 기록됩니다. 나라를 세워 멸망할 때까지 내내 독자적인 연호를 쓴 것은 오로지 발해뿐이며, 신라는 진흥왕ㆍ진평왕ㆍ선덕여왕ㆍ진덕여왕 때, 고려는 태조 왕건 이후 4대 광종까지만 독자적인 연호를 썼습니다. 조선왕조는 처음부터 명(明)나라의 제후국이라 하여 독자적인 연호를 쓰지 않다가 1895년부터 고종이 독자적인 연호 “건양(建陽)”과 “광무(光武)”를 썼는데 이마저도 1910년 일제에 나라를 빼앗기면서 독자적인 연호는 사라지고 일제강점기 동안 일본제국의 연호를 쓰게 되었지요. 그러다