[우리문화신문=서한범 명예교수] 지난주에는 흥보가 먹을 것을 얻으려 놀보집에 갔다가 오히려 형에게 매를 맞고 돌아오는 이야기를 하였다. 놀부가 마당쇠를 불러 곳간문을 열라고 지시한 다음, 곳간 속에 들어 있는 동면(東面)서 들어온 쌀 천석, 북면(北面)서 들어온 보리 오백석, 콩, 팥, 쉰 섬과 서숙(조를 말함)을 확인하면서 지리산서 도끼자루 헐라고 가지고 온 박달 몽둥이를 꺼내오라고 해서 동생을 때리는 대목이 자진모리장단으로 이어진다는 이야기를 했다. 이 부분의 사설은 뒤주나 궤를 헐기 싫어서 전곡을 주기 어렵다는 내용과 돼지나 닭을 굶기는 일이 동생을 살리는 일보다 더 중요하다는 생각을 하는 놀보의 횡포가 계속된다는 이야기, 부인의 물음에 흥보는 닭 잡고, 술, 밥, 고기를 많이 채려다 주었고, 형과 형수 공론하여 쌀과 돈을 많이 주시어 짊어지고 오다가 도적에게 싹 다 뺏기고 매만 실컷 맞고 오는 길이라고 둘러댄다는 이야기 등을 하였다. 이번 주에는 <중타령>으로 중이 내려와서 흥보네 집을 방문하고 가난한 흥보에게 집터를 잡아 주는 대목이다. 형이 준 쌀과 돈을 도적들에게 다 뺏기고 매만 실컷 맞고 오는 길이라는 변명을 하자, 진실이 아님

[우리문화신문=서한범 명예교수] 지난주에는 전곡간이나 얻을 생각으로 놀부 집을 찾아갔다가 박대를 당하는 흥보 이야기를 하였다. 매품을 팔아 가족을 살리려던 작전도 실패로 돌아가자, 마지막 기대를 안고 놀보집으로 건너가나 뜻을 이루지 못한다. 흥보가 “동생, 흥보를 모르시오?”라고 물으니“나는 5대차 독신으로 아우가 없는 사람”이라 대답한다는 이야기, 이 부분을 박봉술 창에서는 더욱 구체적으로 작년에 쟁기 지고 도망헌 놈은 청보요, 또 괭이 지고 도망헌 놈은 홍보였는데, 흥보는 금시초문이라며 모르겠다고 시치미를 뗀다. 흥보가 다시 한 번 “형님 함자는 ‘놀’자, ‘보’자요, 아우 이름은 흥보 아니요?”라는 물음에“여보시오, 나는 5대차 독신으로 내려온 줄을 삼척동자라도 다 아는디, 날 보고 형님이라니? 당신 큰 망발을 해도 분수가 있지, 당신 길 잘못 들었소, 이 넘어 동네로 가서 물어 보시오!”로 받는다. 그럼에도 흥보가 불쌍한 동생을 살려달라고 형과의 관계를 애절한 계면조가락으로 조목조목 확인하니 놀보가 더 이상 피할 수 없게 되었다는 이야기 등을 하였다. 이번 주에는 흥보가 먹을 것을 얻으려 놀보집에 갔다가 오히려 형에게 매를 맞고 돌아가는 이야기이다.

[우리문화신문=서한범 명예교수] 지난주에는 흥보가 굶고 있는 식솔들을 살리기 위해 관가를 찾아가 환자섬을 요청하고, 병영영문(兵營營門)에 잡혀있는 좌수 대신 곤장 열대만 맞으면 서른 냥과 마삯으로 닷냥을 받는 품을 팔기로 약속한다는 이야기, 그래서 아전으로부터 선수금조로 닷냥을 받고‘돈 타령’을 부르는 대목의 이야기를 했다. 그 가사는“얼씨구나 좋구나, 돈 봐라, 돈, 돈 봐라, 돈 돈, 돈 돈 돈 돈 돈 돈봐라 돈, 이 돈을 눈에 대고 보면 삼강오륜이 다 보이고, 조금 있다가 떼고 보면 삼강오륜이 끊어져도 보이난건 돈 밖에 또 있느냐? 라는 이야기, 집에 들어가서도“잘난 사람도 못난 돈, 못난 사람도 잘난 돈, 맹상군의 술래바퀴처럼 둥굴둥굴 생긴 돈, 생살지권(生殺之權)을 가진 돈, 부귀공명이 붙은 돈, 이놈의 돈아, 아나 돈아, 어디 갔다 이제 오느냐? 얼씨구나 절씨구, 돈 봐라”를 부른다는 이야기를 곁들였다. 부귀와 공명, 더구나 사람을 살리고 죽일 수 있는 권능을 지니고 있는 것이 돈이라고 생각할 정도였으니 돈의 위력이 과거나 오늘이 별로 다름이 없지 않은가 하는 생각을 지우지 못하면서 돈타령 이야기를 하였다. 이번 주에는 흥보가 전곡간이나 얻을

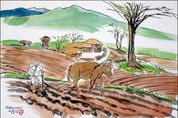

[우리문화신문=김영조 기자] 오늘은 24절기의 넷째 춘분(春分)으로 해가 남쪽에서 북쪽으로 향하여 적도를 통과하는 점 곧 추분점(春分點)에 왔을 때다. 이날은 음양이 서로 반인만큼 낮과 밤의 길이가 같고 추위와 더위가 같다. 음양이 서로 반이라 함은 더함도 덜함도 없는 중용의 세계를 생각하게 된다. 이렇게 24절기는 단순히 자연에 농사를 접목한 살림살이만을 말하는 것이 아니라 철학적 세계를 함께 생각하는 날이기도 하다. 춘분 무렵엔 논밭에 뿌릴 씨앗을 골라 씨 뿌릴 준비를 서두르고, 천둥지기 곧 천수답(天水畓)에서는 귀한 물을 받으려고 물꼬를 손질한다. '천하 사람들이 모두 농사를 시작하는 달'이라는 옛사람들의 말이 있으며 옛말에 ‘춘분 즈음에 하루 논밭을 갈지 않으면 일 년 내내 배가 고프다.’ 하였다. 또 니라 농사의 시작인 논이나 밭을 첫 번째 가는 애벌갈이 곧 초경(初耕)을 엄숙하게 행하여야만 한 해 동안 걱정 없이 풍족하게 지낼 수 있다고 믿었다. 음력 2월 중 춘분 무렵에는 바람이 많이 분다. “2월 바람에 김칫독 깨진다.”, “꽃샘에 설늙은이 얼어 죽는다.”라는 속담이 있듯이, 2월 바람은 동짓달 바람처럼 매섭고 차다. 이는 바람의 신 곧 풍

[우리문화신문=서한범 명예교수] 지난주에는 박녹주ㆍ박송희ㆍ정순임으로 이어지는 흥보가의 사설을 중심으로 하고, 여기에 박봉술의 흥보가를 참고하면서 놀보 심술대목 이야기를 하였다. 판소리 흥보가의 시작은 여타 다른 소리처럼 아니리로 시작하는데, 이것은 가락이나 장단에 얹어 부르는 소리가 아니라, 억양을 넣어 말로 하는 대사라는 이야기, 그래서 완창이거나 또는 토막소리의 경우라도 대부분은 아니리로 시작하면서 내용을 전하거나 상황을 알려준다는 이야기를 했다. 흥보가의 시작부분은“아동방(我東方)이 군자지국(君子之國)이요. 예의지방(禮儀之方)이라.”로 시작되는 아니리에 이어 놀부의 심술대목이 나오는데, 이 대목은 사설도 재미있거니와 흥겹고 빠른 자진모리에 가락을 얹어서 어깨춤이 저절로 나오는 흥미있는 대목이라는 이야기, 놀보 심술대목에는 온갖 못된 짓을 하는 놀보의 행위가 그림 그리듯 잘 묘사되고 있다는 이야기도 했다. 이 대목은 박붕술이 부르는 것과 대부분 유사하지만, 박봉술 창의 시작은‘놀보 심술 볼작시면 술 잘 먹고 쌈 잘하기’로 시작한다는 점, 중간에도‘돈 세난듸 말 묻기와 글 쓰난듸 옆 쑤시고’등의 사설이 들어 있다는 점, 끝 부분도‘이런 제기를 붙을 놈

[우리문화신문=서한범 명예교수] 지난주에는 조선조 후기, <흥보가>를 잘 불렀던 명창으로 권삼득, 염계달, 문석준의 이름이 전해지는데, 문석준은 궤를 떨어 돈과 쌀을 쏟아내는 대목을 직접 짜 넣었고 잘 불렀다는 이야기, 한송학이나 정창업, 정흥순, 최상준도 유명한 명창이었는데, 특히 정창업의 소리는 서편제 소리로 고종 때 5명창의 한 사람이었던 김창환에게 이어졌다는 이야기를 했다. 여기서 5명창이란 1900년 전후에 이름을 날렸던 김창환, 송만갑, 이동백, 김창룡, 정정렬 등을 가리키는데 특히, 김창환의 더늠은 제비가 박씨를 물고 흥보집까지 날아오는 과정, 즉 제비노정기였다는 이야기, 이 대목은 김창환의 제자뿐 아니라, 동편제 소리꾼들도 그의 더늠으로 불러왔다는 이야기, 김창환의 흥보가는 김봉학, 오수암, 박지홍을 통하여 정광수, 박초월, 박동진에게 전해 졌다는 이야기로 이어졌다. 송만갑의 더늠은 박타령이었고 동편제 소리는 기교보다는 발성 자체가 힘차고 꿋꿋한 소리제로 그 계보는 송흥록으로부터 시작하여 송광록-송우룡-송만갑-김정문-박녹주로 이어졌고, 박녹주는 김소희, 박귀희, 한애순, 성우향, 박초선, 조상현 외에 수많은 판소리 명창들에게 전해

[우리문화신문=김영조 기자] 오늘은 24절기 가운데 셋째 절기(節氣)로 경칩(驚蟄)이다. “경칩”이란 말은 겨울잠 자는 벌레가 놀라서 뛰어 나온다는 의미다. 조선시대 왕실에서는 임금이 농사의 본을 보이는 적전(籍田)을 경칩이 지난 돼지날(亥日, 해일)에 선농제(先農祭)와 함께 행하도록 하였으며, 경칩 뒤에는 갓 나온 벌레 또는 갓 자라는 풀을 상하지 않도록 하기 위하여 불을 놓지 말라는 금령(禁令)을 내리기도 했다. 《성종실록》에 우수에는 삼밭을 갈고 경칩에는 농기구를 정비하며 춘분에는 올벼를 심는다고 하였듯이, 우수와 경칩은 새싹이 돋는 것을 반겨 본격적인 농사를 준비하는 중요한 절기다. 우수와 경칩이 지나면 대동강물이 풀린다고 하여 완연한 봄을 느끼게 되는데 이날 농촌에서는 산이나 논의 물이 괸 곳을 찾아다니며, 몸이 건강해지기를 바라면서 개구리(또는 도롱뇽, 두꺼비) 알을 건져다 먹는다. 또 경칩에 흙일을 하면 탈이 없다고 하여 벽을 바르거나 담을 쌓기도 하며, 빈대가 없어진다고 하여 일부러 흙벽을 바르기도 한다. 또 이때 고로쇠나무(단풍나무, 어름넝쿨)에서 나무물[水液]을 받아 마시는데, 위장병이나 속병에 효과가 있다고 믿었다. 특히 경칩에 처녀 총각

[우리문화신문=서한범 명예교수] 지난주에는 흥보가가 주는 교훈적인 이야기, 곧 착하게 살면, 결과가 좋고, 반대로 놀보처럼 악한 짓을 하고 욕심을 과하게 탐하면 결과가 좋지 않다는 이야기를 하였다. <흥보가>는 현전 판소리 5마당 중에서도 재담이나 춤, 소리들을 엮어나가는 대목이 많으며 해학적 내용이나 재담이 많이 나온다는 점, 때문에 가장 민속성이 두드러진 판소리로 대중의 사랑을 받아 왔으나 또한 이러한 이유로 평가가 절하되거나 여류명창들은 잘 부르지 않았다는 이야기를 했다. 또 예전의 열두 마당 중, 현재는 <흥보가>, <춘향가>, <심청가>, <수궁가>, <적벽가> 등이 전창되고 있다는 이야기, 흥보의 도움을 받은 제비는 이듬해 보은(報恩)의 박씨를 물어다 주었고, 그래서 부자가 되었는데, 이처럼 사람이 아닌 금수(禽獸), 곧 날 짐승이나 들짐승들이 사람에게 은혜를 입고 이를 잊지 않고 갚는다는 따뜻한 이야기는 흥보가 이외에도 많이 전해지고 있다는 이야기도 곁들였다. 그뿐만 아니라 명창 권삼득은 <흥보가>중에서도 설렁제로 부르는 제비 후리러 나가는 대목을 잘 불렀는데, 설렁제

[우리문화신문=서한범 명예교수] 지난주에는 판소리 <흥보가>중에서 창극으로 꾸민 <놀보전>을 소개하였다. 동생 흥보가 부자가 되었다는 소식을 듣고 흥보네 집으로 달려가 흥부와 만나는 대목, 화초장 하나를 빼앗다시피 메고 나오는 대목까지를 토막창극으로 꾸며 관중들로부터 호응을 받았다는 이야기, 제주에게 권주가 하라는 소리에 화가 난 흥보처는 놀부에게 보기 싫다고 어서가라고 소리치며 들어가 버리자, 놀부는 마누라를 바꾸라고 대꾸한다는 이야기를 했다. 또한 흥보가 자식들을 앞세워 도적질을 해 갖고 이렇게 부자가 되었다고 관가에서 잡으러 다니니 세간 문서와 곡간 쇳대는 매끼고, 처자 다리고 부지거처(不知居處)로 도망하여 10년만 있다가 오라고 하는 터무니없는 주문을 하는 놀부의 비야냥, 착한 흥부도 밤이슬을 맞는다는 말에 펄쩍 뛰며 부자가 된 내력을 설명하는 이야기도 했다. 제비 새끼가 다리가 부러진 것을 치료해 주었더니 익년 삼월에 박씨를 물고 와서 심었고, 박이 열려 박통속에서 쌀과 돈이 나오고, 은금 보화가 나와서 부자가 되었다는 이야기, 이 말에 놀부는 당장 제비를 잡겠다고 나서면서도 화초장을 보고는 은금보화를 잔뜩 넣어 달라고 청해

[우리문화신문=서한범 명예교수] 지난주에는 4색 판소리마당의 마지막 무대로 흥보가 가운데 형 놀보가 동생 흥부가 부자 되었다는 소식을 듣고 찾아 간 대목을 소개하였다. 경상북도 무형문화재 제34호로 지정된 종목이 판소리 흥보가이고, 이 종목의 예능보유자 정순임과 음악감독 정경옥, 정경호 연출자 등 3인의 어머니가 판소리, 춤, 아쟁, 병창, 작창 등으로 유명했던 고 장월중선 명인이고, 장월중선은 고종 때의 명창이었던 숙부 장판개로부터 소리를 배웠다는 점을 이야기 하였다. 이번 무대에 올린 <놀부전>은 흥보가 부자가 되었다는 소식을 듣고 당장 흥보네 집으로 달려가는 대목부터 흥부처나 흥부와 나누는 대화, 그리고 화초장 하나를 빼앗다시피 메고 나오는 대목까지이며, 술상을 받아든 놀보가 흥보처에게 권주가를 청하는 대목까지 소개하였다. 흥보의 집을 보고 놀래는 대목이나 술상을 받아든 놀보가 “네 여편네 곱게 꾸민 김에 권주가 하나 시켜 이놈아!” 하는 소리에 흥보처가 어이가 없어 절규하는 대목이 인상적이다. “여보시오! 시숙님 여보, 여보 아주버님, 제수더러 권주가 허라는 법 고금천지 어디서 보았소. 보기 싫소, 어서 가시오. 엄동설한 추운 날에 자