[우리문화신문=서한범 명예교수] 지난주에는 최정식이 작사 작곡한 금강산 타령에 대한 이야기를 하였다. 이 노래는 처음에는 낮게 조용히 시작해서 점차 상행선율을 그려 나가다가 일만이천 대모에서는 최고조에 달하고 다시 하행하는 형식의 노래라는 점, 장단은 도드리장단의 6박+6박, 도합 12박이 짝을 이루는데, 12박 중에는 가사를 반드시 붙이는 박과 붙이지 않는 박이 거의 규칙적으로 나오고 있다는 점을 얘기했다. 또 금강산에는 무려 40여 개의 절이 있는데, 그 중에서도 장안사(長安寺)와 표훈사(表訓寺), 유점사(楡岾寺), 신계사(神溪寺) 등이 유명하며 유점사를 금강 제일의 사찰로 꼽고 있다는 점, 그 이유는 53불(佛)과 인목대비의 친필, 서산대사(西山大師)의 높은 제자 사명당(四溟堂)이 머물며 가르침을 주던 곳이라는 점도 덧붙였다. 한편, 풍등가(登歌)는 농사 열심히 지어 나라를 일으키자는 취지로 1900년대 초에 만들어진 노래인데, 노래말에 논농사에 뿌리는 벼 종류의 이름, 밭농사의 곡식이름이 나오며, 열심히 농사를 지어 부국을 노래하고 있어 놀자판 가사와는 달리, 건실한 내용이라는 점, 처음 시작부분은 국태민안 시화연풍 연년이 돌아든다. 황무지 빈터를 개

[우리문화신문=김영조 기자] “찬 서리 나무 끝을 나는 까치를 위해 홍시 하나 남겨둘 줄 아는 조선의 마음이여 “ 김남주 시인은 <옛 마을을 지나며>라는 시에서 이 즈음의 정경을 이렇게 이야기한다. 바로 겨울이 다가왔다는 손짓이다. 무서리 내리고, 마당가의 감나무 끝엔 까치밥 몇 개만 남아 호올로 외로운 때가 입동이다. ▲ 백양사 들머리의 감나무와 까지, 스님들은 아예 까치들에게 모두를 내주었나 보다. 입동은 24절기의 열아홉째이며, 이 날부터 '겨울(冬)에 들어선다(立)'이라는 뜻에서 입동이라 부른다. 이때쯤이면 가을걷이도 끝나 바쁜 일손을 털고 한숨 돌리는 시기이며, 겨울 채비에 들어간다. 겨울을 앞두고 한 해의 마무리를 준비하는 때인데 농가에서는 서리 피해를 막고 알이 꽉 찬 배추를 얻으려고 배추를 묶어주며, 서리에 약한 무는 뽑아 구덩이를 파고 저장하게 된다. 입동 전후에 가장 큰일은 역시 김장이다. 겨울준비로 이보다 큰일은 없는데 이 때를 놓치면 김치의 상큼한 맛이 줄어든다. 큰집 김장은 몇 백 포기씩 담는 것이 예사여서 친척이나 이웃이 함께했다. 우물가나 냇가에서 부녀자들이 무, 배추 씻는 풍경이 장관을 이루기도 하였다. 이것도 우

[우리문화신문=서한범 명예교수] 지난주에는 1930년대 일제의 찬탈이 극도에 달해 있을 때, 민족혼을 지키기 위해 비교적 활발하게 움직였던 조선가무연구회(朝鮮歌舞硏究會)에 관한 이야기를 하였다. 이 연구회는 1930년대 중반, 최경식이나 박춘재 등 경-서도 음악인들이 중심이 되어 조직한 단체로 이름 그대로 경서도 지방의 가무(歌舞)를 연구하기 위해 만든 단체였다는 점, 당시 활동했던 회원들은 재담의 이순일, 양주 산대놀이의 정한규와 이건식, 12잡가의 대 명창이었던 원범산, 선소리 산타령의 명창들로 과천 모갑이 소완준, 왕십리패의 이명길이나 탁복만, 이명산, 김태봉, 고전무용의 이칠성, 잡가와 민요의 김태운이나 엄태영, 유태환 등의 이름이 보인다는 점을 얘기했다. 특히 조선권번의 잡가선생으로 금강산타령이나 풍등가를 작사 작곡한 최정식도 포함되어 있다는 이야기 등을 하였다. 금강산타령은 지금도 널리 불리고 있는 노래로 경기민요를 배우는 사람들은 반드시 익혀야 하는 필수 노래라는 점도 강조하였다. 이 노래는 모두 7절로 이루어진 것인데, 1~6절 까지는 6박의 도드리 장단으로 부르고, 마지막 7절은 노랫가락으로 맺는 형식이며 그 시작은 천하명산 어드메뇨, 천하명

[우리문화신문=서한범 명예교수] 지난주에는 박춘재 명창의 30살 이후 활동상황을 중심으로 이야기 하였다. 그는 광복 이후 지방 순회공연을 떠나있던 도중에 전쟁을 만나 세상을 떴는데 그의 나이 67살 이었으며, 전쟁의 와중이어서 그의 죽음은 알려지지 않았다는 이야기, 김은신이 쓴 박춘재의 일대기 《조선일류가객-박춘재》라는 이름의 소설은 불행한 시대에 태어난 한 명창을 밝게 널리 알리는데 매우 귀중한 자료가 되고 있다는 점을 얘기했다. 또 이춘희 명창은 재담소리의 최고봉이 바로 일제강점기에 활약한 명창 박춘재 선생인데, 그의 이력이 지금까지 국악계에 잘 알려지지 못했고 관련 자료도 쉽게 찾아보기 힘든 상황에서 박춘재명창 기념사업회와 기념관 추진위원회가 결성되었고 아울러 이러한 평전이 발행되어 기쁨을 감출 수 없다는 소감을 피력했다는 점, 또한 원로 희극인 송해 씨도 재치와 풍자, 웃음과 재미로 엮어져 전해지는 재담은 소리와 함께 한민족의 정서를 대변하는 우리의 정신문화라는 점을 강조하며 우리에게는 박춘재 명인이 있어 자존과 긍지 그리고 희망이 있다고 했다. 이어서 배연형과 손태도 역시 궁중과 시정을 넘나들고 경서도를 메주 밟듯 누비고 다닌 자유인이었다는 이야기,

[우리문화신문=서한범 명예교수] 지난주에는 박춘재 명창의 30세 이후 활동상황을 중심으로 이야기 하였다. 음악인 8명과 함께 도일하여 100면의 레코드 중, 절반을 박춘재가 녹음하였으며 그 내용은 수심가를 비롯한 서도소리와 경기긴잡가, 휘모리잡가, 그리고 장대장타령과 같은 재담이라는 이야기, 2차때에는 재담 이외에도 동행했던 판소리 명창 송만갑의 소리를 반주했다는 이야기, 32세 되던 1915년 이후에 나온 《무쌍신구잡가》에는 조선제일류가객 박춘재군이라는 설명과 사진이 있고, 그 이후 《증보신구시행잡가》나 《신구현행잡가》에는 박춘재소리라는 부제가 달려있다는 이야기를 했다. 또 사람을 웃기는 재담이 주로 광무대와 단성사에서 열렸으며 박춘재 놀음이나 박춘재와 그의 일행으로 소개되었다는 이야기, 1942년에 조직된 조선음악협회 내에 조선가무단이 결성되었을 때, 이일선, 심상건, 박천복, 고준성 등과 줄타기의 명수 김봉엽, 신인 만담가 장소팔이 함께 하였다는 이야기도 곁들였다. 그뿐만 아니라 1944년, 61세 이후에는 신당동의 신부좌나 왕십리의 광무극장이 주 무대였는데, 이곳 왕십리는 서울소리 전문 재인들의 집합처가 되어 당시의 많은 명창들이 모여 살았다는 이야기

[우리문화신문=서한범 명예교수] 지난주에는 박춘재 명창의 30세 전후까지의 활동상황을 이야기 하였다. 10세 전후에 홍필원, 홍진원 형제 명창에게 소리를 배우다가 당대 추, 조, 박으로 유명했던 박춘경 명창에게 본격적으로 경기소리를 배우기 시작하게 되었다는 이야기, 음악적 재능이 뛰어나 선생의 소리를 한번 들으면 그대로 부를 정도로 받아드리는 감각이 남달랐다는 이야기, 15~6세에는 궁중 가무별감이 되었으며, 20세에 협률사에 초빙되어 서도소리와 재담을 발표하기 시작하였다는 이야기를 했다. 또 다년간 발성연습 속에 30세 전후에는 일본 축음기상회에서 주관하는 녹음작업에 참석하게 되었다는 이야기, 이때의 동행자들이 김홍도, 문영수, 심정순 등 8명이었는데, 특히 심정순(1873~1937)은 박팔괘와 함께 충청제 가야금 산조의 1세대로 알려진 대표적인 인물이라는 이야기, 일본에서는 총 100면의 레코드를 녹음하였는데, 이중 거의 절반은 박춘재 명창이 녹음을 하였고, 나머지는 7명이 분담하였다는 이야기를 했다. 이때 박춘재가 부른 곡들이 서도민요의 대표적인 수심가와 긴난봉가, 경기의 긴잡가인 제비가, 휘몰이잡가인 맹꽁이 타령 곰보타령, 민요의 무당노랫가락, 그리고

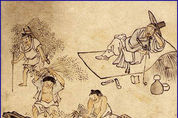

[우리문화신문=김영조 기자] 오늘은 24절기 가운데 열입곱 째인 한로(寒露)로 찬이슬이 맺히기 시작하는 때다. 음력으로는 9월의 절기로서 공기가 차츰 선선해짐에 따라 이슬(한로)이 찬 공기를 만나 서리로 변하기 직전이다. 《고려사(高麗史)》 권50의 한로 관련 기록을 보면 “한로는 9월의 절기이다. (중간 줄임) 초후(한로 15일 동안을 5일씩 끊어서 첫째)에 기러기가 모여들고, 중후에 참새가 줄고 조개가 나오며, 말후에 국화꽃이 누렇게 핀다(寒露 九月節 兌九三 鴻鴈來賓 雀入大水化爲蛤 菊有黃華).”라고 했다. ▲ 한로 때 농촌은 오곡백과를 거두기 위해 타작이 한창이다. "김홍도의 <벼타작>" 한로 즈음은 찬이슬이 맺힐 시기여서 날씨가 더 차가워지기 전에 추수를 끝내야 하므로 농촌은 오곡백과를 거두기 위해 타작이 한창이다. 한편 여름철의 꽃보다 아름다운 가을 단풍이 짙어지며, 제비 같은 여름새가 가고 대신 기러기 같은 겨울새가 오는 때다. 한로와 상강(霜降) 무렵에 사람들은 시절음식으로 추어탕(鰍魚湯)을 즐겼다. 《본초강목(本草綱目, 중국 명나라 때 이시진이 쓴 의학서)》에는 미꾸라지가 양기(陽氣)를 돋우는 데 좋다고 하였다. 한방에서는 한로 때를

[우리문화신문=서한범 명예교수] 지난주에는 광복 70주년을 맞이하는 해로 일제의 식민지 생활에서 해방된 이후의 국악계, 특히 암울했던 시기에 전통의 소리로 일반 대중을 위로해 주고, 또한 웃음을 전해준 박춘재 명창에 관하여 이야기하였다. 구한말의 국립극장은 원각사였고 소속되어 있던 협률사는 지방을 전전하다가 광무대(光武臺)에서 구파극을 하게 되었다는 이야기, 1930년대, 광무대가 불타버린 이후, 광무대가 문을 닫기 이전까지의 경서도 소리나 재담은 박춘재(1883~1950)로 대표된다고 하였다. 그 까닭으로는 그가 이미 10대 후반에 고종임금으로부터 연예 감독관의 관직을 하사 받을 정도였었다는 점, 1920년대까지 출판된 각 종 잡가집에는 광무대소리, 조선제일류가객 박춘재군, 박춘재소리명창, 조선명창 박춘재군 등등의 글귀와 함께 그의 사진을 싣고 있어서 그의 존재를 짐작할 수 있다는 점이라는 이야기도 했다. 또 당시 박춘재는 조선의 잡가를 가장 먼저 녹음한 사람이며 가장 많은 노래를 녹음한 사람이고 가장 많이 팔린 음반도 그의 것이었다는 이야기, 국악계 일각에서는 박진홍을 중심으로 박춘재기념사업회를 결성하고 그의 생전 활동을 조명하기 위한 작업을 진행해 왔는

[한국문화신문=서한범 명예교수] 지난주에는 개교 60주년을 맞은 립국악중고등학교의 기념 연주회 이야기를 하였다. 지난 9월 17일 국립국악원 예악당에서 열렸으며 동문, 재학생, 관련기관이나 단체, 각급 학교의 교수와 학생들, 그리고 애호가 등으로 초만원이었다는 이야기, 국악중고교는 지금으로부터 꼭 60년 전인 1955년에 제1회 입학생을 뽑기 시작하였으며 처음에는 국립국악원의 부설로 세워진 국악사양성소였다가 1972년 국립국악고등학교로 새 출발을 하게 되었다는 이야기를 했다. 또 국악중고교 출신들 중에는 이름이 나 있는 대학교수와 인간문화재, 그리고 유명 연주가 등이 즐비하며 실제로 이들이 한국의 전통음악계를 이끌고 있는 이야기, 이 학교의 설립배경을 이야기 하려면 먼저 국립국악원의 개원 배경부터 이해가 되어야 한다는 얘기도 더불어 했다. 그와 함께 이날의 60주년 기념음악회는 종묘제례악 가운데 전폐희문과 영관의 연주, 가곡의 태평가, 수제천, 거문고산조, 궁중무용 처용무, 구음시나위, 창작관현악 천년, 그리고 김기수의 관현악 송광복(頌光復)을 연주했다는 말도 이어졌다. 특히 송광복은 해방의 기쁨을 국악기로 표현한 작품으로 1952년 국립국악원이 부산 피난지

[한국문화신문=김영조 기자] ▲ 흔히 슈퍼문이라 말하는 대보름달(최우성 기자) '추석 달' / 김정기 뉴욕에서 보는 추석 달 속에 코스모스 무리지어 핀 고향 철길 있네 장독대 뒤에 꽈리 한 타래 가을볕에 익어 있네 가난이 따뜻하고 아름답던 성묫길 소슬바람 송편 향기 마천루 달 속에서 물씬거리네 함지박에 가득 담긴 머루 다래 수수 차좁쌀 쪽머리에 이시고 흰 옥양목 적삼의 어머니 계시네 울음 때문에 바라볼 수 없는 어머니 모습이네 우리 겨레의 3대 명절 하면 설, 단오, 한가위를 꼽는다. 그 가운데서도 ‘한가위’는 가장 큰 명절이다. 1819년(순조 19) 김매순(金邁淳)이 지은 한양(漢陽)의 연중행사를 기록한 《열양세시기(洌陽歲時記)》에 있는 ‘더도 덜도 말고, 늘 가윗날만 같아라.’라는 말처럼 한가위는 햇곡식과 과일이 풍성한 절기로 ‘5월 농부, 8월 신선’이라는 말이 실감날 정도이다. 한가위의 유래와 말밑(어원) 한가위는 음력 팔월 보름날(15일)로 추석, 가배절, 중추절, 가위, 가윗날 따위로 부른다. '한가위'라는 말은 "크다"는 뜻의 '한'과 '가운데'라는 뜻의 '가위'라는 말이 합쳐진 것으로 8월 한가운데에