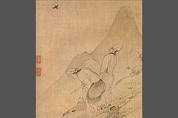

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 봄날 풍경 - 이문자 아내가 봄나물을 캔다 쑥, 냉이, 씀바귀 아이들은 논과 밭으로 깔깔대며 뛰어다닌다 봄신이 올랐나 해방 같은 봄날 오늘 저녁이 기대된다 봄나물을 넣고 끓인 된장국 생각에침이 넘어간다. 이제 봄이 성큼 우리 곁으로 다가왔다. 꽁꽁 얼어 생명이 모두 죽었을 것 같던 자연은 이제 서서히 기지개를 켜고 있다. 이때 시골에서 쉽게 볼 수 있는 풍경은 여인들이 나물을 캐는 모습이다. 특히 이른 봄철에 나오는 달래, 냉이, 씀바귀, 쑥 같은 것들은 겨우내 모자란 영양분을 보충해 주기에 충분하다. 더구나 조선시대 굶기를 밥 먹듯 하던 백성들에게 봄철의 나물은 끼니를 때우는 중요한 구황식품이었다. 전남 해남군 녹우당(綠雨堂)에 가면 조선 후기의 화가 공재(恭齋) 윤두서(尹斗緖)가 이른 봄날 나물 캐는 아낙네를 그린 <나물캐기>라는 작품이 있다. 가파르게 대각선으로 그려진 언덕과 산은 어쩌면 이 아낙네들의 팍팍한 삶을 말하고 있는지도 모른다. 한 여인은 한 손에 망태기, 한 손에 칼을 든 채 허리를 굽혀 나물을 캐고, 또 한 여인은 고개를 돌려 주위를 두리번거린다. 이 그림을 그린 윤두서(尹斗緖)는 자

[우리문화신문=정운복 칼럼니스트] 산이나 들에 가면 볼 수 있는 식물의 종류를 두 가지로 나눌 수 있습니다. 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것이 그것이지요. 봄입니다. 양지바른 비탈에 푸석푸석한 마른 풀들 사이로 파란 새순이 얼굴을 내밉니다. 검불을 걷어보면 언제 이리 컸나 싶은 정도로 기운차게 자란 나물의 민낯을 볼 수 있지요. 봄은 생명을 노래합니다. 누릇한 대지에 하루가 멀다고 온갖 푸른 것들이 다투어 피어납니다. 아지랑이 얼른거리는 대지로 봄나물을 캐려고 산으로 들로 나가는 까닭이기도 하지요. 옛날 먹을 것이 귀하던 시절에는 봄을 맞아 자라는 나물이 더없이 반가운 존재였을 것입니다. 지금은 어느 나라보다 잘 사는 선진국 대열에 접어들었으니 나물은 더 이상 먹을 게 없어 채취하는 구황식물이 아닙니다. 어쩌면 추억에 깃든 맛과 향기, 그리고 대지에서 얻어지는 건강의 문화 때문에 나물 캐러 나서는 것이지요. 돌돌돌 흐르는 계곡에 돌단풍꽃이 지고 냉이꽃이 피어 뿌리에 심이 생기면 온갖 봄나물이 일제히 산과 들을 뒤덮기 시작합니다. 홀 잎, 다래 순, 두릅, 돌나물, 산미나리, 원추리, 잔대, 취나물, 으아리…. 봄에 먹을 수 있는 나물은 이름을 헤아리기도