[우리문화신문=서한범 명예교수] 8.15광복 직전의 국악계 이야기를 하고 있다. 일본의 지배 아래에서는 모든 분야가 주도적으로 활동할 수 없었던 것처럼, 조선음악협회도 그랬다는 점, 그래서 쟁쟁한 명인명창들이 개인적이고 창의적인 예술활동을 할 수 없었다는 점, 광복이 되자 <조선음악단>이나 <조선가무단> 등은 자연적으로 해산이 되었고, 종전의 <이왕직아악부>는 <구황국아악부>로 별도의 독립을 하였음을 얘기했다.

또 재야 국악인들은 1945년, 10월에 <국악원>을 만들었으며 48년에는 <대한국악원>으로 이름을 바꾸었고, 함화진을 대표로 부원장은 박헌봉, 그리고 유기룡, 이병성, 김천흥, 최경식, 임서방, 김아부, 남경흥 등이 간부로 활동하였다는 점도 아울러 얘기했다.

<가무연구회>는 해방 이후 회원 수가 많아졌는데, 그 까닭은 흩어져 활동하던 소리꾼들이 몰려들었고, 가정으로 돌아갔던 여류 국악인들이 다시 합세하기 시작하였기 때문이라는 점, 여기서 벽파는 각종 사업진행이나 민요가사 수정, 신(新)가사의 작사, 그리고 왜곡된 가사를 바로잡는 작업을 했다는 이야기, 해방이 되면서 애호가들이 <대한국악원>으로 배우러 나왔다는 얘기도 했다.

특히 대학생들의 참여가 고무적이었다는 점, 또한 권번도 광복과 더불어 다시 문을 열었는데, <삼화 권번(券番)>에는 천여 명의 기생들이 모여들었다는 이야기, 요리점에 매어있던 기생들도 <서울기생조합>을 만들어 권번과 똑같은 행위를 하기 때문에 가무(歌舞)에 대한 엄격한 시험제도를 만들었다는 점, <삼화권번>과 <서울기생조합>이 병합하여 <예성사>가 되었고, 잡가와 민요는 최정식, 이창배 등이 맡아 지도했다는 점, 민요 단체로는 <국악연예사>가 있었는데, 소리와 재담에 뛰어났던 박천복, 정득만, 이은관, 장소팔, 등이 참여하였다는 이야기 등을 하였다.

|

||

| ▲ 이왕직아악부 연주 장면, 1928년 엑카르트 촬영(문화재청 제공) | ||

8, 15 광복은 국악계, 특히 궁중음악계에도 많은 변화를 가져왔다.

광복 전, 일제말기에는 이왕가의 보호를 받던 아악부마저도 악인들의 신분 보장이 되지 못해서 일반인들과 동일하게 강제 징용의 대상이 되었다. 그러니까 신분 보장이 되는 다른 직장을 찾아 떠나가는 사람이 적지 않았다고 한다.

앞에서도 말한 바와 같이 조선총독부에는 조선음악협회가 있었는데, 이 단체는 어용이었다. 협회 안에 <조선음악부>에 입단이 되면 그 사람은 일단 징용이나 노무 동원은 면제되는 것이었다. 그 대신, 농촌이나 어촌, 광산을 쫓아다니며 위문공연을 해야만 되었으니 그들이 자유롭게 예술행위를 할 수 있었던 환경은 못 되었던 것이다. 이러한 일제의 문화말살정책 아래에서도 국악인들은 우리의 전통음악을 지켜나가기 위해 온 정성을 쏟아 최선을 다 했던 것이다.

이왕가의 보호를 받던 아악부, 조선시대에는 장악원(掌樂院)이었으나 일제하에서는 이(李)씨 왕가의 음악부라는 격하된 이름을 쓸 수밖에 없었다. 그리고 이왕직 아악부의 최고 책임자를 국악사장이라 부르기 시작하면서 국악이란 용어가 일반화되기 시작했다. 제1대 국악사장에는 김종남, 제2대 국악사장에는 이남희, 그리고 제3대부터는 아악사장이라 부르기 시작하였는데, 3대 아악사장엔 함재운, 제4대는 명완벽, 제5대는 김영제, 제6대는 함화진 명인 등이 최고 책임자로 아악부를 이끌었다. 함화진이 1939년 용퇴한 후, 아악사장의 직은 해방까지 결원으로 있었다.

조선시대의 악사 충원은 세습(世襲)제도, 곧 악사의 아들이 그 직을 이어가는 형태였다. 1897년 (고종광무 1년) 당시만 하더라도 770 여명의 악사들이 궁중에서 음악활동을 해 왔으니 그 규모가 어떠했는가 짐작이 될 것이다. 그러나 일제 침략자들은 1900년대 초부터 서서히 악인의 수를 줄이기 시작하였다. 침략국의 만행 앞에 조선의 전통 아악은 바람 앞에 등불 같은 때였다. 대항도 못하고 어쩔 수 없이 수백 명의 악인이 해산되기 시작한 것이다.

|

||

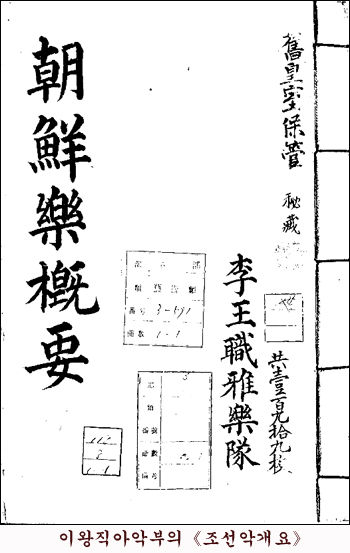

| ▲ 이왕직아악부가 펴낸 <조선악개요> | ||

770여명의 악인을 확보하고 음악행정을 펼쳐오던 궁중의 악사는 1907년(순종 원년)에 300여명으로 줄었다. 10년 사이에 무려 절반을 줄인 것이다. 이렇게 줄이기 시작하여 그 이듬해에 또 100명, 강제합방을 당한 다음해인 1911년에 80여명, 1915년 이후에도 또 수십 명씩 감축이 되어 그 뒤는 아악부의 기능을 상실하게 되었다. 아악의 폐지는 기정사실화 되었다. 이러한 상황에서 제4대 아악사장 명완벽(당시 70세)이하 6명의 노악사만이 남아 그 잔무를 처리하고 있었던 것이다.

천년 이상 지켜온 음악의 요람은 이제 종말을 고하는 절차만을 남기고 해산하게 되어 있었으니 주권 없는 식민지 국가의 비참함이란 필설로 형용이 어렵게 된 것이다. 6명의 노악사들은 아악이 완전 폐지되기 전에 악기며 악곡, 연주형태 등을 기록만이라도 남기겠다는 일념으로 1917년에 《조선악개요》를 작성했는데, 이 자료가 총독부를 통해 일본 악부(樂府)에 전해졌고, 이것을 확인하게 된 일본 악부의 상진행 책임자와 다나베가 아악은 보존되어야 한다고 주장하고 나선 것이다.

1920년대 초, 일본 음악인 전변상웅(田邊尙雄), 다나베 히사오가 조선에 건너와 조선의 아악을 조사할 당시가 제4대 아악사장 명완벽이 마지막 정리를 하고 있던 때였다. 다나베는 조선총독부에서 보내준 《조선악개요》를 보면서 조선 이왕직에는 일본의 아악과는 다른 대규모의 옛 음악이 존재하고 있다는 것을 확신하고 있었다. 그러나 조선 총독부에서는 동물원과 아악부 중 아악부를 폐지할 생각을 굳히고 있었던 것이다. 그 까닭은 동물원은 민중을 위해 이익을 미치고 있으나, 이왕가의 아악은 별 이익이 되지 않기 때문이라는 이유에서였다.

그러나 조선의 아악은 예술성이 높은 음악임에 틀림없다. 조선의 아악을 감상하고 난 다나베는 일본 정부에 아악의 보존은 물론, 악원의 처우며 시설 등을 강력하게 건의하였던 것이다. 더 이상 아악을 연주할 악사가 없게 되면서 일반인의 공모가 이루어지기 시작하여 1919년에는 제1기 아악생 9명을 공모, 교육하기 시작하였고, 1921년에는 제2기생 18명, 그 후 5년 주기로 아악생을 선발해 오다가 1940년에는 제6기 아악생 25명으로 확대되었다. 그리고는 광복이 되던 해, 제7기 아악생 25명을 선발하였으나 이들 모두는 광복으로 인해 자연 해산하게 된 것이다.