[우리문화신문=한성훈 기자] 국립중앙박물관(관장 배기동)은 소장 불교조각 조사 사업의 최신 성과를 담은 《국립중앙박물관 소장 불교조각 조사보고 3》을 펴냈다. 이 보고서에는 최근 활발히 진행되고 있는 건칠불상에 대한 학계의 최신 연구 동향에 발맞추어 국립중앙박물관이 소장한 두 점의 건칠(乾漆)*보살좌상을 비롯하여 모두 네 점에 대해, 2017년부터 2년 동안 실시한 조사 결과와 2012년부터 2018년까지 진행한 보존처리 내용을 담았다.

조사 장비로 밝혀진 건칠불 제작기법

이번 조사는 불상의 구조를 상세히 파악하고 제작 방법, 기술을 구명하고자, 국립중앙박물관의 보존과학 기자재로 컴퓨터 단층촬영(CT: Computed Tomography)을 문화재 조사 방법으로 새롭게 도입하였다. 컴퓨터 단층촬영을 실시 후 컴퓨터 화상분석 소프트웨어를 이용하여 3D, 좌우 종단면, 앞뒤 종단면을 상세하게 분석하여 삼차원으로 불상을 관찰할 수 있었다.

1) 내부 원형 단계의 높은 완성도

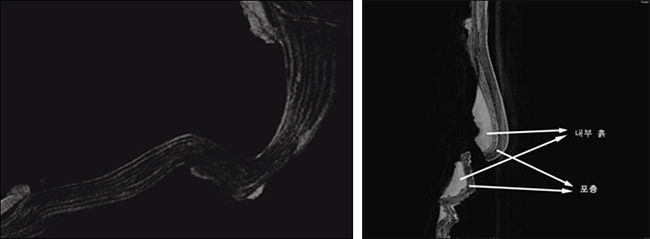

우리나라 전통 건칠불상은 표면에 건칠을 바르기 전 내부의 원형(原形) 소조상을 옷주름까지 거의 완전한 형상으로 만들고 그 위에 삼베와 칠을 바른 뒤 내부의 흙을 제거하여 완성하게 되는데, 이 때 몸 안에는 보조 지지대 등을 쓰지 않고 공간을 비웠다. 이번 단층촬영 조사 결과 이 방법이 뚜렷하게 확인되었다(붙임 사진1, 2). 나아가 표면에 있는 장신구와 영락, 끈 등만을 따로 만들어서 부착한 점과, 삼베와 옻칠의 양을 형태에 맞추어 섬세하게 조절한 점 등이 상세하게 파악되었다.

2) 눈동자 등의 세부처리 방법

대형 건칠보살좌상(붙임 사진1) 조사에서는 눈동자를 다른 재질인 석영으로 끼워 넣는 방식이나, 귀와 손 등을 별도의 나무로 만들어 못 대신 접착제를 사용하여 붙이는 등의 전통 방식을 확인하였다. 그러나 또 다른 건칠보살좌상(붙임 사진2)은 60cm 안팎으로 상의 크기가 작아서인지 눈동자를 채색으로 표현하거나 귀 등을 따로 만들지 않고 건칠로 만든 양상이 확인되었다. 이 내용은 사진, 실측도면, 컴퓨터 단층촬영(CT) 영상 등으로 보고서에 수록하였다.

2. 소조와 목조불의 CT 촬영 결과

소조보살입상(붙임 사진3)은 내부에 목심으로 3단의 목재를 사용하였고, 목재를 서로 견고히 연결하고 부재가 틈이 생기는 것을 보완하기 위해 못 66개가 곳곳에 쓰인 모습을 확인할 수 있었다. 세부 표현에서도 보살상 앞부분의 복잡한 옷주름은 목재로 조각을 하여 형태를 완성한 반면, 뒷면의 세부 옷주름은 점토를 두껍게 올려 성형한 제작기법을 확인할 수 있었다.

![소조보살입상, 높이 121.55cm, 조선 전기[참고(향우측) : 한 쌍의 협시보살로 추정되는 소조지장보살입상, 높이 115.87cm]](http://www.koya-culture.com/data/photos/20190310/art_1551664309966_c15b2d.jpg)

이밖에 목조석가불좌상(붙임 사진4)은 머리 종단면 영상을 보면 후두부를 자른 뒤 속을 어느 정도 파낸 것, 불상의 머리에 있는 두 개의 구슬장식(중앙계주髻珠와 정상계주頂上髻珠)은 별도로 붙인 것이 아니라 원목에서 계주 모양으로 조각한 것이 확인되었다. 나발은 별도의 물질로 빚어 접착 물질로 바르고 머리에 붙였다. 상의 내부도 직사각형으로 속을 파냈으며, 꺽쇠와 못을 사용하여 등을 막은 것이 확인되었다. 이밖에 머리와 몸의 빈 공간에 남아 있는 복장물(腹藏物)*의 존재도 CT를 사용하여 확인하고 조사할 수 있었다.

3. 전통 물감의 분석

불상의 얼굴에 채색된 물감 분석 결과도 이번 조사를 통해 데이터를 축적하였다. 이동형 엑스선형광분석기(XRF)를 사용하여 비파괴분석으로 소조보살입상의 도금층과 표면에 채색된 안료를 분석하였다(붙임 사진3). 불상의 눈썹, 수염 등에 칠한 녹색 안료는 구리가 주성분인 석록[石綠, CuCO3·Cu(OH)2]임이 밝혀졌다. 또한 입술에 칠한 붉은빛 물감은 진사辰砂/주朱(HgS)와 연단(鉛丹, Pb3O4)을 혼합하여 사용한 것으로 확인되었다. 이 성분들은 우리나라 미술품에서 고대로부터 사용하였던 대표 전통 물감이다. 이밖에도 직물ㆍ지류ㆍ목재의 분석 결과를 실었으며, 복장물에 대한 조사 내용도 보고서에 담았다.

4. 과학적 분석의 결과와 의의

현미경 조사로 건칠보살상의 칠포층(漆布層)을 확대 관찰하여 본 결과, 상 제작에 쓰인 옷감은 삼베로 확인되었고, 옻칠과 토회(土灰), 골회(骨灰)를 배합하여 바른 것을 볼 수 있었다.

![하체 중앙 종단면 사진[몸체 앞쪽(향우측)의 옷주름은 목심을 조각하여 형태를 만든 반면, 뒤쪽은 점토를 올려 모양을 만들었다] / 입술의 붉은빛 물감: 분석 결과, 진사/주와 연단을 섞어 쓴 것으로 밝혀졌다.](http://www.koya-culture.com/data/photos/20190310/art_15516643104575_5f6dca.jpg)

이번 조사에서는 서로 한 쌍을 이룬 보살상들의 짝도 확인할 수 있었다. 국립중앙박물관이 소장한 두 구의 소조보살입상이 본래 한 쌍의 협시보살상이었던 점을 컴퓨터 단층촬영을 통해 과학적으로 밝힐 수 있었다(붙임 사진3). 뿐만 아니라 “대고려, 그 찬란한 도전”(2018.12.4. ~ 2019.3.3.) 특별전에 출품된 국립중앙박물관 소장 건칠보살좌상(붙임 사진1)과 일본 도쿄 오쿠라슈코칸(大倉集古館) 소장의 건칠보살좌상도 본래 한 쌍으로 제작되었을 가능성이 더욱 높아졌다.

이번 조사에 도입된 컴퓨터 단층촬영 조사 결과로 최근 활발해진 중ㆍ근세 불상과 복장물에 대한 제작기법에 대한 이해의 폭이 높아졌으며, 향후 전시와 한국 불교조각 연구에 크게 기여할 것으로 기대된다. 이번에 펴낸 보고서는 국립중앙박물관 누리집(http://www.museum.go.kr)의 ‘학술→정기간행물→미술자료’에서 공개되어 누구나 열람할 수 있도록 하였다.

![복장물로 납입된 묘법연화경 권1[1633년 광주 증심사(證心寺) 간행 추정]](http://www.koya-culture.com/data/photos/20190310/art_15516643111892_385ee7.jpg)

* 건칠(乾漆) : 흙으로 만든 원형(原形) 위에 칠(漆)과 포(布)를 여러 겹 발라 형태를 완성한 후 내부의 흙을 제거하고, 표면에 가소성(可塑性) 있는 재료로 세부를 더해 완성하는 제작기법이다. 방충, 광택, 강도가 높아 예로부터 공예품이나 불상을 만드는 재료로 사용되었다.

* 복장(腹藏) : 불상에 생명력과 신성함을 부여하기 위해 상 안에 넣는 사리, 발원문(發願文), 경전, 직물, 곡물 등의 상징적인 물품 또는 그 행위를 말한다.

* 오쿠라슈코칸(大倉集古館, Okura Museum of Art) : 오쿠라 기하치로(大倉喜八郞; 1837~1928)가 1917년 도쿄에 개관한 일본 최초의 사립미술관