[우리문화신문=최우성 기자] 한국의 전통건축문화는 돌과 나무 그리고 흙으로 이루어져있다. 건축물의 주 재료는 건물의 구조적 형태를 이루는 나무이지만, 이와 더불어 돌과 흙을 보조재로 사용하였다. 돌은 흙과 직접 닿는 부분에 쓰여져 기둥인 나무가 흙과 직접 닿지 않도록 하여 기둥뿌리가 썩지 않게 하는 역할로 사용하였고, 흙은 물을 넣어 비벼서 방바닥을 채워, 바닥을 평평하게 하거나, 기둥의 나무와 나무사이를 칸으로 나누어 막아 외부와 구분하고, 방을 만드는데 사용하였다. 그런데 흙은 토기그릇을 만들 듯 일정한 모양으로 틀에 채워 다져 모양을 만들어 말린 뒤, 가마속에 넣어 고온의 불에 구워서 강도를 높여 기와를 만들었다. 이렇게 만든 기와는 돌처럼 굳어져 빗물이 지붕아래로 스며들지 않게 지붕 위에 겹쳐 이어서, 비바람이 들이쳐도 지붕 위에 떨어진 빗물은 집안으로 들어오지 않게 함으로써 나무로 된 건축물을 보호하였다. 지붕 위에 얹은 기와가 깨지면 그집은 곧 빗물에 나무가 썩어서 주저앉게 된다.

흙을 빚어 만든 기와는 1,100℃가 넘는 고온에 구워서 만든 것을 사용하는데 1,100℃이하의 온도로 기와를 구우면 기와가 물기를 흡수하게 되어 쉽게 깨짐으로 지붕을 보호하기 위한 재료로 사용할 수 없다. 그렇게 단단하게 만든 기와 중 지붕면에 쓰는 기와(암기와, 숫기와)와 지붕끝에 쓰는 기와(암막새, 숫막새)는 다르며 처마 끝에 놓는 막새기와는 특별히 문양을 넣어서 만들었다. 그 문양은 기와를 만든 시대마다 다양하게 변천하여 그 시대의 사람들의 마음씨를 짐작하는 문화성격을 나타내는 대표적인 작품이 되었다.

이처럼 처마 끝에 놓는 기와를 '막새기와'라고 하는데, '막새'란 기와의 끝을 막는다는 의미이며, '막새기와' 중 ''기와골의 등 위에 놓는 둥근 기와를 '숫막새기와'라 부르고, 기와골의 등과 등 사이인 기와 골의 아래에서 오목하게 받아주는 기와를 '암막새기와'라고 부른다. 암막새기와는 숫기와 등에 떨어진 물이 암기와로 겹쳐 이어져 만들어진 골짜기로 흘러내려 처마끝까지 흘러서 건물의 처마끝에 있는 목재서까래에 닿지 않고 땅바닥으로 떨어지게 함으로써 빗물로부터 목재가 완벽히 보호받을 수 있게 하는 것이 한옥의 기와지붕 구조이다. 이와같이 빗물로부터 건축물을 보호하는 중요한 건축자재 중 오늘은 숫기와의 형태적 변천과정을 시대별로 개략적으로 살펴본다.

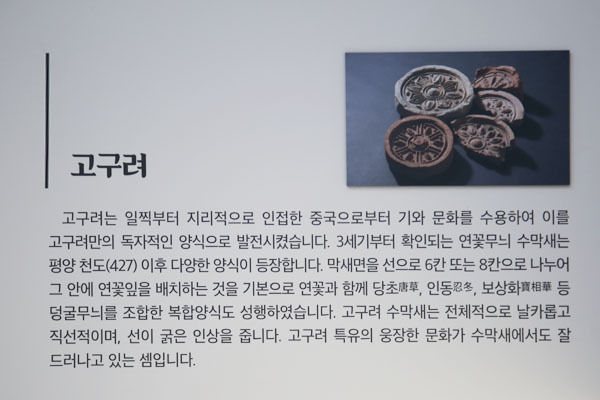

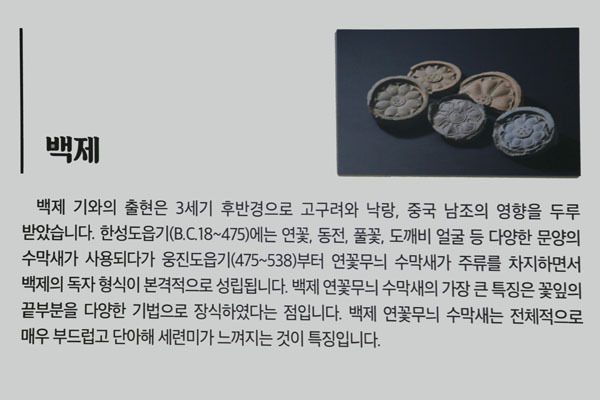

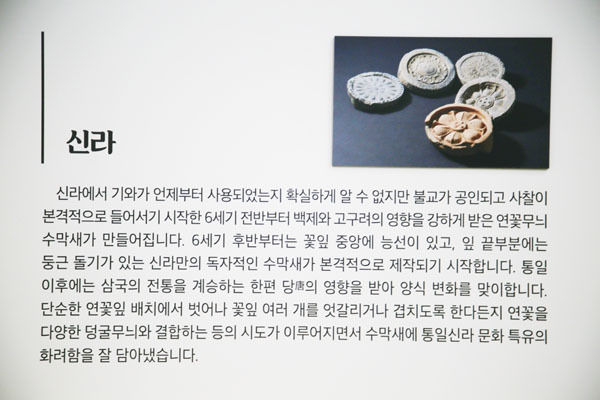

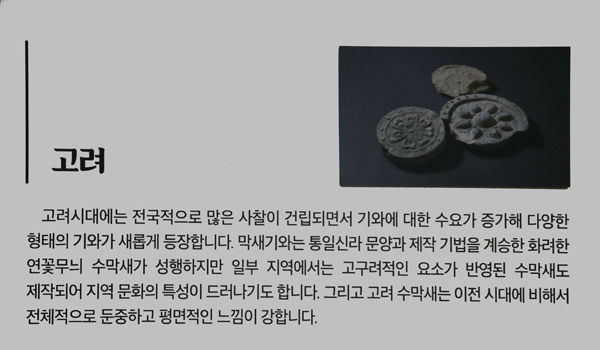

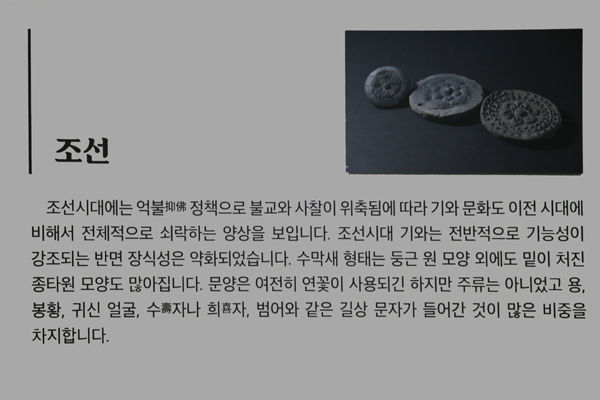

기와지붕의 끝을 마감하는 암기와에도 시대별, 지역별로 다양한 문양이나 글자가 새겨지며 새겨진 글자로 건물의 신축년대와 건물의 이름을 알게된다. 반면 숫기와는 삼국시대를 거쳐 고려시대까지는 글자는 별로 없고 주로 연꽃문양이 새겨지다가 조선시대에 들어서는 연꽃문양과 함께 다양한 문양들이 나타났다. 연꽃문양이 새겨진 이유는 그 모양이 가장 새기기에 좋기도 하였지만, 시대적 성격이 불교를 따르던 시대였기 때문이다. 그런데 주제는 연꽃이지만, 그 연꽃의 모양과 선의 성격이 각각의 시대별, 지역별 특색을 간직하고 있어 매우 재미있다.

오늘 보는 숫기와들은 삼국시대 각 지역별 건물터에서 발견된 기와들과 고려, 조선시대에 발굴된 건물터에서 나온 기와들로, 시대별 변해가는 기와의 모습을 볼 수 있다고 생각되어 올려본다. 아래 기와사진들은 서울 올림픽공원 한성백제박물관에서 전시중인 기와들을 촬영한 것들이다.

각각의 기와 설명은 박물관내 안내문을 그대로 따랐다.