[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수]

강의 동쪽 우리가 걷는 지역은 북쌍리이고 강의 서쪽은 후탄리이다. 북쌍리(北雙里)는 1914년 행정 구역 개편 때에 북상리(北上里), 북하리(北下里), 평동 일부를 병합하면서 북상, 북하의 이름을 따서 북쌍리라고 하였다.

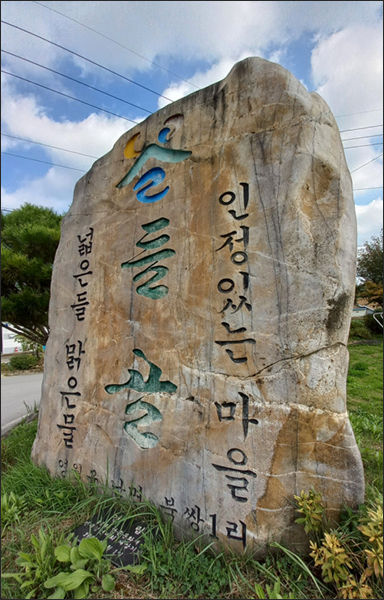

약 30분 정도 걸어 오후 1시 10분에 아담한 정자에 도착했다. 이 정자가 특이한 점은 반듯한 의자가 7개 놓여 있다는 것이다. 정자 앞에는 들골마을 표지석이 서 있다.

들골(坪洞)은 들녘이 넓은 골짜기여서 들골이라고 이름지었다. 신(辛)씨, 이(李)씨, 안(安)씨들의 집성촌으로 농사가 잘되는 부촌이라고 한다. 들골마을 표지석 뒷면에 마을의 유래에 대하여 다음과 같이 기록되어 있다.

“우리 마을(들골)의 형성 연대는 정확히 알 수 없으나 일찍(신석기시대)부터 농경을 하여 고려말 무렵에 촌락이 형성되어 약 15세기경 평동으로 집성촌이 이루어졌다. “여의도서” 편찬 당시 서면 북포리로 불리어 지었으며 이후 서면 북포리의 범위가 축소되면서 서면 평동지역이 커짐에 따라 북포리에서 새로운 리로 분화되었다. 우리 마을은 상평동과 하평동으로 분화되어 왔으며, 상평동은 “윗들골” 하평동은 “아랫들골”로 하였다. 일제 강점기시 행정구역 개편에 따라 북상, 북하, 평동 일부를 합하여 “북쌍리”라 하였다. 우리 마을은 서면에 포함되어 있었으나 1973년 7월1일 남면으로 편입되었다. 마을 앞으로 서강이 마을을 감싸고 흐르며 들판이 기름지고 농사가 잘되는 부촌으로서 인심 좋고 정이 넘치는 마을로 널리 알려져 있다.“

정자에서 조금 쉰 뒤에 다시 출발하였다. 강둑을 따라 시멘트 포장길이 나 있었다. 왼쪽에는 넓은 들이 펼쳐져 있다. 밭에서는 참깨, 배추, 고추, 사과 등이 추수를 기다리고 있다. 조금 내려가자 강 건너편에 석회암 절벽이 나타났다. 풍광이 아름다워 무슨 전설이라도 있을법한 그런 지형이었다.

조금 더 걸어가자 둑길은 더는 연결되지 않고 막다른 길이다. 여기까지가 12-1구간이다.

다음 구간은 강 건너편에서는 보이지만 길이 연결되지 않아서 차를 타고서 이동할 수밖에 없었다. 배가 있으면 좋으련만. 미리 가져다 놓은 홍 교수의 소렌토 차를 타고서 다음 구간으로 이동하였다.

오후 2시 30분에 서강민박집 앞을 출발하여 88번 도로를 따라 남쪽으로 걸어갔다. 우리가 걷는 길은 옛날에 단종이 유배 가면서 걸어갔던 바로 그 길이다. 우리가 보는 산과 강을 단종도 보면서 걸었을 것이다. 영월 곳곳에 단종과 얽힌 사연들이 남아 있다.

88번 도로와 강 사이에 논이 있다. 쌀을 벌써 수확했나 보다. 볏짚을 흰색 비닐로 감싼 커다란 짚단(일명 공룡알)이 보였다. 짚단을 판다는 현수막이 길가에 걸려있다. 이곳에서는 물을 대기가 쉽고 땅이 평평하여 논농사를 짓나 보다.

우리는 계속 걸어 주유소가 있는 북쌍삼거리에서 영월로를 만났다. 삼거리에서 좌회전하여 동쪽으로 걸어갔다. 영월로는 왕복 2차선에 불과한데도 트럭과 차가 많이 다녀서 시끄러웠다. 작은 고개를 하나 넘고, 길 따라 걷는데 갓길이 없다. 강 따라 걷는 편안한 길이 아니고 매우 위험하다. 조심조심하면서 걸었다. 주유소 앞에서 영월삼거리까지 2.2km나 되는 이 구간은 다시 걷고 싶지 않은 길이었다. 언덕을 내려가자 강 건너 문개실 마을로 가는 잠수교가 오른쪽에 보인다.

잠수교는 여름에 큰비가 내리면 잠기지만 평상시에는 차량이 통과할 수 있을 정도로 넓었다. 문개실 마을은 삼면이 강으로 둘러싸여 있고 남쪽은 검각산으로 이어진다. 이곳은 물이 넘나드는 큰 포구 곧 ‘개(浦)’가 있는 마을로 비가 갠 뒤에는 물안개가 피어나 마을 전체가 물 위에 뜬 것처럼 보였으므로 ‘부개실(浮浦洞)’이라 하였다. 그러다가 뒤에 부개실이 문개실로 지명이 변하였다.

문개실 마을 입구에 있는 작고 둥그런 봉우리가 옥녀봉이다. 산이 옥구슬처럼 동그란 모양을 하고 있어서 옥녀봉이라고 한다. 옥녀봉 입구에 잘 만든 표시판이 서 있다. 표시판에는 옥녀봉을 ‘그리운 정인(情人)을 닮은 봉우리’라고 표현하였다. 정인은 누구를 말할까? 여기를 지나던 단종이 부인 정순왕후를 생각하며 옥녀봉이라고 이름 붙였다는 전설이 내려온다. 그렇다면 정인은 정순왕후를 가리킬 것이다. 옥녀봉에서 내려다보면 서강의 물줄기가 뱀처럼 보인다고 해서 서강의 다른 이름이 사강(蛇江)이라고 한다.

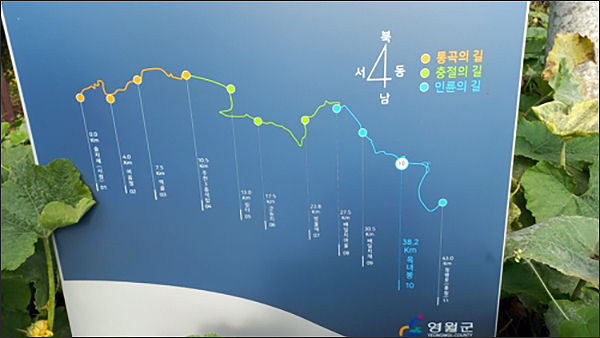

표시판 아래쪽에 3개의 길이 그려져 있다. 영월군에서는 주천면 솔치재 입구로부터 주천3층석탑을 거치고 배일치마을을 통과하여 청령포에 이르는 43km를 ‘단종대왕 유배길’이라는 이름을 붙여 2013년에 복원해 놓았다. 유배길은 비운의 임금 단종(1441~1457)이 세조에게 왕위를 빼앗기고 통곡하면서 걸어간 길이다.

《단종실록》에 따르면 지금부터 664년 전인 1457년 6월 22일 단종은 군졸 50명의 호위 속에 6월 22일 광나루의 화양정을 출발하여 유배지인 청령포에 6월 28일 도착하였다. 유배길에서 영월 구간 43km는 100리 길이니, 평창군에서 ‘효석문학 100리길’을 만든 것과 비슷하다고 볼 수 있다. 영월에서 복원한 단종대왕 유배길은 1구간 통곡의 길, 2구간 충절의 길, 3구간 인륜의 길로 나누어지는데 옥녀봉은 세 번째 구간인 인륜의 길 중간에 있다.

우리는 옥녀봉에 오르지는 않고 문곡교를 지나 영월삼거리에서 우회전하였다. 차 한 대가 겨우 지날 수 있는 좁은 길을 따라 조금 걸어가니 평창강이 나타난다. 소나무 몇 그루가 서있는 왼편 언덕에 3시 20분에 도착하였다. 우리는 소나무 그늘에 앉아서 내가 준비해 온 군고구마 간식을 먹으면서 잠깐 쉬었다. 대학 다닐 때의 사건들을 회상하며 이야기꽃을 피우는데, 년도를 계산해 보니 무려 50년 전의 이야기들이다. 아, 참으로 세월이 무상하기만 하다.

약 20분쯤 쉰 뒤 우리는 다시 강 따라서 길을 걸었다. 오른편으로는 평창강이 가까이에서 흐른다. 길은 시멘트 포장이 되어 있다. 길은 한적하고 풍광이 근사하다. 답사하기에 좋은 길이다. 그러나 시계를 뒤돌려 과거로 돌아가면 이 길은 선돌을 거쳐 청령포에 이르는 유배길이다. 그 옛날 단종에게 이 길은 한없이 고통스러운 길이었을 것이다.

이 구간의 평창강은 수량도 풍부하고 강폭도 넓어서 강 건너편 문개실 마을이 멀리 보인다. 강이 깊으면 강물은 느리게 흐르면서 소리가 나지 않는다. 그러나 강이 경사진 여울을 만나면 강물은 빠르게 흐르면서 물소리가 난다. ‘느리다’와 ‘빠르다’는 상대적인 표현이다. 거북이의 느린 걸음도 지렁이가 볼 때는 엄청나게 빠른 움직임이다.

느린 것과 빠른 것을 비교하려면 시간을 재는 시계가 필요하다. 그렇다면 시간이란 과연 무엇일까? 시간은 실제로 존재하는 것일까 아니면 실체가 없는 개념에 불과한 것일까? 시간이 단순히 개념이라면 공간도 개념일까? 이날 함께 걷고 있는 홍종배 교수는 전공이 물리학이다. 서울대에서 물리학을 가르친 홍 교수에게 평소에 궁금했던 시간과 공간의 관계에 관해 물어보았다. 그와 대화를 나누고 우주론에 관한 책을 읽은 것을 나름대로 정리하면 다음과 같다.

지구는 스스로 자전하면서 태양을 돌고 있다. 지구의 자전 속도는 1초에 430m이고 공전 속도는 1초에 30km이다. 이러한 속도는 시속 300km로 달리는 기차 KTX의 초속 83m, 그리고 시속 100km로 달리는 승용차의 속도인 초속 27m와 비교하면 무척이나 빠른 속도다. 그런데도 모든 운동은 상대적이어서 지구와 함께 산, 나무, 건물, 집이 같이 움직이므로 사람은 이처럼 빠른 속도를 느끼지 못할 뿐이다.

그렇다면 시간은 일정한 속도로 흘러갈까? 이 질문에 대한 대답은 오랫동안 물리학계에서 논란이 되었다. 같은 시간이라도 감각적으로 시간은 빠르게 또는 느리게 느껴진다. 만해 한용운의 <님의 침묵>이라는 시집에 이러한 구절이 나온다.

“당신이 계실 때에는 겨울밤이 짧더니,

당신이 가신 뒤에는 여름밤이 길어요.”

시간이 흘러가는 속도는 여름밤이나 겨울밤이나 똑같을 것이다. 그렇지만 사랑하는 사람과 함께 보낸 시간은 너무 빨리 지나가더라는 시인의 탄식은 연애를 한 번이라도 해본 사람은 공감할 것이다. 그런데 정말로 시간은 일정한 속도로 흘러갈까? 오랫동안 사람들은 시간이 일정한 속도로 흘러간다고 생각했다. 상식에 맞는 생각이다. 그러면 시간과 공간과의 관계는 어떻게 될까? 두 개의 개념은 서로 독립적인 개념일까?

(계속)