[우리문화신문=김선흥 작가]

김옥균은 1894년 3월 상하이에서 홍종우가 쏜 총탄에 쓰러졌다. 그 순간에도 그의 가슴 속에는 호방한 기백과 결기가 소용돌이치고 있었다. 상하이행을 앞두고 있을 때였다. 일본 청년 미야자키 토오텐(宮﨑滔天)이 김옥균에게 상하이행의 위함성을 걱정하면서 동행하겠다고 하자 김옥균은 이렇게 말한다.

“호랑이 소굴에 들어가지 않고서 호랑이 새끼를 잡을 수는 없다. 청나라 이홍장은 나를 속이려 할 것이지만 나 또한 놈을 속이려고 배를 탄다. 그를 만나 내가 곧바로 죽임을 당하든가 감금되어 버린다면 만사 끝나버리겠지만, 5분이라도 담화할 시간이 주어진다면… 여하튼 문제는 한 달 안에 결판날 것이다. … 이 이야기는 여기에서 끝내도록 하자. 오늘 밤 어찌 마시지 않을 수 있겠는가. “

이 글은 미야자키 토오텐의 자서전에 들어 있다고 한다.

김옥균은 이홍장과 담판하러 호랑이 굴로 향했다. 호랑이를 만나 무슨 이야기를 하려 했던 것일까? 아시아의 나아갈 바에 대한 자신의 구상, 이름하여 ‘삼화주의(三和主義)’였다. 조선ㆍ중국ㆍ일본의 세 나라가 구미열강의 식민제국주의로부터 자주독립을 지키고 발전하기 위하여 상호 연대협력 하자는 것이다. 그는 물론 죽음을 각오했다. 이홍장을 만나보기도 전에 죽음은 너무 빨리 왔다. 고국으로 압송된 그의 시신은 양화진에서 능지처참 되었다.

그는 1886년 6월부터 두 해 동안 일본 정부에 의해 오가사와라(小笠原) 섬에서 유배생활을 한 적이 있다. 오가사와라는 동경에서 남쪽으로 무려 1,000키로 미터 떨어져 있는 그야말로 절해고도이다. 영어권에서는 이 섬을 보닌제도(Bonin Islands)라 부르는데, 에도 시대에 ‘부닌시마/부닌지마’(일본어로 무인도라는 뜻)라고 부른 데서 유래되었다고 한다.

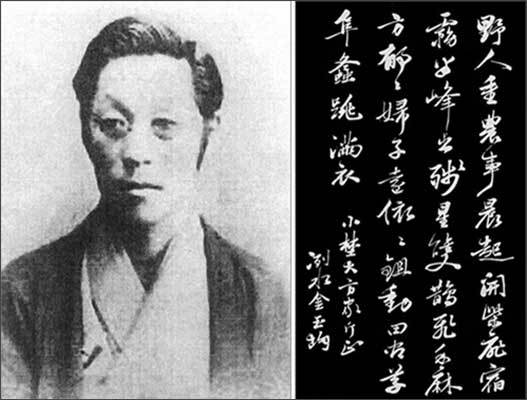

김옥균은 그 절해고도에서 육지의 벗들에게 편지를 띄운다.

“동경의 여러 벗에게 보낸다.

- 오가사와라에서 김옥균이

알리노니, 배에 올라 이별을 고하고 해운(海雲)을 바라보니 막막한 생각이 들더이다. 북쪽 땅의 날씨가 점점 차가와 지니 푸르고 평안한 이곳에까지 찬 기운이 서립니다. 모든 것이 길조는 아닌 셈이니, 기도를 올리고 게송(偈頌, 불교에서 붓다의 공덕이나 가르침을 찬탄하는 글- 옮긴이)을 읊어야겠습니다.

옥균이 배에 오른 후 23일 만에야 이 섬에 다다랐습니다. 항행하는 도중에 심한 풍랑으로 위험을 겪었습니다. 선객들은 사경을 헤맸습니다. 물살이 실로 극악합니다.

이곳의 토착민은 매일 바다에서 일을 하며 거북을 잡습니다. 어느 날 한 사람이 거북을 잡아 왔습니다. 크기가 둥근 반석만 합니다. 곱고 깨끗한 등껍질에 사람이 비춥니다. 그윽이 나를 바라보는 눈동자가 살려주기를 바라는 듯합니다. 옥균이는 몇 마디 말로서 그를 애도합니다. “거북아! 거북아! 너의 글(등껍질의 무늬/갑골문자를 뜻함-옮기이)이 상서로와 그를 본떴고, 너의 영험함이 미더워서 점을 쳤구나. 그 옛날에 어찌 너를 영험하고 신령스럽게 여기지 않았겠는가. 비록 이렇게 슬퍼하지만…누가 너를 굽는지도 말하지 못하는구나.”

- 9월 7일 김옥균 쓰다.”

상서롭고 영험한 거북을 구워 먹는 사람들은 누구일까? 김옥균은 알고 있으면서도 말하지 못하는 자신을 한탄하고 있다.

김옥균과 그가 주동한 갑신정변에 대한 논란이 분분하다. 비단 한 나라에 국한되지 않는다. 여러 나라 여러 사람들이 그에 대하여 갑론을박한다. 옛날에도 그랬고 지금도 그러하고 앞으로도 그럴 것이다.

청나라의 공식 역사서는 이렇게 기록했다.

“광서(光緖) 10년(조선 고종 21) 조선의 유신당이 난을 일으켰다. 조일 수호 통상조약을 체결한 이후 조선에 방정맞고 성미가 급하면서 일 벌이기를 좋아하는 무리들을 ‘유신당(維新黨)’이라 불렀다. 그들은 당시 정부인사들을 ‘수구당(守舊黨)’이라 지목하면서 서로의 사이가 물과 불같았다. 유신당의 우두머리인 김옥균ㆍ홍영식ㆍ박영효ㆍ서광범ㆍ서재필 등이 모의하여 집정자들을 죽이고 그 자리를 대신 차지하였다. 이 다섯 사람은 일찍이 일본에 유람하여 일본인과 가깝게 지냈는데…”

이에 못지않은 비아냥 가까운 논평을 우리는 국내 학자들에게서도 들을 수 있다.

“소수의 청년 관료가 단기적인 외국견문을 몇 차례 한 뒤 마치 최고의 정치가인 양 자부하면서 외세의 힘을 빌려 정변을 일으켜 우왕좌왕하다가 실패한 것을 위대한 혁명운동이었던 것처럼 평가하는 것은 과연 무슨 의미가 있을까?”(주진오, 2003).

한편, 김일성은 일찍이 1958년 3월 8일 ‘조선로동당중앙위원회 전원회의’ 석상에서 이렇게 발언했다.

“나는 력사가들에게 이런 문제를 제기합니다. 다른 나라에는 다 부르죠아 혁명운동이 있었는데 왜 우리나라의 력사에만 그것이 없었는가고. 중국에는 강유위나 량계초 같은 부르죠아 혁명가들이 있었는데 우리나라에 있다고 하면 김옥균을 들 수 있고, 그를 솜씨 빠른 사람들이 친일파로 규정해 놓았습니다. 김옥균이 친일파인가 아닌가에 대해서는 앞으로 더 연구해 보아야 할 문제입니다.

다 아는 바와 같이 일본은 동양에서 제일 먼저 자본주의적 발전의 길에 들어섰습니다. 김옥균은 자본주의 일본을 이용하여 우리나라를 개명시키려 했습니다. 훗날 우리나라가 일본의 침략을 받게 되니 결국 그는 친일파로 규정된 셈입니다. 이에 대해서는 하여간 토론해 볼 여지가 있습니다.”

나는 김일성의 관점이 앞의 주진오 관점보다 훨씬 타당하고 객관적이라 생각한다. 독자들은 어떤 생각인지. 김일성의 말이라고 무턱대고 고개를 흔들 필요도 없고 또 무턱대고 주억거릴 필요도 없을 것이다. 왜 자신의 뇌세포로 사고하지 않는가.

김옥균에 대한 서양인들의 평가도 있다. 다음에 잇는다.

민기원년 7월 17일 아침에 쓰다.