[한국문화신문 = 손현목 작가]

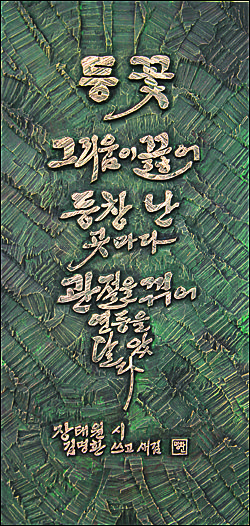

▲ <등꽃> 장태원의 시를 김명환이 새김

<작가 김명환의 말>

장태원 시인을 만난 것은 대학을 졸업하고 교직 5년차쯤 되었을 때 그가 우리 학교 영어교사로 부임해 오면서이다. 밝고 온화한 얼굴의 그에겐 따르는 학생이 많았는데 아마도 너그러운 그의 성품 덕인 것 같다.

그 때만 해도 주당 30시간 정도의 수업을 하고서 지친 몸인데도 시인은 주말이면 이곳 안동에서 시내버스와 직행버스를 번갈아 타고 1박2일 코스로 강릉을 수시로 드나들어 대체 무슨 일인가 하고 물었더니 강릉의 문화 창달을 위한 무크지 ‘여맥’의 편집 일로 바쁘다고 했다. 시인은 고등학교 시절부터 시 창작에 몰두했으며, 그 끈을 지금도 이어가고 있다. 교직은 물러났지만 시인은 은퇴가 없다.

시인으로 교사로 오랜 세월을 보낸 그 분의 시 ‘등꽃’은 어쩌면 그를 닮고 나를 닮고 우리를 닮았다. 세상이 광속으로 변해가고 있다. 문명의 발달로 모든 것이 편리해졌다. 옛날에는 영남에서 한양 까지 보름 동안을 걸어서 갔지만 이제는 한나절 길로 바뀌었다. 오랜 기다림을 필요로 하지 않는다. 기다림이 없으니 애틋함도 없고 그리움도 없다. 그러다 보니 소중함과 감사함도 없다.

몸이 편해진 만큼 정신세계는 황폐해졌다. 우리들의 마음 깊은 곳에 순수한 그리움의 등꽃 한두 송이쯤 달고 살면 좋지 않을까? 시 ‘등꽃’을 읽으며 아스라한 꿈과 그 꿈을 향해 다가가려는 노력 사이의 팽팽한 시간과 켜켜이 쌓이는 세월을 생각해 본다. 우리 모두 이런 가녀린 연등 하나쯤 가슴에 켜고 있지 않을까.

글을 짓는 것도, 글씨를 종이에 쓰는 것도, 글씨를 나무에 새기는 것도 모두 자기를 표현하려는 욕구에서 시작된다. 컴퓨터로 모든 문서를 작성하는 작금에는 손글씨를 잘 쓰는 사람이 드물다. 달리 말해 악필이 많다. 그런데, 컴퓨터로 찍어낸 글은 처음부터 끝까지 모두 똑같아 개성이 없으니 죽은 글씨이다. 표정이 없다.

글씨를 나무판에 새기면 일단 종이 위에 누워 있던 글씨가 나무 위에 서거나 나무속으로 파고들면서 입체감으로 인해 다른 모습, 다른 표정을 짓는다. 필자는 아무리 형편없는 손글씨라 하더라도 컴퓨터 글씨보다는 좋다는 좀 과격한 생각을 해본다. 한글 서예는 제대로 배운 적이 없으나 평소 손글씨 쓰는 필체로 시 ‘등꽃’을 쓰고 은행나무에 새겼다. 시인의 가슴에 품은 긴 그리움을 생각하면서...

※ ‘등꽃’을 쓴 시인 장태원과 새김질을 한 김명환은 안동 일직중학교에서 같이 교직 생활을 했으며, 현재는 두 분 다 명예퇴직을 해서 각자 창작 활동을 하고 있다.