[한국문화신문 = 이윤옥 기자] 이정(而丁)

선생께. 먼저 후학인 제가 아호(雅號)로 부름을 너그럽게 봐주셨으면 합니다.

이정 박헌영

제가 예산(禮山)에 올 때 떠올린 두 인물이 있습니다. 추사(秋史)와 매헌(梅軒). 한 분은 문화사적으로 또 다른 한 분은 한국독립운동사에 불멸(不滅)의 자취를 남긴 거인들이시죠. 그 땅에 선생도 계신다는 것을 알게 된 것은 의외였습니다. 얼마 전, 선생이 나고 자란 신양 옛 집터와 선생이 서당을 떠나 학업에 입문했던 대흥초등학교에 다녀왔습니다. 또한 선생이 어린 시절 소를 데리고 나가 놀던 신양천의 모습도 보고 왔고요.

▲ 이정 박헌영

흉악한 괴수(魁首)가 아닌 객관적 인물로서 처음 선생을 대할 수 있게 된 것은 대학에 들어와서 입니다. 지도교수께선 자신의 어린 시절 기억 속 선생은 ‘민족의 위대한 독립투사’였다고 하시더군요. 물론 선생에 대한 평가가 그 것이 전부는 아닙니다. 저와 함께 얘기를 나누던 친구에게선 이런 얘기도 나왔으니까요. “박헌영(朴憲永)의 신화는 중요하지 않다. 중요한 것은 그가 ‘미제의 간첩’이었다는 사실이다.” 북한에서 그런 평가를 받는 것을 알고 있었지만 남쪽에서도 그런 얘기가 나온다니 참으로 기구한 운명입니다. 남로당(南勞黨)의 수괴, 월북인사, 사회주의자, 전범(戰犯). 남쪽에서 부여된 선생에 대한 평가는 이미 차고 넘칠 정도인데 말입니다.

“인민의 고무래가 되어 인민의 아궁이를 꽉 막고 있는 세력의 잿더미를 긁어내겠다.”며 아호도 이정(而丁)으로 했던 선생의 모습은 남과 북 어디에서도 그 자취를 찾을 수 없습니다. 지난 2005년 8월 선생의 동료인 김단야(金丹冶), 김철수(金綴洙) 선생이 건국훈장을 받았고 2007년 8월에는 선생의 첫 번째 아내였던 주세죽(朱世竹) 선생도 건국훈장을 받았습니다. 또한 북한에서는 남부군 지도자 이현상(李鉉相)을 애국열사로 평가하고 조국통일상도 추서한 바 있습니다. 그런데도 선생은 남과 북 모두에서 여전히 금기의 인물로 남아 있습니다.

사람들은 이렇게 얘기합니다. “박헌영이 자라면서 공산주의 사상을 갖게 된 동기도 따지고 보면 천대받던 서자(庶子)라는 저항의식에서 싹텄을 것이다.” 하지만 그것이 선생을 폄하하는 근거가 될 순 없습니다. 오히려 부당한 현실에 안주하지 않고 자신과 역사를 위해 떨쳐 일어난 그 용기와 실천에 경의를 표할 일이니까요. 그래서였을까요. 어릴 적 선생에 대한 주변인의 기억은 ‘친구를 사귀고 활발하게 뛰어놀기 보다는 말수가 적고 책 읽기를 좋아했던 얌전한 학생’이더군요. 어쩌면 그것은 정치권력에 있어서 선생이 가진 근본적인 약점일지 모르겠습니다.

개인적인 소견을 말씀드린다면 저는 선생이 민족주의자였다는 사실을 의심하진 않습니다.

김일성(金日成)과 함께 스탈린(Joseph Stalin) 앞에서 본 면접에서 선생이 아닌 김일성이 선택 된 것도 그런 이유일 것입니다. 또한 선생은 진지했지만 노는 것에는 서툴렀다죠.

그래서 적잖은 사람들이 선생의 대중성에 의문을 가지게 됩니다. 사변적인 선생과 행동이 앞서는 김일성. 그것이 전부는 아니겠지만, 조선공산당의 영수인 선생을 일개 남로당의 당수로 만들어 버린 중요 요인은 아닐까요.

|

||

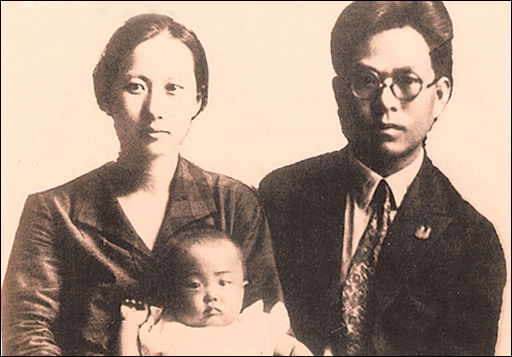

| ▲ 박헌영-주세죽 부부와 딸 박 비비안나 | ||

선생이 어린 시절 자전거 문제로 일제(日帝) 순사보조에게 뺨을 맞고 그 자의 사타구니를 잡아챘다는 기개는 분명 예사롭지 않습니다. 후일 일제의 가혹한 고문 앞에서도 동지와 조직을 끝까지 보호할 수 있었던 것은 더욱 그렇습니다. 분단모순만 아니라면 독립운동의 일환으로서 선생이 선택한 사회주의 노선이 이토록 폄하될 이유도 없었을 것입니다.

약자의 비극은 강자와의 투쟁에만 있는 것은 아닙니다. 어쩌면 보다 큰 비극은 서로 지켜줘야 할 약자 사이의 관계를 파괴하는 것에 있을지 모릅니다. 한국 독립운동사도 목표는 하나인데 거기에 이르는 방법론을 가지고 반목한 비극적인 모습이 보이기 때문입니다.

거기엔 선생도 예외가 아닙니다. 선생은 윤봉길(尹奉吉) 의사(義士) 의거에 대해 이런 평가를 내립니다. ‘민중의 계급적 각성과 연대가 뒷받침하지 않은 극소수에 의한 폭력행위’ 어쩌면 선생의 비극은 여기서부터 예견된 것인지 모릅니다. 그것은 마치 북한이 김일성 신화의 근간으로 얘기하는 보천보전투(普天堡戰鬪)에 대한 거울이미지를 보는 듯 하기 때문입니다.

보천보전투는 그것이 김일성에 대한 상징조작 대상이 된 순간 폄하(貶下)가 될 수밖에 없는 운명을 가지고 있습니다. 윤의사(尹義士) 의거에 대한 선생의 평가에 아쉬움을 가지는 것은 거기에 선생이 훗날 쓰게 될 멍에가 보이기 때문입니다. ‘종파분자’ 물론 그것은 북한에서 선생에게 뒤 짚어 씌운 것과는 조금 다른 의미에서입니다. 그리고 그것은 안타깝게도 선생만이 아닌 적잖은 선열들에게서 보게 되는 모습이기도 합니다.

선생이 나고 자란 신양과 윤봉길(尹奉吉) 의사(義士)의 고향 덕산은 같은 예산군에 자리하고 있습니다. 적어도 조국 독립을 위해 매진한 점에서 선생은 윤의사와 다르지 않을 것입니다. 하지만, 충의사(忠義祠)가 자리한 덕산과 선생의 고향인 신양의 기억은 너무도 다르기만 합니다. 윤의사가 존경(尊敬)과 흠모(欽慕)의 대상이라면 선생에 대한 기억은 금기(禁忌)와 호기심(好奇心) 그리고 연민(憐憫)에 가깝습니다. 이뿐이겠습니까. 모스크바에서 선생과 교류한 호치민(胡志明)은 어떻습니까. 제가 본 하노이의 호치민 묘소는 아침부터 베트남인들의 참배행렬로 장사진을 이루고 있었습니다. 이 모든 것이 원통하신가요. 불행히도 그 원인의 상당부분은 선생 책임입니다.

선생이 북한 법정에서 남긴 최후 진술을 살펴봤습니다.

“나는 남조선에 있을 때, 아니 그 훨씬 전부터 미국사람들과 교분이 있었다. 그 교분은 조국의 해방과 독립 통일을 위한 차원이지 결코 간첩행위가 아니다.(중략) 그대들 말대로 내가 미국의 스파이였다고 하자. 모든 것은 내가 주도했을 뿐 남로당 간부들은 전혀 책임이 없다. 그들은 모두 조국의 해방과 통일, 사회주의 혁명과업을 위해 밤낮으로 일해 온 정직한 애국자들이다. 나에게 떨어진 죄의 대가가 어떤 것이든 간에 달게 받겠으니 죄 없는 남로당 간부들을 용서해 달라. 거듭 부탁한다.” 유감스럽게도 선생이 지켜주고 싶었던 동지들의 미래는 없었습니다. 시인 임화(林和)도 그렇게 사려져 갔습니다.

마오쩌동(毛澤東)은 북한 대표단을 만난 자리에서 이렇게 얘기했다죠. “당신들은 남조선 인민의 지도자로 절대로 죽여서는 안 되는 박헌영도 죽였다. 당신들은 그가 미국의 간첩이라고 하는데 미국은 그가 간첩인지도 모르고 있다.”

때론 밖에서 보는 시각이 정확할 때가 있죠. 선생에 대한 평가도 그럴지 모르겠습니다. 1947년 미군정 보고서에는 이런 기록이 있다고 합니다. “사태를 그대로 방관할 경우 박헌영이 대통령에 당선될 것이다.” 어쩌면 거기엔 당시 조선 민중이 선생에게 기대한 시대정신이 담겨있었던 것은 아닐까요.

흔적조차 남아있지 않은 선생의 생가와 선생에 대한 글을 쓰는 저를 걱정하는 소리가 아직 선생에 대한 한국사회의 냉랭함에 변화가 없음을 얘기해주고 있습니다.

그럼에도, “부패한 사회의 가려운 곳을 긁어내겠다.”던 선생의 염원이 담긴 아호 이정(而丁)의 정신만은 결코 패배하지 않을 것입니다. 선생의 영면(永眠)을 기원합니다.

예산에서 장상록 올림

|

||

장 상 록

전주고등학교 63회(1986년)

전북대 정치외교학과 학사(1995년)

2004년 국회 인턴보좌관(장성원 의원실)

현재 칼럼니스트

(경향신문, 월간조선, 전북도민일보, 전민일보, 전북매일신문, 전주일보 등 현재는 전북도민일보와 전민일보에 고정필진으로 참여)