[우리문화신문=이윤옥기자] “저한테 얼마나 ‘살갑게’ 구는지 오랜만에 만난 것 같지가 않더라구요” “다른 사람한테 ‘암팡지다’라는 말을 들어야 할텐데 마음처럼 될지 모르겠네요” “부디 많은 사람들이 와서 앞으로 그 모임이 ‘옹골진’ 모임이 되길 바라봅니다” “큰 아이와 같이 지내는 아이 가운데 감푼아이가 하나 있습니다” 살갑다, 암팡지다, 옹골지다, 감풀다...와 같은 말들은 한자말에서 비롯된 말이 아니고 우리 겨레가 예전부터 써오던 말이다. 이러한 말을 가리켜 ‘토박이말’이라고 부른다. 듣기에도 살갑고 뜻이 오롯이 살아나는 토박이말은 그러나 일상에서 즐겨 쓰지 않는다. 《토박이말 맛보기 1》(누리다솜 만듦)는 이러한 사실을 안타까워하면서 오랫동안 학교 현장에서 어린이들에게 알기쉬운 우리 토박이말 보급에 앞장서고 있는 이창수 선생이 쓴 책이다. 《토박이말 맛보기 1》에는 이창수 선생이 현장에서 아이들을 가르치면서 이해하기 쉽고 편한 말글살이를 위해 얼마나 노력하고 있는가가 고스란히 들어있다. 이 책에는 거울지다, 게정거리다, 구순하다, 너울가지, 소담하다, 애면글면, 열없다, 입다짐, 적바림, 코숭이, 희나리 등 토박이말 100여개를 골라 뜻(의미)

[우리문화신문=이윤옥 기자] “얼마 전 가와사키 시에서 일어난 은둔형외톨이로 추정되는 50대 남자가 초등학생 등에게 칼을 휘둘러 20명의 사상자를 낸 사건이 있었습니다. 제 아들도 그런 끔찍한 짓을 저지를까봐 제가 아들을 죽였습니다.” 이는 지난 1일, 농림성 차관 출신인 구마자와 히데아키(熊沢英昭, 76살) 씨가 아들을 죽인 뒤 경찰에서 한 말이다. 올해 44살인 아들 에이치로(英一郎)는 중학생 무렵부터 은둔형외톨이 경향을 보이면서 부모에게 폭력을 휘두르기 시작했다고 한다. 줄곧 부모와 함께 살던 아들은 10년 전부터 부모와 떨어져 살다가 지난달 말 부모와 함께 살기를 원해 집에 돌아온 상황이었다. 그러나 집으로 돌아온 아들은 걸핏하면 부모에게 폭행을 가해 아버지 히데아키 씨는 온몸에 멍이 들었다고 했다. 사건 당일 아침에는 근처 초등학교에서 운동회가 있었는데 아들이 “시끄럽다. 모두 죽여버리겠다.”는 말을 하자 아들이 큰일을 낼지 모른다는 생각에서 그만 아들을 죽이고 만 것이다. 사건의 경위를 들어보면 동정심이 인다. 은둔형외톨이를 둔 부모의 심정이 오죽했으면 아들을 죽였을까 싶다. 은둔형외톨이를 일본말로는 히키코모리(引きこもり)라고 한다. 학교나

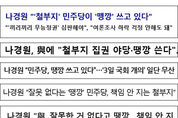

[우리문화신문=이윤옥 기자] 언론에 자주 등장하는 사람일수록 순화된 언어 태도가 절실히 요구된다. 특히 텔레비전을 통해 전달되는 거친 말들은 국민을 피곤하게 하고 자라나는 어린이들에게도 좋지 않은 영향을 끼친다는 점에서 더욱 그러하다. 31일 저녁, 한 텔레비전 뉴스를 보다가 깜짝 놀랐다. 나경원 자유한국당 원내대표가 "민주당은 패스트트랙 강행으로 국회를 파탄 내놓고는 아직도 '잘못한 것 없다'고 뗑깡(땡깡)을 쓰고 있다."는 말을 한 것이었다. 얼마 전에는 “빠루(쇠지렛대)”라는 일본말을 써서 구설수에 오르더니 이번에는 ‘뗑깡’이란 일본말로 시청자들을 발끈하게 만들었다. 뗑깡은 간질을 뜻하는 “전간(癲癇,てんかん, tenkan)”의 일본말이다. 아마도 나경원 자유한국당 대표는 ‘억지부리다’, ‘생떼부리다, .막무가내다.와 같은 말을 하려고 이 말을 쓴 것 같으나 공당의 대표가 할 말은 아니다. 뗑깡(전간)에 대해 1926년 11월 18일치 동아일보에서는 질알병(지랄병)이라고 쓰고 있다. 내용도 무시무시하다. 장단군에 사는 한 남자가 간질(지랄병)에 여자아이 국부(局部)가 좋다는 이야기를 듣고 이웃집 여자아이가 죽어 장사 지내자 몰래 무덤을 파내 국부

[우리문화신문=이윤옥 기자] 자주 꽃 핀 건 자주 감자 파보나 마나 자주 감자 하얀꽃 핀 건 하얀 감자 파보나 마나 하얀 감자 감자꽃 피는 계절엔 언제나 생각나는 권태응 시인의 '감자꽃'이다. 감자꽃 외에 동요 도토리들, 산샘물, 달팽이 등을 남긴 권태응(權泰應, 1918-1951) 시인은1935년경성제일고보 재학중최인형ㆍ염홍섭 등과 함께 항일비밀결사를 조직하여 민족차별과 노예교육에 반발하면서 항일학생운동단체로 키워나간 독립운동가이기도 하다. 권태응 선생은1937년 3월 4일 동교 졸업식 당일 친일적 발언을 일삼던 친일학생들을 구타하여 종로경찰서에 잡혀들어갔으며졸업 후 일본 와세다대학에 재학 중에도 항일비밀결사 활동을 지속하다 1939년치안유지법 위반으로 잡혀 징역을 살았다.( 2005년에 대통령표창 추서) 충북 충주시에서는 권태응 선생의 독립운동과 문학의 업적을 기리기 위해문학관을 건립한다. 52억원의 사업비를 들여 짓는 권태응 선생의 문학관은2023년까지 권 선생이 태어난 칠금동 생가터(3700㎡)에 문학관을 짓고생가(83.5㎡)도 복원하는 등 지상 1층 연면적 733.5㎡ 규모이다. 나라를 빼앗긴 상황에서도 어린이들의 티없는 세계

[우리문화신문=이윤옥 기자] 국가보훈처(처장 피우진)는 광복회, 독립기념관과 공동으로 한용운(1879.8.29.~1944.6.29.)선생을 2019년 6월의 독립운동가로 뽑았다. 선생은 1879년 8월 29일 충남 홍성군 결성면 성곡리에서 태어났다. 선생은 1913년 한국불교가 새로운 문명세계에 적응할 수 있는 개혁방안을 제시한 기념비적 책인 《조선불교유신론(朝鮮佛敎維新論)》을 펴냈으며, 그때부터 불교의 혁신 운동을 일으킨 주역이라는 정체성을 갖게 되었다. 1919년에는 종교계를 중심으로 추진된 전국적이며 거족적인 3·1만세운동 계획에 주도적으로 참여하였으며. 불교계에 「독립선언서」를 배포하고 탑골공원에서의 만세운동 및 전국적인 만세운동에 적극 동참하도록 권유하였다. 1919년 3월 1일 종로 태화관에 모인 민족대표들은 독립선언식을 가진 후 모두 일경에게 체포되었으며, 선생은 같은 해 7월 10일 옥중에서 「조선독립의 서」란 논설을 집필하여 명쾌한 논리로 조선독립의 정당성을 의연하게 강조하였다. 선생은 1921년 12월 21일 석방된 뒤에도 민족운동을 계속하여 갔다. 1922년부터 전국적으로 확산된 물산장려운동을 지원하고, 1923년에는 조선민립대학

[우리문화신문=이윤옥 기자] 어제(28일) 인천대학교 중국학술원에서는 215명의 ‘독립유공자 발굴 포상 신청’ 자료가 공개되어 언론과 관심 있는 사람들의 주목을 받았다. 3.1운동 100주년과 제9회 의병의날을 맞아 인천대학교(총장 조동성)에서는 215명의 독립유공자를 발굴하였으며 포상신청서를 국가보훈처 인천보훈지청에 30일 제출할 예정이다. 이번 독립유공자 포상 신청 작업은 인천대학교 중국학술원이 중심이 되어 이 작업을 추진했으며 실무 책임자는 사단법인 의병정신중앙회 의병연구소장으로 활동해온 이태룡 박사이다. 이 박사는 지금까지 1,500여명의 독립유공자를 발굴하여 포상신청을 한 바 있는 국내 의병연구의 대가이다. 이날 인천대학교 중국학술원에서 열린 ‘독립유공자 발굴 포상 신청’ 공개 자리에는 광복회, 순국선열유족회 관계자들과 독립운동가 후손들 그리고 인천대 총장을 비롯한 학생회 간부, 그리고 지역 신문과 방송 관계자 등 30여명이 참석하여 비상한 관심을 보였다. 자료 공개 자리에서 인천대학교 조동성 총장은 “최용규 전 국회의원이 인천대학교 법인 이사장으로 취임 이후 독립유공자 발굴에 박차를 가하게 되었다. 충분한 여건이 갖춰지지 않은 상태에서 짧은 기간

[우리문화신문=이윤옥 기자] “단청으로 채색된 이 건물은 원래 서울 조선왕궁에 있던 것으로 1924년(대정13년) 스기노 기세이 씨에 의해 이곳에 기증되었습니다. 가마쿠라 33관음 영장(靈場)의 23번째 절인 이곳에는 에도 후기 작품으로 추정되는 목조 관음보살입상이 안치되어 있습니다.” 이는 지난 20일(월), 가마쿠라 대불로 유명한 가마쿠라 고덕원(高德院)에 갔을 때 조선 궁궐이었던 관월당(觀月堂) 앞 표지판에 일본어로 적혀 있던 글이다. ‘한국 궁궐의 한 건물이었던 관월당을 이곳에 기증했다고?’ 곱씹을수록 불쾌하다. 무슨 물건도 아니고 궁궐 건물을 뜯어다가 생뚱맞게 멀고먼 일본땅 가마쿠라 절간 안쪽에 복원(?)해놓고 그 안에는 에도시대 불상을 안치했다니... “이 선생님이 가마쿠라에 오신다고 해서 저희가 이 자료를 찾아보았습니다. 이게 그 자료입니다.” 와타나베 다케지(渡邊武二)씨 부부가 내게 건넨 자료는 관월당 사진과 일본어로 된 관월당의 유래였다. 와타나베 다케지 씨는 처음 만나는 분이지만 그의 부인인 와타나베 야스코(渡邊泰子) 씨와는 오랜 인연이 있다. 야스코 씨는 도쿄 한 복판에서 현재 열리고 있는 ‘3.1독립운동 100년을 생각하며 – 동

[우리문화신문=이윤옥 기자] 어제(26일) 저녁 5시, 서울 한국문화의집(KOUS)에서 열린 공연은 ‘춤으로 피어나는 아이들’이라는 부제에 걸맞은 한 판 춤 공연이었다. ‘화동(花童)’이라는 제목으로 열린 이날 공연은 아프리카 짐바브웨 재너글 공연단, (사)정재연구회 화동정재예술단, 연희 컴퍼니 유희가 서로의 춤사위를 유감없이 보여준 무대였으며 한국문화재단 주최, 문화재청 후원으로 열렸다. 특히 24시간이나 비행기를 타고 머나먼 아프리카 짐바브웨에서 온 짐바브웨 어린이 공연단 ‘재너글 아트센터’ 소속 어린이들의 춤사위는 관객들의 어깨를 들썩이게 했다. 이날 짐바브웨 어린이들이 선보인 춤은 사냥을 나갈 때 사냥감이 많이 잡히도록 비는 뜻의 ‘치남베라’, 혼례나 축제 때 기쁨을 돋우는 춤으로 말(馬)의 움직임을 묘사한 ‘호소’, 그리고 싸움터로 나가는 전사들의 사기를 돋우고 서로 싸움 솜씨를 자랑하는 ‘므천고요’ 등이 선 보였다. 함께 공연한 (사)정재연구회 화동정재예술단은 향발무(작은 제금을 매듭으로 묶어 술을 아래로 늘어뜨리고 양손을 마주쳐 소리를 내며 추는 춤)와 부채입춤, 무고(큰 북을 가운데 두고 북을 치면서 추는 춤)를 선보였다. 아울러 연희

[우리문화신문=이윤옥 기자] 도쿄 우에노에 있는 우에노공원에는 도쿄국립박물관, 국립서양미술과, 국립과학박물관, 우에노동물원 등이 있을 뿐 아니라 근처에 우에노의 명물인 아메요코 시장 등이 있어 찾는 이들이 많다. 특히 봄철 벚꽃잔치 때는 인산인해를 이루는 곳이 우에노공원이기도 하다. 우에노공원은 1874년 명치정부 때 조성되었다. 공원 면적이 53만㎡(약 16만평)으로 넓기도 넓지만 공원을 끼고 있는 우에노역은 나리타공항에서 들어오는 관문이자 전국으로 달리는 신칸센 출발역이기도 함과 동시에 수많은 지역으로 이동이 가능한 거미줄 같은 철도망이 깔려있는 곳이기도 하다. 접근성이 좋다보니 주말이면 특히 시민들이 가족단위로 산책 나온 모습이 눈에 많이 띈다. 지난 19일 일요일 낮, 우에노공원을 찾았다. 사실 이날 도쿄국립박물관에서 열리고 있는 국보동사-공해와 불상만다라전(国宝東寺―空海と仏像曼荼羅)을 보러 갔으나 줄이 너무 길어 표기하고 공원을 산책하는 도중 지방도시의 관광페어전이 열리고 있어 들려 보았다. 에치고 나가오카・사도 광역관광페어(えちご長岡・佐渡広域観光フェア)전은 5월 18일과 19일 이틀 동안 열리는 행사로 각 지역의 특산물과 특산술, 음식 등이

[우리문화신문=이윤옥 기자] “서대문형무소 역사관, 제암리 교회, 천안 아우내 장터, 독립기념관, 수원박물관, 3.1독립선언 유적지 등등 이르는 곳마다 3.1독립운동의 역사가 살아있었습니다. 만나는 사람들마다 젊은이건 나이든 사람이건 일제국주의 침략시기에 대한 기억을 또렷이 하고 있었으며 우리들을 안내해준 분들 역시 3.1독립만세를 포함한 일제 침략에 대해 해박한 지식을 갖고 있는 것이 부러웠습니다. 3.1독립운동 100돌을 일본에 알리기 위해 한국을 방문한 뒤 ‘한국의 3.1독립운동 정신’을 어떻게 전할까하고 회원들이 많은 시간을 고민한 끝에 이번 전시를 열게 되었습니다.” 이는 현재 도쿄 고려박물관에서 열리고 있는 ‘3.1독립운동 100년을 생각하며 – 동아시아 평화와 우리들(3.1独立運動100年を考える–東アジアの平和と私たち)-’을 총 기획한 고려박물관 하라다 교코 (原田京子, 전 이사장) 씨의 말이다. 오로지 일본 시민들의 힘으로 ‘3.1독립운동 100주년 전시’를 어렵사리 마련한 도쿄 신오쿠보에 자리한 고려박물관을 어제 18일(토) 찾았다. 이번 전시를 위해 고려박물관의 하라다 쿄코 전 이사장을 비롯한 회원 14명은 지난해 6월 18일(월)부터