[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 작은 연못 - 김민기 깊은 산 오솔길 옆 자그마한 연못엔 지금은 더러운 물만 고이고 아무것도 살지 않지만 먼 옛날 이 연못엔 예쁜 붕어 두 마리 살고 있었다고 전해지지요. 깊은 산 작은 연못 어느 맑은 여름날 연못 속에 붕어 두 마리 서로 싸워 한 마리는 물위에 떠오르고 여린 살이 썩어 들어가 물도 따라 썩어 들어가 연못 속에선 아무것도 살 수 없게 되었죠 아침이슬, 상록수, 작은 연못, 내나라 내겨레, 공장의 불빛, 친구, 봉우리, 늙은 군인의 노래 등 수많은 명곡을 세상에 남긴 김민기는 지난 7월 21일 73살 삶을 내려놓고 영면에 들었다. 지난 4월 SBS스페셜 3부작 <학전 그리고 뒷것 김민기> 다큐를 보면서 존경의 마음을 금할 수 없었던 김민기가 세상을 뜬 것이다. 조승우, 설경구, 황정민 등 유명 영화배우와 김광석 같은 전설적인 가수를 키워낸 김민기는 대학로 학전을 운영하면서 늘 ‘뒷것’을 자처했다. 그는 연극계에 처음 계약서를 도입하고 수입을 공개한 다음 일일이 배우들과 제작진들에게 고마움을 담아 월급을 주었음은 물론 배고팠던 배우들의 밥을 꼭 챙겼다는데 배우들은 앞것, 자기는 앞것들의 뒤를

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 애련설(愛蓮說) - 주돈이 연꽃은 진흙에서도 더러움에 물들지 않고(愛蓮之出淤於泥而不染) 맑은 물에 씻기어도 요염하지 아니하니(濯淸漣而不妖) 속은 비었으되 겉은 곧으며, 덩굴은 뻗지 않고 가지를 치지 아니하니(中通外直不蔓不枝) 향기는 멀수록 더욱 맑으며 맑고 우뚝하게 서 있네(亭亭靜植) 이제 연꽃이 곳곳에 아름답게 피어 있다. 그런데 유학자나 문인들에 앞서 우리는 오히려 석가모니 부처님께서 연꽃의 의미를 먼저 가르쳐 주었다. 군자로서 이웃에 맑은 향기를 전해주는 것을 넘어서서, 사람들이 더럽다고 하는 진흙탕 속에 뿌리를 내리고 거기서 아름다운 꽃을 피운다는 점을 불경은 가르쳐 주는 것이다. 영산(靈山)에서 범왕(梵王, 불교 호법신의 하나)이 부처님께 설법을 청하며 연꽃을 바치자, 부처님께서 연꽃을 들어 대중들에게 보였고 대중들이 어리둥절할 때 제자 가섭이 그 뜻을 깨닫고 미소를 지었다는데 그것이 ‘염화시중’ 곧 ‘염화미소’라 하며 이후 연꽃은 불교의 상징이 되었다. 여기서 연꽃이 뿌리를 내리고 있는 진흙탕은 욕심과 음모, 번뇌와 괴로움으로 점철된 우리 사바세계를 뜻하고, 연꽃은 그런 유혹과 괴로움에 물들지 않고 마음

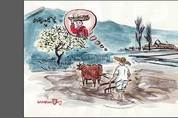

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 하지(夏至) - 신성호 뙤약볕이 작열하는 계절 여름이 응큼하게 다가왔다 땀은 절로 배어나고 온몸은 열기로 가득하다 봄을 맞나 싶더니 여름이 멋모르고 달려왔다 그 속에 하지란 절기가 버티고 여름을 알리고 서 있다 겨울의 긴긴밤이 여름의 짧은 밤이 서로를 의식하고 주야를 밀고 당기는 것이 세상 이치에 다 이르니 사계의 돌아감이 자연의 순리로다 어제는 24절기 가운데 열째인 하지(夏至)였다. 조선 헌종 때 정학유(丁學游)가 지은 <농가월령가(農家月令歌)> 가운데 5월령에 보면 “모찌기는 자네 하소 모심기는 내가 함세 / 들깨 모 담뱃 모는 머슴아이 맡아 내고 / 가지 모 고추 모는 아기 딸이 하려니와”라는 구절이 있어 이 무렵이 농촌에서는 눈코 뜰 새 없이 바쁜 때임을 말해 주고 있다. 그런데 하지는 양기가 가장 성한 날이면서 이때부터 서서히 음기가 고개를 들기 시작하는 날이다. 동지에 음기가 가장 높은 점이면서 서서히 양의 기운이 싹트는 시작점인 것과 같은 이치다. 사람의 삶도 하지와 동지의 음양처럼 비슷한 면이 있다. 삶이 팍팍하여 죽을 것 같지만 어쩌면 이때가 다시 행복한 삶으로 들어가는 시작점인지도 모

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 초여름[初夏] - 곽예(郭預) 天枝紅卷綠初均(천지홍권록초균) 가지마다 꽃이 지자 신록이 한창인데 試指靑梅感物新(시지청매감물신) 푸른 매실 맛을 보니 감흥이 새로워 困睡只應消晝永(곤수지응소주영) 긴 낮을 보내기는 곤한 잠이 제일인데 不堪黃鳥喚人頻(불감황조환인빈) 꾀꼬리가 수시로 날 찾으니 어찌하리오 평상(平床)은 솔바람을 맞으며, 책을 읽고 바둑을 둘 때 또는 낮잠을 잘 때 쓰는 것으로 대청이나 누(樓)마루에 놓여 있었다. 기다란 각목(角木)이 일정 간격으로 벌어져 있어 통풍이 잘되므로 여름철에 제격인데 두 짝이 쌍으로 된 평상은 올라서는 곳에 난간이 없는 것이 보통이다. 조선 전기 방랑의 천재 시인이면서 생육신의 한 사람이었던 김시습(金時習, 1435~1493)은 산중에 열 가지 경치를 말했는데, 그 가운데는 평상 위에서 글 읽는 것도 들어 있다. 조선 후기 선비 화가 윤두서(尹斗緖)가 그린〈수하오수도(樹下午睡圖)〉에는 여름철 시원한 나무 그늘에 평상을 놓고 낮잠을 즐기는 사람이 보인다. 또 단원 김홍도(金弘道, 1745~1806?)가 그린 〈삼공불환도(三公不換圖)〉에도 사랑채 대청마루에 평상을 놓고, 그 위에 누

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 정오의 꽃 - 오시영 동자승이 부처님 귀에 대고 물었다 왜 항시 웃으세요 부처님이 대답했다 네가 내 귀를 간지럽히니 웃지 어렸을 적부터 종교에 뜻을 두는 아이는 예나 지금이나 드물어서, 동자승은 보통 자기 뜻과는 상관없이 되기도 한다. 곧, 부모에게 버림받거나 전쟁이나 돌림병 때문에 부모를 잃고 죽어가는 아이들을 스님이 거두어 동자승으로 키우는 경우도 많다. 전 근대 때도 고아원이 있었기는 했지만, 아이들을 무제한 보육할 여건이 안 되기에 동자승이 되는 경우도 흔했다. 과거 중세 유럽에서 갈 곳 없는 아이들이 수도원에 들어가 자라다가 수도자가 되는 것과 비슷한 경우다. 요즘은 부처님오신날 행사를 앞두고 일반 어린이들이 짧게는 며칠에서 길게는 1주일 정도 삭발하고 단기출가 체험을 해보는 사례로 동자승이 돼보기도 한다. 지난 2022년에는 어린이들에 희망과 용기를 선사했다는 어린이 영화 ‘액션동자’가 개봉되기도 했다. <불교신문> 2023년 5월 11일 자에는 “‘머리 깎으니까 어떠냐?’는 총무원장 스님 질문에 한 동자승이 ‘땀이 안 나서 좋다’고 해서 좌중에 폭소가 터지기도 했다.”라는 기사가 뜬 적이 있

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 봄날은 간다 - 김윤아 눈을 감으면 문득 그리운 날의 기억 아직까지도 마음이 저려 오는 건 그건 아마 사람도 피고 지는 꽃처럼 아름다워서 슬프기 때문일 거야, 아마도. 봄날은 가네 무심히도 꽃잎은 지네 바람에 머물 수 없던 아름다운 사람들 가만히 눈감으면 잡힐 것 같은 아련히 마음 아픈 추억 같은 것들 유지태ㆍ이영애 주연, 허진호 감독의 영화 <봄날은 간다>가 지난 2001년 개봉됐었다. 현실에는 없을 것 같은 순박하기 짝이 없는 남자주인공의 순애보 같은 사랑 이야기. 이 영화가 개봉된 뒤 ‘라면 먹고 갈래요?’, ‘사랑이 어떻게 변하니?’라는 대사가 유행어로 등극하기도 했었다. 영화가 펼쳐지는 내내 깔끔한 카메라 기법으로 사랑의 상처와 치유에 대한 담론을 끄집어내는 데에 성공하였다는 평가받았다. 이 영화에 삽입된 김윤아의 <봄날은 간다> 노래는 남에게 곡을 주는 것도 받는 것도 손에 꼽힐 만큼 적은 자작가수 김윤아가 남의 노래를 받아서 부른 정말 흔치 않은 경우였다. 일본 마츠토야 유미가 작곡했고, 김윤아가 작사한 노래로 여기서 김윤아는 담담하게 하지만, 애절하게 노래를 부르고 있다. “눈을

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 소만(小滿) - 나희덕 이만하면 세상을 채울만하다 싶은 꼭 그런 때가 초록에게는 있다 조금 빈 것도 같게 조금 넘을 것도 같게 초록이 찰랑찰랑 차오르고 나면 내 마음의 그늘도 꼭 이만하게 드리워지는 때 초록의 물비늘이 마지막으로 빛나는 때 소만(小滿) 지나 넘치는 것은 어둠뿐이라는 듯 이제 무성해지는 일밖에 남지 않았다는 듯 나무는 그늘로만 이야기하고 그 어둔 말 아래 맥문동이 보랏빛 꽃을 피우고 소만(小滿) 지나면 들리는 소리 초록이 물비린내 풍기며 중얼거리는 소리 누가 내 발등을 덮어다오 이 부끄러운 발동을 좀 덮어다오 모레, 5월 20일은 24절기 가운데 여덟째 ‘소만(小滿)’으로 이 무렵에 햇볕이 풍부하고 만물이 점차 자라 온 세상이 가득 찬[滿]다는 뜻이 들어 있다. 또 이때는 이른 모내기를 하며, 여러 가지 밭작물을 심는다. 소만에는 씀바귀 잎을 뜯어 나물해 먹고, 죽순을 따다 고추장이나 양념에 살짝 찍어 먹는 것도 별미다. 이제부터 본격적인 여름에 접어드는데 들판에는 밀과 보리가 익고, 슬슬 모내기 준비를 한다. 또 이 무렵 산에서는 뻐꾸기가 울어대며, 아카시아와 찔레꽃 향기는 바람을 타고 우리의 코끝

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 친정 가는 길 - 김경숙 보물을 찾으러 가는 기분이 이런 것일까 마음은 벌써 우슬재를 넘어 친정집 대문을 들어서고 있다 눈앞에 전개되는 정겨운 오월의 풍경 어줍은 표현으로 감당하기 벅차다 오전 11시 휴대폰이 울린다 오메 어디쯤 오고 있냐 머나먼 길 힘들 텐데 어버이날 안 오면 어쩐다고 일부러 시간 내서 온다냐 나야 딸들 오니께 좋기는 하다마는 어쩌든지 운전 조심하고 천천히 오니라 오후 12시 30분 전화를 받으신다 어디냐 겁나 시장하것다 니그들 오면 같이 묵을라고 밥 안 묵고 기다리고 있다 읍내 장날 가서 좋아한 것 사다 국도 끓이고 낙지 초무침하고 게장도 만들어 놓고 맛나게 점심 준비해 놨응께 조심해서 오니라 오냐 오냐 뚜 뚜 뚜...... 동네 어귀 노송 한 그루, 버팀목에 의지한 채 흔들리며 서 있다 고향 들녘 보리밭, 눈 안에 잠긴다. 조선시대는 “처가와 변소는 멀어야 좋다.”라는 속담이 있듯이 사돈 사이 왕래가 거의 없었다. 그뿐만 아니라 그때는 여성 특히 며느리의 나들이는 생각조차 하기 힘든 일이었다. 특히 예전 전통사회에서는 집안일은 물론 농사까지 함께 해야 했기에 며느리들이 며칠씩 집을 비우며 친정

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 이팝나무 - 양광모 어머니, 밥은 잘 드시는지요 그곳의 식사 물리시거든 잠시라도 한 번만 다녀가 주세요 한솥 가득 흰쌀밥 지었는데 식기 전에 먹어라, 말해주시던 그 목소리 들리질 않아 올해도 이팝나무 아래 허기가 집니다 아무래도 저 꽃잎이 당신 얼굴만 같아 올해도 이팝나무 아래 그리움이 됩니다 내일은 24절기 가운데 일곱째 입하(立夏)다. 입하는 '여름(夏)에 든다(入)'라는 뜻으로 푸르름이 온통 뫼(산)와 가람(강)을 뒤덮어 여름이 다가옴을 알리는 절기다. 입하 때 산과 들에 가보면 하얗고 탐스러운 이팝나무꽃을 본다. 요즘은 도심의 가로수로도 인기를 끌고 있다. 이팝나무란 이름은 입하 무렵 꽃이 피기 때문에 ‘입하목(立夏木)’이라 부른 데서 유래했다고 한다. 또 이밥은 하얀 쌀밥을 뜻하는데 조선을 개국한 이성계가 '정전제(井田制)'를 시행하여 일반 백성들도 쌀밥을 먹게 되었고, 그래서 백성들이 이 쌀밥을 '이성계가 준 밥'이란 뜻으로 '이밥'이라 불렀는데 이것이 변하여 이팝나무가 되었다는 얘기도 있다. 실제 흐드러진 이팝나무꽃을 보면 마치 쌀밥(이밥)을 고봉으로 담아 놓은 것 같은 모양으로 보이기도 한다. 예전

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 완 성 - 나태주 집에 밥이 있어도 나는 아내 없으면 밥 안 먹는 사람 내가 데려다 주지 않으면 아내는 서울 딸네 집에도 못 가는 사람 우리는 이렇게 함께 살면서 반편이 인간으로 완성되고 말았다 국립중앙박물관에 가면 절제와 담백함으로 빚어내 순백의 빛깔과 둥근 조형미가 아름다운 조선백자 달항아리가 있다. 그런데 이렇게 큰 항아리를 한 번에 굽에서부터 몸체, 어깨, 아가리까지 물레로 성형하기는 매우 어렵기 때문에 윗부분과 아랫부분을 따로 만들어 붙였다. 이렇게 붙이면 붙인 부분이 굽는 과정에서 갈라지거나 틀어지는 경우가 많아서 완전한 원형을 이루기가 어렵다. 따라서 달항아리는 살짝 이지러져 비대칭의 대칭을 이루며, 여러 각도에서 다양한 모습을 보여준다. 원형이라고 모두 같은 대칭의 원형이 아니다. 국립중앙박물관 김현정 학예사는 “이러한 형태는 고요하기만 한 듯한 달항아리에 미세한 움직임과 변화를 불러일으킨다. 마치 실제 달과 같이 둥글고 자연스럽고 또 넉넉한 느낌을 준다. 분명 담박한 선으로 표현된 부정형의 정형을 보여주는 달항아리의 형태는 어디에도 없는 조선만의 형태다.”라고 말한다. 실로 조형미의 극치라는 평가를