[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 세상에서 가장 따뜻했던 저녁 - 복효근 어둠이 한기처럼 스며들고 배 속에 붕어 새끼 두어 마리 요동을 칠 때 학교 앞 버스 정류장을 지나는데 먼저 와 기다리던 선재가 내가 멘 책가방 지퍼가 열렸다며 닫아 주었다 아무도 없는 썰렁한 내 방까지 붕어빵 냄새가 따라왔다. 학교에서 받은 우유 꺼내려 가방을 여는데 아직 온기가 식지 않은 종이봉투에 붕어가 다섯 마리 내 열여섯 세상에 가장 따뜻했던 저녁 ▲ 다섯 마리의 붕어빵, 가장 따뜻했던 저녁을 만들어줬다. (출처, 크라우드픽) 우리 겨레는 더불어 사는 일에 익숙했다. 전해오는 얘기로는 예부터 가난한 사람이 양식이 떨어지면 새벽에 부잣집 문 앞을 말끔히 쓸었다. 그러면 그 집 안주인이 아침에 일어나서 하인에게 “뉘 집 빗질 자국인가?”하고 물었다. 그런 다음 말없이 양식으로 쓸 쌀이나 보리를 보내줬다고 한다. 그런가 하면 보릿고개에 양식이 떨어진 집의 아낙들은 산나물을 뜯어다가 잘 사는 집의 마당에 무작정 부려놓았다. 그러면 그 부잣집 안주인은 그에 대한 보답으로 곡식이나 소금ㆍ된장 따위를 이들에게 주었다. 물론 부잣집에서 마당을 쓸라고 한 적도 없고, 산나물을 캐오라고

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 이상하다 - 허홍구 마주 앉으면 싸우는 놈들 있다. 눈살 찌푸리게 하고 짜증 나게 한다. 더럽고 험한 말 하는 입에는 악취가 풍기지만 저들만 모른다. 거짓말 같은 참말도 있다고 하더라만 참말 같은 거짓말도 있다고 하더라! 누구의 입에는 오리발이 붙었다 하더라 곳곳에 땅이 흔들리는 지진이 일어나고 산불이 나고, 산이 무너지고 이상하다. 세계 곳곳에 기후도 이상해져 간다. 사람도 세상도 점점 더 이상해져 간다. 부모가 자식을 죽이는 세상이고 자식은 또 부모를 죽이는 미친 세상이다 무엇이 우리를 미치게 하는가? 무슨 까닭일까? 그냥 있을 건가? 물속을 헤엄치면서 사는 오리발에 있는 물갈퀴가 뭍에 사는 닭에게는 있을 턱이 없다. 그런데 우리 옛 속담에 "닭 잡아먹고 오리발 내민다"라는 것이 전한다. 닭을 잡아먹고는 '내가 먹은 건 닭이 아니라 오리다.'라고 뻔뻔하게 시치미를 떼며 오리발을 증거랍시고 보이는 것에 빗댄 표현이다. 특히 정치판에서 정당이나 정당 내 파벌의 우두머리가 소속 국회의원과 주요 당직자들에게 명절이나 선거철 등에 비공식적으로 또는 정기적이나 부정기적으로 주던 음성적 활동자금도 오리발이라고 했다. 판공비

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 도깨비와 함께 막거리를 - 함민영 꿈에서 도깨비가 나랑 씨름하자고 하네 아홉 번 지고 할머니가 일러준 게 생각나서 열 번째 왼발로 감아 넘기니 넘어갔네. 그 도깨비 막걸리를 좋아하고, 메밀묵과 수수팥떡도 좋아한다네 자신에게 해를 끼치지 않으면 절대 해코지하지 않으며 도깨비는 오히려 사람에게 신통력을 부려 도와준다네 그런데 문득 내 앞에 도깨비가 나타나 함께 막걸리를 마셨으면 좋겠네. 열대야에 잠 못 드는 한여름이다. 이때쯤이면 어릴 적 긴긴 여름밤에 모깃불 놓고, 옥수수를 쪄먹으며 옛날이야기, 도깨비 이야기 따위를 듣던 일들이 생각난다. 그때 들었던 도깨비는 '키가 팔대장 같은 넘', '커다란 엄두리 총각', '다리 밑에서 패랭이 쓴 놈', '장승만한 놈'이라고 했다. 도깨비는 먹고 마시며, 춤추고 노래 부르는 것을 좋아한다고 전한다. 심술을 부리기도 하는 데 힘이 장사며, 신통력을 가지고 있어 사람을 부자로 만들어주거나 망하게 하기도 한단다. 이렇게 신통력을 가졌음에도 우직하고 소박하여 인간의 꾀에 넘어가는 바보 같은 면도 있다. 또 사람의 간교함에 복수를 하기도 하지만 되레 잘되게 도와주는 엉뚱한 결과를 가져오

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 이 열 치 열 - 곽병희 덥다고 나무 그늘에 숨었지 에어컨 이글루 속으로 선풍기 부채 속으로 피신하였지 하지만 용감하게도 땡볕의 여름을 혼자 대적하는 이 있어 이글거리는 정열로 스스로 불타오르는 이 있어 저 공사장에 흠뻑 젖는 등짝들같이 저 사무실에 바삐 전화 받는 손들같이 그 가로수의 백일홍들 있어 여름강을 건네주는 나룻배 있어 요즈음 우리는 ‘폭염주의보’와 ‘폭염경보’를 알리는 기상청의 재난문자를 받는 날이 많아진다. 여기서 하루 가장 높은 기온이 33도 이상인 때가 이틀 이상 이어지면 ‘폭염주의보’를, 35도 이상인 때가 이틀 이상 이어지면 ‘폭염경보’를 보낸다. 지금처럼 불볕더위가 한창일 때는 복중(伏中)으로 중복이 지나고 말복이 눈앞에 다가온 때다. 그런데 최남선의 《조선상식》에는 이 복날을 '서기제복(暑氣制伏)'이라고 풀이하고 있다. ‘서기제복’에서 '복(伏)'은 꺾는다는 뜻으로 복날은 더위에 굴복하는 것이 아니라 더위를 꺾는 날이라고 보는 것이다. 에어컨은 물론 옷을 훌렁훌렁 벗어젖힐 수도 없었던 조선시대에는 ‘복달임’ 곧 이열치열로 더위를 꺾으려 했다. 특히 이 무렵 이열치열 음식으로 ‘용봉탕’이란

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 달 팽 이 - 이시향 남의 말 듣는 게 좋아 달팽이는 느릿느릿 걷습니다. 남의 말에 귀를 기울이다 보니 달팽이는 귀가 몸보다 커다랗게 되었습니다. 남이 한 말을 한 마디도 놓치지 않으려고 달팽이관 안에 작아진 몸을 집어넣은 달팽이가 느릿느릿 걷습니다. 국립생태원은 멸종위기종복원센터 연구시설에서 인공증식한 멸종위기 야생생물 II급 참달팽이 20마리를 지난해(2022년) 7월 8일 오전 전남 신안군 홍도 원서식지에 방사했다. 멸종위기종복원센터는 2018년 홍도에서 참달팽이 5마리를 도입하여 국내에서 처음으로 기초생활사를 규명했으며, 2020년 12마리를 인공증식 하는 데 성공했다. 2년 뒤인 현재 참달팽이 수는 모두 65마리로 늘어났다. 2005년 멸종위기 야생생물 Ⅱ급으로 지정된 참달팽이는 다도해해상 국립공원에 속한 홍도 마을 인근에서 주로 발견되는 고유종이다. 이 가운데 개체밀도가 가장 높은 주요 서식처에서도 100 평방미터 당 5마리 정도만 발견될 만큼 개체군의 수가 매우 적다. 시민단체 가운데는 방송인 김민자 씨가 회장으로 있는 ‘(사)사랑의달팽이’라는 단체도 있다. 사랑의달팽이는 청각장애인에게 인공달팽이관 수

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 그 늘 - 노원호 그늘이 있어 참 좋다. 땀 흘리며 걷다가 잠깐 쉬어갈 수 있는 곳 내 가슴 어딘 가에도 잠깐 머무를 수 있는 그늘이 있었으면 좋겠다. 그늘은 그늘진 곳이 아니라 마음을 앉힐 수 있는 시원한 마음자리다. ‘그늘’을 사전에서 찾아보면 “ 불투명한 물체에 가려 빛이 닿지 않는 상태. 또는 그 자리”가 기본적인 말 풀이지만, 그 밖에도 “상황을 가리어 드러나는 것을 방해하는 영향력”, “근심이나 불행으로 어두워진 마음. 또는 그 마음이 드러난 표정”, “겉으로 드러나지 않는 이면(裏面)의 상황이나 처지. 불우하거나 부정적인 환경이나 상황”처럼 어두운 면을 주로 말하고 있다. 하지만, “의지할 만한 사람의 보호나 혜택”이라고 풀어놓은 것을 보면 늘 한 면만을 바라볼 필요는 없다. 지금은 한창 더울 때지만, 예전 농민들은 이때도 피사리와 김매기에 땀으로 온몸이 파죽이 되었다. 그때 솔개그늘은 농부들에게 참 고마운 존재였다. 솔개그늘이란 날아가는 솔개가 드리운 그늘만큼 작은 그늘을 말한다. 뙤약볕에서 논바닥을 헤매며 김을 매는 농부들에겐 비록 작은 솔개그늘이지만 여간 고마운 게 아니다. 거기에 실바람 한 오라

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 엇그제 빚은 술이 얼마나 익었는가. (술잔을) 잡거니 권하거니 실컷 기울이니 마음에 맺힌 시름이 조금이나마 덜어진다. 거문고 줄을 엊어 풍입송을 타자꾸나. 손님인지 주인인지 다 잊어버렸도다 선비들은 거문고와 함께 한 삶이었다. 선비들은 아름다운 자연의 품속에서 시(詩)ㆍ서(書)ㆍ금(琴, 거문고)ㆍ주(酒)로 노니는 것을 풍류라 하여 삶의 중요한 영역으로 삼았다. 고악보 《양금신보》에는 “금자악지통야 고군자소당어야(琴者樂之統也 故君子所當御也)”라 하는 글귀가 있는데 “거문고는 음악을 통솔하는 악기이므로 군자가 마땅히 거느리어 바른길로 나가게 하라.”라는 뜻이다. 이 말은 거문고를 ‘백악지장(百樂之長)’이라고 하여 가장 귀하고 중요한 악기로 여기는 것과 같은 내용이다. 실제 전통사회에서는 피리나 젓대(대금)를 하는 잽이들이 전문음악인이고, 거문고를 하는 풍류객들은 아마추어 음악인이었는데도 풍류를 할 때는 거문고를 하는 선비가 이끌곤 했다. 거문고라는 악기가 합주를 이끌어 가도록 음악이 되어있었기 때문이다. “달 아래에서 거문고를 타기는 근심을 잊을까 함이려니 춤곡조가 끝나기 전에 눈물이 앞을 가려서 밤은 바다가 되고 거

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 취우(驟雨, 소나기) - 추사 김정희 樹樹薰風葉欲齊(수수훈풍엽욕제) 나무 사이에 더운 바람 불어 잎들이 나란한데 正濃黑雨數峯西(정농흑우수봉서) 몇몇 봉우리 서쪽에 비 품은 구름 새까맣네 小蛙一種靑於艾(소와일종청어애) 쑥빛보다 더 파란 한 마리 청개구리 跳上蕉梢效鵲啼(도상초초효작제) 파초 잎에 뛰어올라 까치 울음 흉내 내네 추사 김정희가 쓴 글 가운데는 한여름 소나기가 내린 정경을 노래한 <취우(驟雨)>란 제목의 한시도 있다. ‘취우(驟雨)’는 소나기를 말하는데 요즘처럼 한여름을 불볕더위가 극성을 부릴 때 사람들이 기다린다. 지루하게 오래 내려 기청제를 지내야 하는 장맛비와는 달리 후두둑 내리기 시작하여 시원하게 쏟아붓고는 저 멀리 예쁜 무지개를 하늘에 걸어 놓고 언제 그랬냐는 듯 사그라진다. <취우>를 읽으면 멀리 산봉우리 서쪽에는 비를 품은 새까만 구름이 몰려오는데, 파란 한 마리 청개구리가 파초 잎에 뛰어올라 까치 울음 흉내 내고 있다고 노래한다. 시는 이렇게 시각(視覺)과 청각(聽覺)이 멋진 조화를 이루고 있어 1930년대 모더니즘 계열의 대표적인 시인으로 평가되는 김광균의 “와사등”을

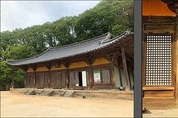

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 배흘림기둥에 기대어 - 이정환 배흘림기둥 끌어안고 가만 울어나 보렴 참으로 눈물 날 일 하고 많은 이 세상에 참으로 눈물날 일이지 저물녘 서녘 하늘 이곳까지 와서 그대 껴안고 울다니 소백 연봉이 하냥 저물고 있어서 그런가 마침내 뜬돌돼버린 붉은바람 탓인가 경북 영주시에 있는 <부석사>, 그곳에는 아미타여래 불상을 모신 부석사의 중심 건물 무량수전이 있다. 그런데 무량수전보다 더 유명세를 타는 것은 무량수전을 받치고 있는 ‘배흘림기둥’이다. ‘배흘림기둥’은 단면이 원형인 원기둥 가운데 허리부분의 지름을 가장 크게 하고 기둥머리와 기둥뿌리로 갈수록 지름 크기를 줄인 항아리 모양의 기둥을 말한다. 이에 견주어 기둥 윗부분보다 아랫부분의 지름을 크게 한 기둥은 민흘림기둥이다. “나는 무량수전 배흘림기둥에 기대서서 사무치는 그리움으로 이 아름다움의 뜻을 몇 번이고 자문자답했다.” 이 글은 미술사학자 최순우 선생이 그의 책 《무량수전 배흘림기둥에 기대서서》에 쓴 것으로 배흘림기둥을 참으로 아름답게 소개했다. 이 덕분에 배흘림기둥은 널리 알려지게 됐다. 배흘림기둥은 부석사 무량수전말고도 강진 무위사 극락전, 구례 화

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 장 미 꽃 - 서윤덕 태양보다 더 밝다 초록을 더 초록으로 빛내주는 장미 맑은날도 흐린날도 변함없이 초록과 어울려 예쁜 색과 고운 향을 선물한다. 나는 장미꽃같은 사람이 좋다. 우리나라의 현대 장미는 20세기 초에 일본을 거쳐 유입된 데다가, 서양권에서는 고대 그리스ㆍ고대 로마 시대부터 장미 얘기가 나오고, 르네상스 시대에 걸쳐 주로 유럽 남부에서 많이 재배되었기에 ‘장미’ 하면 우리 꽃이 아니라 유럽의 꽃으로 생각하기 쉽다. 하지만 장미의 원산지는 아시아다. 아시아에서 유럽으로 건너간 꽃이라고 한다. 따라서 우리 옛 문헌에는 장미가 종종 등장한다. 특히 《고려사》에는 〈한림별곡〉의 일부 기록을 소개한 내용 가운데 ‘황색 장미, 자색 장미’라는 대목이 나와 있다. 또 15세기 원예실용서 강희안의 《양화소록(養花小錄)》에는 사계화(四季花)란 이름으로 장미 키우는 법을 소개하고 있다. 그뿐만 아니라 《중종실록》 36권, 중종 14년(1519년) 9월 18일 기록에는 “인가(人家)의 장미꽃이 초여름처럼 만발했으며”라는 내용이 보일 정도다. 따라서 우리나라도 예부터 장미는 자주 볼 수 있는 꽃이었다. 참고로 장미과 장