[우리문화신문=최우성 기자] 안산은 서울에서 멀지 않은 경기도 남쪽도시로 현재 인구 70여만명이다. 안산(安山)이란 평야가 넓어 사람이 편안하게 살수 있는 좋은 땅이라는 뜻에서 붙여진 이름으로 옛부터 살기 좋은 고장이었다. 그런 안산에는 조선말 실학의 선구자로 성호 이익선생(《성호사설》 지음)이 있었고, 조선 후기 정조시절 활약했던 풍속화가로 이름높은 단원 김홍도가 있었으며, 일제강점기 어려운 시절 농촌계몽가로 짧은 생을 살고간 독립운동가 최용신 등이 있다. 심훈이 지은 상록수란 소설은 최용신을 주인공으로 한 소설이다. 안산시는 시 인구가 늘어남에 따라 단원구와 상록구로 나뉘게 되었는데, 단원구는 김홍도를 상록구는 독립운동가 최용신을 기념하기 위하여 붙여진 이름이다. 안산은 1970년대 한국이 공업화를 하면서 반월공단이 들어서면서 공업지대가 형성되었고, 그 이후 인구가 급속팽창하는 가운데 외국인 근로자들이 모여들어 한국에서 외국인이 가장 많이 사는 도시가 되었다. 안산에는 시흥시 오이도에서 대부도까지 시화방조제가 설치되어 매우 넓은 인공 호수가 생겨났는데, 바닷물이 들어오지 않자 주변에서 배출한 생활폐수가 모여들어 한때 호수의 물이 썪어 환경오염이 심각하여지

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 임금이 말하기를, "승지가 술을 즐기므로 원례(院隷, 조선시대, 승정원에 딸려 있던 하인)도 취하여 액속(掖屬, 궁중의 궂은일을 맡아하던 사람)에게 모욕을 주기까지 하는데, 나라의 기강과 관계가 되므로 엄히 처리하지 않을 수 없다." 하고, 이에 더욱 행실이 나빠 뉘우침이 없는 사람은 볼기를 치고고 유배(流配)하였다. (가운데 줄임) 이후 형조(刑曹)로 하여금 술을 많이 빚은 자에게 볼기를 치고, 또 주등(酒燈, 술집임을 알리려고 문간에 다는 등) 키는 것을 금하였으나, 끝내 금할 수가 없었다.“ 위는 《영조실록》 114권, 영조 46년(1770년) 1월 26일 자 기록입니다. 조선시대에는 금주령을 내리고 술을 마시지 못하게 하는 왕명을 내리곤 하였지만 희생당하는 건 양반이 아닌 일반 백성이었습니다. 입에 풀칠도 제대로 못 하는 백성은 술을 빚어 팔았다고 잡혀가고, 몰래 술 마셨다고 잡혀가지만 금주령이 내려진 대낮에도 양반들은 거리낌 없이 술을 마셨다고 합니다. 특히 이름을 날렸던 조선의 많은 유명 화가가 술에 취해야만 그림을 그렸다고 합니다. 외눈의 자화상을 그린 호생관 최북은 눈밭에서 술에 취해 얼어 죽었다고

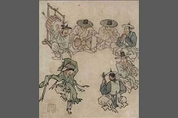

[우리문화신문=한성훈 기자] 국립중앙박물관(관장 김재홍)은 서화실 8월 전시 교체에서 조선시대 그림과 글씨 30건 50점을 새로 전시한다. 조선 후기 대표적인 두 화가 김홍도(金弘道, 1745~1806 이후)와 이인문(李寅文, 1745~1824 이후)의 대표작을 감상할 수 있다. 또한, 지난 6월 세상을 뜬 고 손창근 선생 기증 조선시대 회화 여섯 점이 함께 전시되어 선생의 숭고한 문화재 사랑을 다시 한번 되새겨 볼 수 있다. 김홍도가 34살 때 그린 <서원아집도>, 문인 예술가들이 꿈꾸었던 모임 그림 김홍도가 1784년에 그린 <서원아집도>(도1)는 북송 신종(神宗, 재위 1067~1085)의 부마 왕선(王詵, 1036-1104)이 소식(蘇軾, 1036~1101)을 비롯한 문인묵객 15명을 초청한 모임을 그린 그림이다. ‘서원아집’은 빼어난 문인들이 한자리에 어울린 기념비적인 모임으로 후대에도 오랫동안 글과 그림의 주제로 사랑받았다. 김홍도는 북송의 화가 미불(米芾, 1051-1107)이 쓴 「서원아집도기(西園雅集圖記)」의 내용을 충실하게 재현하였다. 조화로운 구도, 개성이 뚜렷한 인물, 변화가 넘치는 필선 등 김홍도의 뛰어난 기량이

[우리문화신문=한성훈 기자] 한 명의 선비가 공손하게 서 있습니다. 형형한 눈빛과 당당한 표정이 시선을 끕니다. 머리에는 조선시대 선비들이 평소 집안에서 즐겨 쓴 동파관을 썼습니다. 조선의 선비를 머릿속에 그릴 때마다 이 초상화를 떠올리게 됩니다. 문학과 예술을 즐긴 선비, 서직수 무엇보다 눈이 인상적입니다. 눈의 윤곽에 고동색 선을 덧그려 그윽한 깊이감을 주었으며 눈동자 주위에는 주황색을 넣어 눈빛이 생생합니다. 입고 있는 크림색 도포가 풍성합니다. 소매의 통은 아주 넓고 길이는 손을 완전히 덮을 정도로 깁니다. 지체 높은 양반들의 도포일수록 이처럼 넉넉한 품세를 갖췄습니다. 동정 없이 폭이 넓은 목의 깃, 얌전하게 묶은 가슴의 세조대, 부드러우면서도 형체감을 잘 드러내는 옷의 윤곽선과 주름들, 발목까지 내려오는 전체 옷 길이, 이 모든 것들이 선비의 점잖은 풍모와 잘 어울립니다. 도포 자락 아래로 하얀 버선발을 드러낸 채 고운 돗자리 위에 올라서 있습니다. 눈길이 비켜가기 쉬운 발, 그 하얀 색채가 눈부십니다. 조선의 초상화 가운데 이처럼 신발을 벗고 있는 예는 드뭅니다. 인물이 내뿜는 기백이 화면의 주조를 형성하는 가운데 동파관과 세조대가 이루는 검정의

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 기와이기, 주막, 새참, 무동, 씨름, 쟁기질, 서당, 대장간, 점보기, 윷놀이, 그림 감상, 타작, 편자 박기, 활쏘기, 담배 썰기, 자리 짜기, 신행, 행상, 나룻배, 우물가, 길쌈, 고기잡이, 노상풍정(路上風情), 장터길, 빨래터. 조선시대의 대표적인 화가 단원 김홍도(1745~ ?)가 그린 《단원풍속도첩》 속 스물다섯 점의 그림들입니다. 이 그림들은 조선시대에 만들어진 이미지 가운데서 우리에게 가장 친숙한 것 가운데 하나로 꼽을 수 있는 것으로, 서민들의 노동, 놀이, 남녀 사이에 오고 가는 은근한 감정 등 삶의 여러 모습들이 그려져 있습니다. 조금 더 상세하게 보자면, 그림의 소재는 농업, 상업, 어업 등 일상에서의 노동부터 노동 뒤의 휴식, 서민들의 놀이와 선비들의 고상한 취미생활까지, 그 주인공은 젖먹이 아기부터 노인까지, 서민부터 양반까지입니다. 그려진 소재와 대상이 다채롭고 생생하여 조선시대의 한 때, 어떤 곳에 다녀온 기분인데, 이렇게 다양한 삶의 모습을 하나의 화첩에 모아 그린 예는 풍속화가 유행했던 조선 후기에서도 많지 않습니다. 스케치풍의 그림 : 최소화된 묘사와 채색 가로, 세로 30여 센