[우리문화신문=김선흥 작가] 우리나라는 검버섯과 곰팡이가 핀 늙은 나라일까? 아니면 초롱초롱한 눈망울, 뜨거운 갈망을 지닌 젊은 나라일까? 길거리에 나가 보면 서로 대적하는 두 물결이 부딪친다. 혼탁한 격류가 소용돌이친다. 같고도 다르고 다르고도 같은 100여 년 전의 시공간을 불러내 보자. “대한제국 소년들이여 너희는 배우고 또 배워 문명한 사람으로 거듭나야 한다. 그리하려면 너희의 심장에는 용맹한 기상이 용솟음쳐야 하고, 너희의 머릿속에는 모험 정신이 가득해야 한다. 문명이라는 거센 파도를 헤치고 진군하라, 대한의 소년들이여!” - 이도영, 《대한민보》, 1910.2.27 “우리 한국은 4천여 년 늙은 나라로 정치도 늙고 인민도 늙어서, 이웃집 아이들이 그 주인이 늙고 기력이 없음을 업신여겨 서까래도 빼어가고, 결국에는 그 이웃집 건장한 소년이 그 집 주인의 수족을 묶는 한편 작은 방에 거처케 하니 어찌 가엽지 않으리오. 젊은 사람은 항상 장래를 생각하고, 옛날을 생각하는 사람은 보수에 힘쓰며, 장래를 생각하는 사람은 진보에 힘쓰는 것이 자연의 이치라. 동포들은 진보에 힘써서 우리나라를 소년국으로 만들지니라." - 《대한매일신보》, 1910년 7월 1일

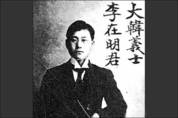

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 114년 전 오늘(1910년 9월 30일)은 이완용을 처단한 이재명 의사가 사형집행으로 순국한 날입니다. 일제의 침략 괴수들보다 같은 겨레로서 왜적에게 나라를 파는데 앞장섰던 매국노들을 먼저 처단하는 것이 나라를 지키는 지름길이라 생각한 이재명 의사는 이완용을 비롯한 을사오적신을 죽이기로 작정했습니다. 이 의사는 이 오적신들이 명동성당에서 벨기에 황제 추도식에 참석한다는 소식을 듣고 1909년 12월 22일 낮 11시 30분 무렵 성당 문밖에서 군밤장수로 변장하고 기다리다가 매국노 이완용이 인력거를 타고 앞으로 지나갈 때 칼을 들고 이완용에게 달려들었습니다. 이재명 의사는 이완용의 허리를 찌르고 이완용을 타고 앉아 어깨 등을 사정없이 찔렀지요. 그의 거사로 인력거 주변은 유혈이 낭자하였고 목적을 달성하였다고 판단한 그는 ‘대한독립만세’를 외치다가 일경들에게 붙잡혔습니다. 그런데 칼에 맞아 중상을 입었던 매국노 이완용은 불행히도 목숨을 건져 매국조약에 도장을 찍었지요. 이재명 의사는 1910년 봄 공판장에서 태연하고도 엄숙한 어조로 역적 이완용의 죄목을 통렬히 꾸짖고 나라를 위하여 그를 처단하였음을 역설하였으며, 일

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 이재명 의사는 일제의 침략 괴수들보다 같은 겨레로서 왜적에게 나라를 파는데 앞장섰던 매국노들을 먼저 처단하는 것이 나라를 지키는 지름길이라 생각하고 이완용을 비롯한 을사오적신을 죽이기로 작정하였습니다. 이재명 의사는 이완용을 비롯한 역적들이 명동성당에서 벨기에 황제의 추도식에 참석한다는 소식을 접하고 114년 전 오늘(1909년 12월 22일) 낮 11시 30분경 성당 문밖에서 군밤장수로 변장하고 기다리다가 매국노 이완용이 거만한 모습으로 인력거를 타고 앞으로 지나갈 때 비수를 들고 이완용에게 달려들었습니다. 이재명 의사는 이완용의 허리를 찌르고 이완용을 타고 앉아 어깨 등을 사정없이 찔렀지요. 그의 거사로 인력거 주변은 유혈이 낭자하였고 목적을 달성하였다고 판단한 그는 ‘대한독립만세’를 외치다가 일경들에게 붙잡혔습니다. 그런데 칼에 맞아 중상을 입었던 매국노 이완용은 불행히도 목숨을 건져 매국조약에 도장을 찍었지요. 이재명 의사는 1910년 봄 공판장에서 태연하고도 엄숙한 어조로 역적 이완용의 죄목을 통렬히 꾸짖고 나라를 위하여 그를 처단하였음을 역설하였으며, 일본인 재판장의 공모 여부에 대한 심문에 이천만 조선

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 106년 전(1916년) 오늘은 소설가 이인직(李人稙, 1862∼1916)이 죽은 날입니다. 우리는 학창시절 이인직이 《혈(血)의 누(淚, 1906)》, 《귀(鬼)의 성(聲, 1908)》, 《치악산(雉岳山, 1908)》, 《은세계(銀世界, 1913)》 따위 신소설을 쓴 작가라는 말을 배웠습니다. 특히, 《혈(血)의 누(淚)》는 첫 장편소설로서 본격적인 신소설의 효시에 해당하는 작품이라고 배워 모르는 사람이 없을 정도입니다. 그러나 이윤옥 시인의 시집 《사쿠라 불나방(도서출판 얼레빗, 2011》에 따르면 《혈(血)의 누(淚)》 작가 이인직이 일본 유학시절 스승인 미도리 교수에게 찾아가서 일본과 조선의 병합을 부추겼습니다. 또 이인직은 한말 을사5적신의 한 사람이며 일본에 나라를 팔아먹어 최악의 매국노로 불리는 친일파 이완용의 비서로 실질적인 을사늑약의 막후 조정자 역할을 한 사람입니다. 그는 또 “저는 이 수상(이완용을 말함)을 만나서 빨리 거취의 각오를 결정하시도록 근고(謹告, 삼가 아룀) 해보았습니다. 2천만 조선 사람과 함께 쓰러질 것인가, 6천만 일본 사람과 함께 나아갈 것인가 이 두 길밖에 따로 수상의 취할