[우리문화신문=서한범 명예교수] 지난주에는 백영춘의 절규,“하늘이 내 눈은 가져가도 소리는 못 가져가요.”라는 제목의 글, 즉 그가 지켜오고 있는 재담소리의 열정을 이야기 하였다.

장대장타령은 부모의 재산을 물려받아 흥청망청 즐기다가 몽땅 날려 버린 장대장이란 사람의 이야기이지만, 무당(巫堂)이었던 그의 아내와 점쟁이 허봉사의 이야기가 익살스럽다는 이야기, 일제강점기 때는 박춘재였으나 지금은 백영춘의 전매특허처럼 되어 버렸다는 이야기, 그러나 백영춘은 당뇨의 합병증으로 시각장애 1급 판정을 받았고, 수술을 한다면 약간의 시력 회복이 가능하나 6개월간은 일체의 소리나 공연을 해서는 안 된다는 조건이 있었는데, 그는 이를 거부하였고, 그 후, 신부전증으로 주 3회 혈액투석을 받고 있다는 이야기를 했다.

“극의 완성도를 높이려면 진짜 봉사가 그 역을 맡아서 해야 하는 법”이라며 자신이 잃어가고 있는 시력을 크게 개의치 않고 있다는 이야기, 여류명창 최영숙이 백영춘을 모시기로 마음먹고 선생님의 눈이 되고 사지가 되어 평생토록 그분을 보필하며 살겠다는 결심 아래 부부의 인연을 맺게 되었다는 이야기, 어느 때이고 일어나면 그 때가 아침이고 그때부터 소리를 하게 되는데 그에게 소리는 밥만큼 훌륭한 영양분이었다는 이야기도 했다.

“의사들은 소리를 하면 죽는다고 하는데, 실제로 소리를 한 뒤 혈당과 혈압은 오히려 떨어졌어요. 기분이 얼마나 편해지는지 모릅니다. 하늘이 내 눈은 가져가도 소리는 못 가져가요. 사람들이 즐거워하고 행복해하는데 그거마저 가져가면 하늘이 그 원성을 어떻게 감당하겠습니까? ”그의 처절한 절규가 너무도 안타깝기만 하다. 부디 그가 재담소리를 전승시킬 정도의 건강만이라도 회복하여 뜻한바 소기의 목적을 이루기를 기원하고 있다.

|

||

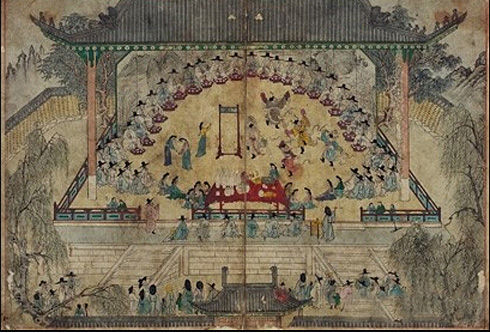

| ▲ <이원기로회도(梨園耆老會圖)>, 국립중앙박물관 소장 | ||

분위기를 바꾸어 이번 주에는 옛 그림 속에 보이는 춤과 음악에 관한 이야기를 진행해 보기로 한다. 1730년대 조선조 영조 때 제작된 <이원기로회계도>라는 그림 이야기인데, 줄여서 <이원기로도> 또는 <이원기로연>이라고도 한다. 이 그림은 전주 이씨 문중에서 보관해 오고 있는 그림으로 나이 많은 원로들의 회합장면을 담고 있는데, 각각 독상을 하나씩 받아놓고, 춤과 음악을 감상하는 그림이다.

그런데 이들이 감상하고 있는 춤의 형태는 궁중무용이며 이 춤의 반주음악을 담당하고 있는 삼현(三絃)육각(六角)의 연주형태도 보이고 있다. 예로부터 궁중의 춤과 음악은 집박(執拍)악사가 지휘를 해 왔는데, 이 그림에는 집박 악사도 선명하고, 뿐만 아니라 앞자리에는 가야금과 거문고와 같은 현악기 연주자도 보이고 있다.

먼저, 춤의 경우, 2 가지가 보이고 있다. 하나는 포구락(抛毬樂)이라는 춤이고, 다른 하나는 처용무(處容舞)라는 춤으로 오래전부터 궁중에서 연행되어 오는 춤이다. 궁중의 춤은 춤이라 이르지 않고, 달리 정재(呈才)라고 부른다. 정재란 헌기(獻技), 즉 기예나 재예를 바친다는 넓은 의미였으나 차츰 의미가 좁아져 궁중의 춤을 지칭하는 말로 정착되었다고 하겠다.

궁중의 정재는 크게 당악(唐樂)정재와 향악(鄕樂)정재로 구분된다. 당악정재란 고려시대에 당(唐)이나 송(宋)으로부터 들어온 외래의 춤을 가리키는 말이고, 향악은 그 이전부터 들어온 우리의 고유한 춤을 지칭하는 이름이다. 서로 어떤 차이가 있는가? 어떤 점이 달라 구별이 되는가?

지금은 그 기준이 모호해 졌으나 조선 전기만 해도 당악정재는 죽간자(竹竿子)를 든 안내자가 있어서 무희의 등, 퇴장을 안내하지만, 향악정재는 무희들이 직접 등, 퇴장을 하는 점이 다르다. 또 다른 하나는 당악정재는 춤을 추는 중간 중간에 무희들이 직접 한문으로 된 구호(口號)나 치어(致語, 악공이 임금에게 올리는 송축사)를 부른다는 점이다.

|

||

| ▲ 궁중무용의 하나 "학연화대합설무(鶴蓮花臺合設舞)", 문화재청 제공 | ||

우리나라에 당악이 들어온 흔적은 이미 통일신라시대로 거슬러 올라간다. 신라와 당나라 군사가 백제를 멸망시키고 지금의 공주 부근에 당나라 군사들이 주둔하고 있었을 때, 구일이나 성천 등 신라인들 28명을 보내 당악을 배우게 했다는 기록을 비롯하여 각종 문헌의 기록, 옛 절의 탑이나 석비, 그리고 종(鍾)의 그림속에서 당나라의 악기형태가 발견되고 있기 때문에 고려 이전에 이미 당의 문물이 한반도에 유입되었음을 확인할 수 있는 것이다.

고려 제4대 광종(949~975)때에는 당에 사신을 보내 당악기와 악공(樂工)을 청한 바 있고, 문종 때에는 각종 당악기와 노래와 춤을 가르치는 악사나 이들이 받는 봉록까지 정했던 기록이 보이고 있으며, 특히 예종 9년 이후에는 송나라에 갔던 사신이 송의 휘종이 주는 여러 종류의 악기, 즉 방향이나 비파, 쟁, 공후, 생, 피리, 장고, 적, 지, 소 등과 연주법을 알 수 있는 그림 등을 받아오기도 했던 것이다.

이처럼 고려 이후에 당악(구체적으로는 송나라의 음악)이나 당악정재가 들어 왔는데, 이러한 외래로부터의 유입은 그 이전부터 존재하고 있던 음악이나 춤과의 구별이 되었다. 다시 말해 외래의 음악이 들어오기 시작하면서 그 이전에 존재해 오던 음악모두 아우르는 말은 향악 곧 춤은 향악정재, 악기들은 향악기라는 이름으로 구분되었다.

외래의 것이 유입되면서 구분을 위한 이름을 갖게 되는 경우는 비단 음악이나 춤에만 국한되는 문제는 아니다. 조선말기에는 서양음악이 유입되면서 기존의 음악을 <국악>이라 부르기 시작하였으며 양복과 한복, 양식과 한식, 양옥과 한옥, 양약과 한약 등 대칭되는 이름이 생겨났다.

이처럼 그 원류가 당이냐 향이냐의 향당(鄕唐)구별, 그리고 그 이후의 서양이냐 한국이냐의 양한(洋韓)구별은 한두 가지가 아닐 것이다.