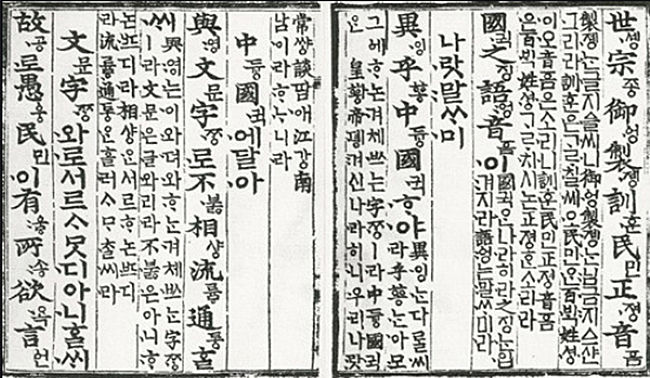

1) · 한글 : 우리나라 글자의 이름. 훈민정음 28 낱자 가운데 현대 말에 쓰이는 24 낱소리글자.

· 우리-말 : 우리나라 사람의 말. 곧 한국말.

2) · 한글 : 큰 글 또는 바른 글이라는 뜻으로, 조선인민의 고유한 민족글자 ‘훈민정음’을 달리 이르는 말. 20세기 초 우리나라에서 국문운동이 벌어지는 과정에 주시경을 비롯한 국어학자들이 정음의 뜻을 고유어로 풀어서 붙인 이름이다. 1927년에 잡지 《한글》이 나오면서 점차 사회적으로 쓰이게 되었다.

· 우리말 : 올림말 없음.

3) · 한글 : 우리나라 고유 글자의 이름. 세종대왕이 우리말을 표기하기 위하여 창제한 훈민정음을 20세기 이후 달리 이르는 것으로, 1446년 반포될 당시에는 28 자모(字母)였지만, 현재는 24 자모만 쓴다.

· 우리-말 : 우리나라 사람의 말.

보다시피 국어사전들은 헷갈리지 않도록 풀이를 해 놓았다. 꼼꼼히 따지면 풀이에 올바르지 못한 대목이 없지 않으나, 적어도 ‘한글’과 ‘우리말’을 헷갈리도록 풀이하지는 않았다. 풀이를 간추려 보면 이렇다.

① 한글 : 우리나라(우리 민족) 글자 이름 ⇒ 글자 이름

② 우리말 : 우리나라 사람의 말 ⇒ 말

‘한글’은 글자 이름이고, ‘우리말’은 말이라 했다. ‘한글’과 ‘우리말’은 헷갈릴 수 없다는 사실이 또렷하다. 국어사전은 헷갈릴 수 없도록 해 놓았는데 사람들이 헷갈리는 것이다.

이름 높다는 사람들이 “우리말은 세계에서 가장 과학적인 말이며……” 어쩌고 하는 소리를 한다. 우리말이든 남의 말이든 말은 어느 것이 더 과학적이고 어느 것이 덜 과학적이라고 판단할 수 없다. 자연과 문화가 다른 것처럼 서로 다를 뿐이다. 국어를 가르치는 교사한테서조차 “우리말을 훌륭하게 만들어 주신 세종대왕의 거룩한 뜻을……” 어쩌고 하는 소리를 듣는다. 세종대왕이 아무리 뛰어나도 우리말을 만들 수는 없다.

우리말은 누구도 만들려고 애쓰지 않았지만 아득한 옛날부터 하늘의 선물처럼 저절로 우리 겨레에게 나서 자란 것이다. 그러나 글자는 하늘이 내린 것이 아니라 사람이 만든 것이다. 그래서 더 과학적인가 덜 과학적인가를 가늠해 볼 수도 있다. “한글은 세계에서 가장 과학적인 글자며……” 할 수도 있고, “한글을 훌륭하게 만들어 주신 세종대왕의 거룩한 뜻을……” 할 수도 있다.

‘한글’과 ‘우리말’을 눈에 띄게 헷갈려 쓰는 사람들은 여러 외국에 흩어져 사는 교민과 교포들이다. 지금 여러 외국의 교포 사회에는 곳곳에 ‘한글학교’가 있다. 한글학교라면 마땅히 ‘한글’을 가르쳐야 하겠지만 알다시피 ‘우리말’을 가르친다. 한글도 물론 가르치지만, 그것은 우리말을 가르치는 길목일 뿐이다. 우리말을 가르치자면 입말뿐 아니라 글말도 가르쳐야 하기 때문에 글자인 한글을 가르치는 것이다. 그런데도 ‘우리말학교’라고는 하지 않고 모두가 ‘한글학교’라고만 한다. ‘한글’과 ‘우리말’을 같은 것으로 여기는 증거다.

어째서 사람들이 ‘한글’과 ‘우리말’을 가려 쓰지 못하는가? 나는 그 까닭의 절반은 적어도 ‘한글학회’에 있다고 생각한다. ‘한글학회’는 한글이 아니라 우리말을 연구하면서 이름을 ‘한글학회’라 했다. 게다가 역사나 전통으로 보아 우리말을 연구하는 학회에서도 첫손 꼽히는 학회로 사람들에게 널리 알려져 있다. 우리말을 연구하는 이름난 학회의 이름이 ‘한글학회’니까 사람들은 ‘한글’이 곧 ‘우리말’인가보다 하는 것이다.

알다시피 ‘한글학회’는 본디 ‘조선어학회’였는데, ‘조선어학회’일 적에는 우리말 학회였으나 ‘한글학회’로 바뀌니까 우리 글자 학회로 속살이 달라져 버린 것이다. 한자말을 버리고 우리말을 쓰려고 했으나 속살을 제대로 담아낼 수 없게 뒤틀린 셈이다.

학회의 이름이란 하나의 고유명사이므로 이름이 반드시 하는 일을 드러내야 한다는 법은 없다. 이름이 ‘한글학회’라 해서 한글만을 연구하는 학회로 보아서는 안 된다는 뜻이다. 그러나 사람들은 이름을 보고 그 속살을 짐작하게 마련이고, 일찍이 인류의 큰 스승들도 입을 모아 이름과 속살이 한결같은 것이라야 값지고 올바르다고 거듭 가르쳤다. 그런 쪽에서 보면 ‘한글학회’는 이름과 속살이 달라서 사람들에게 한글과 우리말을 헷갈리도록 만든 책임이 없지 않을 듯하다.

사람들이 ‘한글’과 ‘우리말’을 헷갈려 쓰는 까닭의 다른 절반은 ‘우리말’이라는 낱말에 있다고 본다. ‘우리말’이라는 낱말은 말의 이름이 아니기 때문이다. ‘우리말’은 말의 이름이 아닌지라 누구나 “우리말” 하고 부를 수가 없다. 우리가 “우리말” 하고 부르면 우리말이 “예” 하겠지만, 남들이 “우리말” 하고 부르면 저들의 말이 “예” 하고 대답한다. ‘우리말’은 부르는 사람마다 다른 말을 뜻하는 것이기에 말의 이름이 아니다.

누군가가 “한국말” 하고 부르면 우리말이 “예” 하고 대답할 것이다. ‘한국말’은 우리말의 이름이기 때문이다. 그러면 교포나 교민이 ‘한국말’이라고 쓰면 좋지 않겠는가? 그러나 “한국말” 하고 부르면 남쪽 대한민국의 말만 “예” 하고, 북쪽 조선인민공화국의 말은 “예” 하지 않는다.

같은 말을 쓰는 한겨레이면서 남쪽에서는 ‘한국말’이라 하고, 북쪽에서는 ‘조선말’이라 하기 때문이다. 나라 밖에 사는 동포들은 이것 때문에 머리가 아프다. 어느 쪽도 버리지 못할 내 조국인데, 그것을 싸잡아 부를 수가 없기 때문이다. 그래서 울며 겨자 먹기로 찾아낸 이름이 ‘한글’이다. ‘한글’을 우리말의 이름 삼아 부르면서 남북을 아우르고자 하는 것이다.

사정이 이렇게 가슴 아프니, 뻔히 틀린 줄 알면서도 ‘한글’과 ‘우리말’을 뒤섞어 쓰도록 버려두어야 하는가? 그러나 그것은 바람직한 일이 아니다. 남쪽에서 부르거나 북쪽에서 부르거나, 나라 안에서 부르거나 나라 밖에서 부르거나, 우리가 부르거나 남들이 부르거나, 누가 언제 어디서 불러도 우리말이 “예” 하고 대답할 수 있는 이름을 마련하는 것이 마땅하다.

없으면 만들어야 하고 있으면 그걸 찾아서 써야 한다. 그런데 그런 우리말의 이름이 있다. 부끄러운 20세기의 역사 소용돌이에서 쓰지 않고 버려두었을 따름이다. 그것이 다름 아닌 ‘배달말’이다.

배달말은 ‘배달겨레의 말’이라는 뜻이므로, 나라를 떠나서 부를 수 있는 우리말의 이름이다. 나라가 쪼개져 둘이 되어도, 다시 보태져 하나가 되어도, 겨레와 더불어 언제나 살아 있을 우리말의 이름이다. 남에서나 북에서나, 안에서나 밖에서나, 우리나 남이나, 누가 어디서 언제 불러도 우리말이 “예” 하고 대답할 수 있다. 외국에 있는 ‘한글학교’도 ‘배달말학교’라고 하면 이름과 속살이 감쪽같이 어우러진다.