[우리문화신문=김영조 기자]

明時自許調元手(명시자허조원수) 밝은 때라 스스로 정승감이라 자부했었는데

晩歲還爲賣炭翁(만세환위매탄옹) 늘그막에 도리어 숯을 파는 노인이 되었네

進退有時知有命(진퇴유시지유명) 나가고 물러감에는 때와 운명이 있음 알겠고

是非無適定無窮(시비무적정무궁) 시비는 적정한 때가 없이 일어나누나

膏肓未備三年艾(고황미비삼년애) 고질병에 삼 년 묵은 쑥 갖추지 못하고

飄泊難營十畝宮(표박난영십무궁) 뜬 생활에 열이랑 집 마련하기 어렵네

惟是老來能事在(유시로래능사재) 오직 늙어서 할 수 있는 일이 있으니

百杯傾盡百憂空(백배경진백우공) 백 잔의 술을 기울여 온갖 근심 없애는 것이네

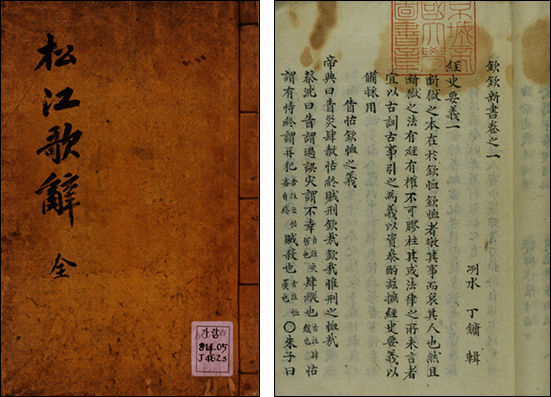

이는 송강(松江) 정철(鄭澈)의 한시 <서산만성(西山漫成)>입니다. 선조(宣祖)의 뜻을 거스르자, 동인(東人)들의 탄핵을 받아 강계(江界, 북한 자강도에 있음)로 위리안치(圍籬安置)되었을 때 심경을 노래한 것이지요. 위리안치는 귀양지에서 바깥사람들과 접촉하지 못하도록 가시로 울타리를 만들고 죄인을 그 안에 가두어 두는 것입니다.

송강은 어진 임금이 통치하는 때여서 스스로 정승감이라 자부했는데, 여러 번의 유배를 당하고 늙어서는 숯을 파는 노인 신세로 떨어졌음을 한탄합니다. 또 나아감과 물러섬에는 다 때가 있음은 물론 운명에 따른 것임을 깨달았고, 시비는 끝이 없이 따름도 알게 됐습니다. 그러면서 늙어서 잘할 수 있는 일이란 오직 술잔을 기울이면서 온갖 근심 없애는 것일 뿐임을 노래합니다.

허균(許筠)의 문집 《성소부부고(惺所覆瓿藁)》에는 정철의 시에 대해 다음과 같은 평가가 나옵니다. “송강 정철은 우리말 노래를 잘 지었으니, ‘사미인곡(思美人曲)’과 ‘권주사(勸酒辭)’는 모두 그 곡조가 맑고 씩씩하여 들을 만하다. 비록 어떤 이들은 이 노래들을 싫어하여 사악하다고는 하지만 글의 멋과 풍류는 감출 수가 없다. 따라서 그를 아까워하는 사람들이 많았다.”