[우리문화신문=우지원 기자]

박물관은 살아있다!

한때 인기를 얻었던 영화 제목처럼, 이 책을 읽노라면 유물 하나하나가 살아서 말을 거는 듯한 느낌이 든다. 먼지가 쌓여 있던, 멀게만 느껴졌던 유물들이 다시금 빛을 얻어 ‘그때 그 사람들’의 이야기를 들려준다.

가평 설악면 작은 책방 ‘북유럽’에서 일하는 지은이 이재영이 쓴 책, 《박물관을 걸으며 생각한 것들》은 국립중앙박물관에 소장된 유물 42점을 하나씩 살펴본 감상 수필을 묶어 편집한 책이다. 지은이가 우리 유물을 이리 보고, 저리 보며 나눈 소중한 대화의 기록이다.

책에 소개된 42점 가운데 특히 눈길을 끄는 네 가지 유물은 ‘정리자’, ‘청동 투구’, ‘경주 향리 김지원의 딸 묘지명’, ‘김수항, 김창협 간찰첩’이다. 지은이가 길어 올린 이 유물들의 매력을 함께 살펴보자.

# 정리자

정조는 궁인들의 단정하지 못한 옷매무새를 지적하기도 하고, 시간을 제대로 지키지 않는 것에 대해 잔소리할 만큼 철두철미한 성향이 있었다. 그의 이런 성격을 보여주듯, 을묘년 수원화성에 간 ‘을묘원행’을 기록한 정리의궤를 인쇄하기 위해 만든 금속활자 ‘정리자’는 글씨체가 반듯하고 빈틈없다.

(p.72)

조선시대 ‘정리(整理)’라는 말은 주로 왕궁에서 쓰였다. 국왕이 바깥으로 행차할 때 호조에서 국왕이 머물 행궁을 정돈하고 수리해서 새롭게 만드는 일을 의미했고, 이를 관장하는 관리를 정리사라고 불렀다. 정조가 주조한 금속활자인 정리자 역시 고르고 반듯하다. 이렇게 고르고 반듯한 걸 좋아하던 정조였으니 궁인의 매무새에 민감했다는 게 납득된다.

# 청동 투구

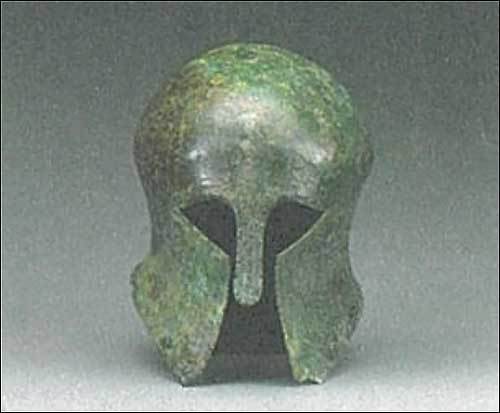

고대 그리스인이 썼을 법한 청동 투구는 어떻게 우리 유물이 되었을까? 이 투구는 1936년 제11회 베를린 올림픽 마라톤에서 우승한 손기정 선수가 ‘받을 뻔한’ 부상이었다. 제2회 파리 올림픽부터 마라톤 우승자에게는 올림픽의 나라 그리스의 유물을 주는 관례가 있었지만, 당시 올림픽 주최 측은 식민지 대표선수로 출전한 손기정에게 투구를 수여하지 않았다.

(p.88)

약 40년이 지난 1975년 손기정 선생은 메달 외에 부상이 있었다는 걸 알게 됐고 베를린 샤로텐부르크 박물관에 보관되어 있던 투구의 반환을 추진했다. 그 노력은 그 후 10여 년간 계속되어 1986년에 비로소 반환을 받는다. 손기정 선생은 “이 투구는 나의 것이 아니라, 우리 민족의 것”이라며 국가에 기증했다. 덕분에 지금 우리가 이렇게 가까이에서 볼 수 있다.

# 경주 향리 김지원의 딸 묘지명

묘지(墓誌)는 죽은 사람이 누구인지 적어서 무덤에 같이 묻는 것이고, 여기에 적힌 글귀를 묘지명이라고 한다. 돌을 깎아 여덟 잎의 꽃 모양으로 만든 김지원의 딸 묘지명에는 ‘낙랑김씨의 딸, 아버지는 호장 김지원이다’라고 적혀있다.

아버지의 이름을 새긴 것으로 보아 혼인하지 않은 이른 나이에 세상을 떠난 것으로 보인다. 고려시대 호장은 지방사회를 실질적으로 통치했던 세력으로, 수도 개경의 귀족들과도 왕래할 정도로 높은 사회경제적 지위를 지니고 있었다.

(p.99)

묘지명의 주인은 경주 향리 김지원의 딸인데 개성에서 출토됐다. 경주 향리 딸이 왜 개성에서 사망했는지 자세한 연유는 알 수 없다. 다만 아직 어린 딸이 출장 가는 아비를 따라왔다 비명횡사해 개성에서 장례를 치른 게 아닌가 추측할 뿐이다. 꽃 모양 비석에 딸의 죽음을 새긴 아버지의 마음도 아프고 다 피워보지 못하고 세상을 떠난 딸의 인생도 슬프다.

# 김수항, 김창협 간찰첩

때로는 대를 이어 우정이 이어지기도 한다. 아버지 대에 친했던 집안은 아들끼리도 친한 경우가 많다. 김수항과 유창 가문이 그랬다. 17세기 명문가의 선비였던 김수항은 1678년 9월부터 1679년 10월까지 약 1년 사이에 유창에게 여섯 통의 편지를 보냈고, 아들 김창협은 유창의 아들 유득일에게 1694년부터 1705년까지 10년에 걸쳐 약 열다섯 통의 편지를 보냈다.

두 가문에서 오고 간 편지는 주로 감사와 안부를 주고받는 글이다. 요즘처럼 전화 한 통, 카톡 한 번으로 마음을 전하기 어려웠던 시대에 마음을 꾹꾹 눌러 담아 쓴 간찰이 더욱 귀하게 느껴진다.

(p.120)

《김수항, 김창협 간찰첩》은 대를 이은 두 가문의 우정의 증거다. 김수항은 유창에게, 김수항의 셋째 아들인 김창협은 유창의 둘째 아들인 유득일에게 보낸 편지들이다. 편지의 내용은 단정하다. “보내주신 새해 선물은 매우 감사합니다. 이 좋은 물건들을 어찌 적막하고 쓸쓸한 집에서 얻을 수 있겠습니까. 고마운 마음을 말로 표현할 수 없습니다. 은혜로이 보내주신 붓 서른 자루 또한 잘 받았습니다. …(줄임)…”

그저 박물관 소장품으로만 보면 삭막할 수도 있지만, 이렇게 하나하나 살펴보면 따뜻한 기운을 느낄 수 있다. 뭐든지 아는 만큼 보이고, 보이면 또 좋아하게 되는 법이니 자주자주 박물관을 들러 유물을 가만히 바라보기도 하고, 또 시간을 들여 그 속에 담긴 이야기들도 찾아보면 좋을 것 같다.

이 책은 그렇게 ‘바라보게’ 만드는 책이다. 그저 쉽게 지나쳤을 유물 하나하나가 지은이의 따뜻한 시선 끝에 살아난다. 봄에는 오랜만에 국립중앙박물관에 들러 상설전시실도 가보면 어떨까? 책에 나온 유물들이 저마다의 이야기를 품고 반갑게 맞이할 것이다.