[우리문화신문=이윤옥 기자] “몽골병이 대거 내도(來到)하여 인민을 살육하니 무릇 나라를 돕고자 하는 사람은 모두 격구장에 모여라” -고려사 열전 권43 배중손의 말-

동아시아 해상왕국 진도를 꿈꾸며 삼별초의 항쟁을 주도한 배중손(裵仲孫, ? ~1271, 고려원종 12) 장군이 활약하던 ‘진도 용장성(전라남도 진도군 군내면 용장산성길 92)에 도착한 시각은 저녁 4시쯤인데도 사방이 산으로 둘러싸여서인지, 흐린 날씨 탓인지 벌써 어스름 저녁 느낌이 들었다. 병풍처럼 둘러싼 산 가운데 분지처럼 자리 잡은 용장성 주차장에 차를 세우고 돌아보니 배중손 장군 동상이 우람차게 서 있다. 그 옆에는 장군을 모시는 사당과 업적을 기리는 '배중손 장군 항몽 순의비(殉義碑)'가 호젓하게 자리하고 있다. 기자가 찾은 시각에는 찾는 이 하나 없이 가을의 풀벌레 소리만 요란했다.

진도 용장성(龍藏城)은 고려시대 말기, 원나라의 침략에 끝까지 맞서 싸운 삼별초의 항전지이자, 또 하나의 고려 정부가 있었던 역사의 현장이다. 삼별초는 고려 정부가 원나라에 항복하는 것을 반대하고 고려의 자주적 정통성을 지켜내고자 했던 항몽 세력으로, 1271년 강화에서 진도로 근거지를 옮긴 뒤 이곳에서 최후를 맞이하기까지 국가의 자주권을 수호하고자 필사적인 항전을 거듭했던 고려 무신 집권기에 설치된 특수 군대다.

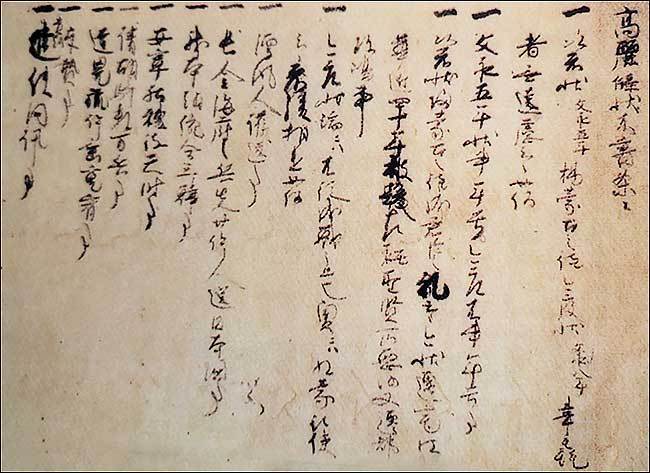

그런 뜻에서 “진도는 단순한 외세에 항전한 무대가 아니라, 원나라에 굴복한 개경의 고려 정부와는 달리 고려의 자주적 정통성을 이어간 또 하나의 정부가 서 있던 곳이다. 삼별초는 용장성을 중심으로 독자적인 정치체계를 유지하며, 일본의 가마쿠라 막부에 외교문서를 보내 고려의 정통성을 주장하는 등 원나라에 맞서 국제적 외교전을 펼쳤다. 이는 진도가 군사적 저항뿐 아니라 고려의 자주와 독립 의지를 상징하는 정치적 중심지였음을 말해준다.”

이는 진도군 문화예술과에서 펴낸 <동아시아 해상왕국, 국가사적 진도 용장성(진도군 홍보물)>에 나오는 말이다. 그 옛날, 이곳 용장성은 고려 정부를 잇고자 하는 궁궐과 성터를 갖춘 곳으로 ‘또 하나의 고려’를 세우고자 했던 투지가 끓어오르던 곳이었겠지만 기자가 찾은 이날 용장성의 모습은 그저 한적한 시골 동네(?) 느낌이었다.

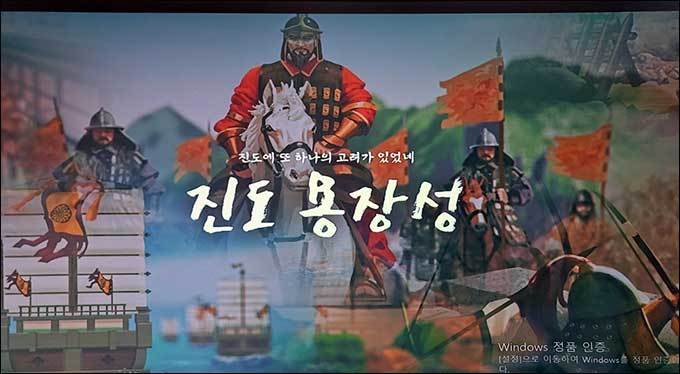

소박하고 규모가 작아 보이는 용장성 홍보관에 들어서니 겉보기와는 달리 깔끔한 영상실과 전시실이 갖추어 있었다. 영상실에는 현대식 영상을 감상할 수 있는 3면 가득한 대형 화면에 실전 감이 느껴지는 배중손 장군의 늠름한 모습이 비쳤다. 5분가량의 내용이었지만 삼별초 군대 불굴의 항전을 이해할 수 있는 영상 구성과 차분한 성우의 해설이 이곳 용장성의 역사적 유래를 이해하는 데 도움을 주었다.

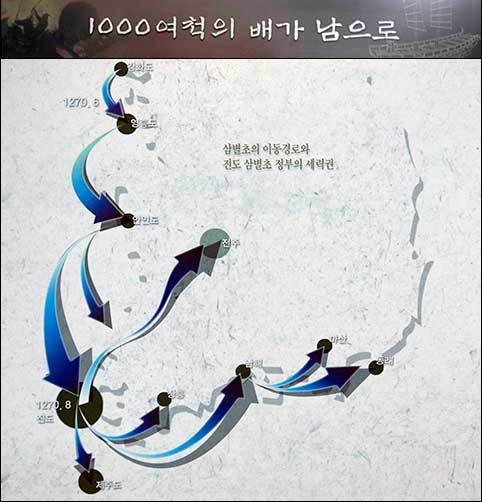

동영상의 여운을 살리며 이번에는 오른쪽의 작은 전시실로 발걸음을 옮겨본다. 전시실에는 삼별초의 탄생, 강화에서부터 진도로까지 1,000여 척의 배를 대동한 이동 경로, 진도에 용장산성을 쌓고 개경이 아닌 정통 고려 정부를 꿈꾸며 궁궐을 짓고 원나라에 40년 동안 항쟁한 배중손 장군의 대몽항쟁 역사가 <13세기로의 여행>이라는 제목으로 꾸며져 있었다.

“오늘날 진도 용장성은 단순한 방어 유적을 넘어, 고려의 자주정신과 항거의 정신을 상징하는 역사문화 유산으로 재조명되고 있습니다. 진도 군민과 학계의 노력으로 지속적인 보존과 연구가 이루어지고 있으며, 진도 용장성은 고려 자주정신의 최후 보루로서, 삼별초의 뜻을 이어가는 교육과 탐방의 장이 되고 있습니다.” - 진도군 홍보물 -

용장성 일대를 돌아보며 기자는 삼별초(三別抄)를 중고등학교 때 ‘삼별초 반란’으로 배웠던 기억이 떠올랐다. 삼별초에 관한 평가를 보면, 제1차 교육과정기(1955- 1962)의 교과서에는 <삼별초 반란>으로 기술되었으며, 2차 교육과정기(1963-1972)를 지나면서 삼별초의 기술은 <국난극복의 상징>으로 바뀌기 시작한다. - <현행 고등학교 《한국사》 교과서의 삼별초 관련 서술 분석> 서강대학교 교육대학원 석사 논문, 박해성(2018) 참조 - 이처럼 어떠한 역사적 사실을 난(亂)으로 볼 것인지 항쟁(抗爭)으로 볼 것인지에 따라 교육 내용도 달라진다. 교육의 칼자루를 쥔 자들에 따라 국민 개개인의 영혼과 철학이 결정된다는 무서운 진리에 화들짝 놀라게 된다. 지금 교육은 잘되고 있는 것일까?

저녁 4시, 진도 용장성에 도착하여 배중손 동상과 사당, 공적비를 살피고 홍보관을 거쳐 용장산성까지 돌아보고 나니 사위는 슬슬 어둠의 그림자가 내려앉기 시작했다. 지금으로부터 754년 전, 진도땅에서 대몽항쟁의 깃발을 내걸고 고려국의 자주성을 지키려 했던 삼별초 군대를 떠올리면서 ‘그들이 추구했던 진정한 고려국의 정신은 무엇이었을까?’를 곱씹으며 진도땅의 또 다른 역사의 한 장면을 되돌아보는 시간은 뜻깊었다.