[우리문화신문=김광옥 수원대 명예교수] 任賢使能(임현사능) : 어진 이를 임명하고 유능(有能)한 인재를 일 시키다.(《세종실록》 14/4/28) ... 이것은 대체로 엎드려 〈성대를 만났기 때문입니다.〉 신성(神聖)하신 우리 임금께서는 문(文)도 마땅하게 하시고 무(武)도 마땅하게 하시는 나라의 큰 법과 기율을 세우시어 태평성대(泰平盛代)의 기초를 더할 수 없이 높였으며, 어진 이를 임명하고 유능(有能)한 인재를 부리시어 널리 문무를 겸하여 걷어 들이시는 길을 열었습니다. (《세종실록》 14/4/28) 任賢使能, 廣開兼收之路。 급제한 문과 김길통, 무과 조석강 등이 사은의 전문을 올리는 데서 나온 말이다. 여러 기록을 보면 대략 세종 11년부터 ‘오곡(五穀)이 모두 풍년이고 온 백성이 함께 즐거워합니다.’ 등 ‘태평성세(太平盛世)의 모습’(《세종실록》 11/8/24) 나오고, 14년경부터는 안정된 승평(昇平, 나라가 태평함) 그리고 30년에는 융평(隆平, 갈등 없이평온함)의 모습을 그리고 있다.(《조선왕조실록》 원문 기록 건수 (세종/전체). 균평(均平) 6/98, 승평(昇平) 90/1227, 태평(太平) 100여/375, 풍평(豊平) 5/7, 융평(隆平)

[우리문화신문=김광옥 수원대 명예교수] 사람 찾기와 인재 살리기 세종의 인재에 관한 명제는 사람 찾기와 사람의 재능 살리기이다. 다시 말해 재능 있는 사람을 찾아 그 재능을 충분히 발휘하게 해주는 정치를 펴려고 한다. 가) 의부(절개가 굳고 의로운 여자)ㆍ절부(절개가 굳은 부인)ㆍ효자ㆍ순손(조부모를 잘 받들어 모시는 손자)은 의리상 표창해야 할 것이니, 널리 방문하여 사실을 자세히 적어 아뢰어 표창하게 할 것이다. (《세종실록》 2/1/21) 나) 재주와 도덕을 가지고도 초야에 숨어서 세상에 널리 알려짐을 구하지 않는 선비는, 내가 장차 자문하여 직무를 맡길 것이니, 감사가 널리 구하여, 이름을 자세히 적어서 아뢸 것이다. (《세종실록》 즉위년 11/3) 세종은 즉위하자 효(孝)를 행한 사람과 함께 인재 찾기부터 시작하였다. 또한 나라를 위해 희생한 사람의 자손과 재주 있는 사람을 찾으라 했다. 어짐을 베푸는 정치의 시작과 끝은 사람으로부터 나오는 이치에 따른 것이다. 이런 신념은 ‘천하에 버릴 사람[재목]은 없다’(《세종실록》 5/5/17)는 믿음에 근거한다. 천하무기인야 : (박연이 아뢰다) 옛날의 제왕은 모두 시각장애인을 악사로 삼아서 현송(絃誦, 거문

[우리문화신문=김광옥 수원대 명예교수] 세종 때에는 계층이라 할 수도 없는 계급적 사회였다. 신분적으로는 하민, 소민에서 정착못하는 란민(亂民, 무리를 지어 다니며 안녕과 질서를 어지럽히는 백성), 난민(難民, 전쟁이나 재난으로 곤경에 빠진 사람), 부민(浮民, 일정한 곳에 정착하지 못하고 이곳저곳으로 떠돌아다니는 백성), 류민(流民, 고향을 떠나 이리저리 떠도는 백성), 유민(遊民, 직업이 없이 놀며 지내는 사람) 등이 있고, 경제적으로는 가난한 궁민(생활이 어렵고 궁한 백성), 빈민, 소민(小民, 상사람), 하민(下民, 서민) 등이 있고, 떠돌이 부랑민, 천민(賤民, 지체가 낮고 천한 사람)등의 부류가 있고, 정신적으로는 무지한 우민, 평민, 서민, 소민, 시기적으로는 휼민, 요민(饒民, 살림이 넉넉한 백성), 되살려야 할 화민(化民, 일반 백성) 등이 있다. 이런 모든 부류의 백성을 교육해 ‘자각하는 생민(生民)’으로 만들려 하는 것이 세종의 생각이었다. ㆍ 백성[民]에서 생민으로 병이(秉彝) : “내가 생각건대, 하늘이 준 바른 덕과 진심 그리고 의젓하게 타고난 천성은 생민이 똑같이 받은 것이라, 인륜을 도타이 하여 풍속을 이루게 하는 것은 나라를 가

[우리문화신문=김광옥 수원대 명예교수] ‘이위항식(以爲恒式)’ : 이렇게 함을 항식(恒式)으로 삼으라. (세종실록 즉위년 9/3) 세종에게서는 새 제도와 고쳐서 바꿈을 자신의 생생화의 특성으로 삼고 이를 법과 제도로 정착화하려는 의지를 볼 수 있다. 조선 건국 초기여서 토의를 거친 안건은 항구적인 법칙으로 체계화하려는 의지를 보였다. 《조선왕조실록》에 ‘이위항식以爲恒式’(‘이로써 항상 따라야 하는 형식으로 삼다’) 곧 정례, 규례, 법식, 제도, 법 등으로 나타나는 ‘항식’이 있는데 이는 시행 규칙을 만들어 가는 일이다. 《조선왕조실록》 전체 394건 가운데 많이 출현하는 임금은 태종 77건, 세종 225건, 성종 72건 순이다. 세종은 항식을 제도화하려는 ‘이위항식’의 임금이었다. 참고로 그 밖의 연관어는 다음과 같다. ------------------------------------------------- ‘恒式’ 원문 모두 810건, 태종 112건, 세종 304건, 성종 59건 ‘以爲恒式’ 모두 394, 태종 77, 세종 225, 성종 4 ‘永爲恒式‘ 모두 201, 태종 31, 세종 65, 성종 16 ’永以爲式‘ 모두 26, 태종 3, 세종 9, 성종

[우리문화신문=김광옥 수원대 명예교수] 민보어신(民保於信) 백성을 보호하고 사랑하는 마지막 단계는 나라의 정치 제도가 백성에게 믿음[信]을 주는 일이다. 신(信)은 민본의 바탕을 이루고 있다. 신(信) : 임금이 말하기를, 나라를 다스리는 법은 믿음을 보이는 것이 가장 중요한 것이다. 처음에는 저화(종이돈)를 보물로 삼아 그것을 쓰게 하였다가, 인제 와서 오로지 돈만을 쓰게 하고 그것을 헛되이 버리게 된다면, 백성 가운데 저화를 가지고 있는 자가 어찌 근심하고 한탄하지 아니하랴.(세종 7/4/14) 처음에는 저화를 쓰게 하다가 지금에 와서 못 쓰게 한다면 이는 백성들에 대한 도리가 아니라 강조하고 “민간에 돈을 주고서 저화를 거둬들이는 것이 옳을 것이다.”라고 한다. 백성이 정부의 시책을 따르게 하려면 국가가 먼저 믿음 보여 주어야 한다는 것을 강조했다. 믿음/신(信) : 그윽이 생각하건대 나라는 백성에게서 보전되고, 백성은 믿음에서 보전되는 까닭으로, 임금님의 정사(政事)는 반드시 믿음을 중하게 여기는 것입니다. (세종 9/1/26) 가뭄으로 그만두기로 한 강무를 병조의 계로 다시 강무하는 데 관해 정지시키자는 상소가 올라온다. 강무를 해야 하는 것, 백성

[우리문화신문=김광옥 수원대 명예교수] ‘시인발정(施仁發政)’에서 시작하는 세종의 구체적 정치사상들을 보자. 먼저 세종의 정치에서 나타나는 민본(民本)의 모습이다. 민본 가운데는 예나 지금이나 제일 중요한 것은 ‘먹고 입는 것’이다. 먹는 것 : 백성은 나라의 근본이 되고, 먹는 것은 백성의 하늘이라, 심고 가꾸는 일은 정치의 먼저 할 바이나, 진실로 단비[甘雨(감우)]가 아니면 이를 어찌 성취하리오.(세종 7/6/25) 옷 : (수령이 재물을 사용해도 가한 조목을 나열하여 법을 제정하는 방안을 논의하다) 경내의 인민 중에 만약 환과고독(鰥寡孤獨, 외롭고 의지할 데 없는 처지인 사람)과 병든 자가 있으면 모두 장부를 만들어 두고 구호하며, 길거리에 굶주리고, 옷 없고, 늙고, 병든 자가 있으면 역시 다 구호해야 하며, 호랑이를 잡는 사람까지도 혹 쌀ㆍ무명ㆍ염장(소금과 간장) 등을 주게 됩니다. (세종 7/11/14) · 의식(衣食) : 의식이 넉넉하면 백성들이 예의를 알게 되어, 형벌에서 멀어질 것이다. 그대들은 나의 지극한 마음을 본받아 백성들을 편안하게 기르는 일에 힘쓰라. (세종 7/12/10) 생활 풍족 : 교서에 이르기를, 임금은 이르노라. 백성은

[우리문화신문=김광옥 수원대 명예교수] “백성은 나라의 근본이요 (세종 즉위년 10/3)” ‘민본(民本)’의 뜻을 지닌 원문 모두 37건 가운데 세종 8건이다. (‘민위방본(民爲邦本)’은 원문 모두 16건 가운데 세종 3건으로 가장 많다) 세종이 조선 임금 가운데 가장 많다. 성종 1건, 중종 2건, 영조, 정조 각 1건이다. 민본과 관련한 ‘민유방본(民惟邦本)’은 《세종실록》에만 14회 나오고 그 밖에 민(民)이라는 연관어도 백성을 위한 것으로 수십 건이 더 보인다. “백성은 나라의 근본이요.” (세종 즉위년 10/3) “백성이란 것은 나라의 근본이요, 백성은 먹는 것을 하늘과 같이 우러러보는 것이다.” (세종 1/2/12) ‘민본’은 조선 초기에는 많이 등장하지만 ‘민본’ 모두 37건 가운데 세종 8건, 성종 7건으로 다른 임금의 경우 미약한데 이는 민본(民本)이 중시되지 않았다기보다 다른 대체되거나 일반화했다고 보인다. 민(民)을 일컫는 ‘백성(百姓)’의 경우 세종은 166건, 성종 220건으로 조선 초에 높고 이후 후기인 영조 때 74건으로 차츰 낮아진다. 반면에 ‘서민(庶民)’은 세종 26건인데 후기 영조 때는 72건으로 많아진다. 시대가 지나며 신

[우리문화신문=김광옥 수원대 명예교수] 세종 즉위년(1418) 8월 11일 임금이 근정전에 나아가 교서를 반포하기를 “아아, ... 그 처음을 삼가서, 종사의 소중함을 받들어 어짊을 베풀어 정치를 행하여야... 하였다.” (《세종실록》 즉위년 8/11,1418) ‘시인발정(施仁發政)’은 중국 고사에서 먼저 ‘발정시인(發政施仁)’으로 나왔다. 양혜왕 장구 상’에 ‘今王發政施仁・使天下仕者皆欲立於王之朝・耕者皆欲耕於王之野・商賈皆欲藏於王之市・行旅皆欲出於王之塗・天下之欲疾其君者皆欲赴愬於王・其如是孰能禦之’로 되어 있다. “지금 임금께서 정사를 하실 때 인정을 베푸시는 것은 천하에서 벼슬하려는 사람이 모두 임금의 벼슬에 오르기를 바라게 하고, 밭을 가는 사람이 모두 임금의 들판에서 밭을 갈기를 바라게 하고, 장사하는 사람이 모두 임금의 시장에서 물건을 두기를 바라게 하고, 여행하는 사람이 모두 임금의 길에 나오기를 바라게 하고, 천하에서 자기 임금을 싫어하는 사람이 모두 임금께 나아가 하소연하기를 바라게 하는 것입니다. 이와 같다면 누가 막을 수 있겠습니까? ... 그러면서, 파는 것을 상(商), 생활하면서 파는 것을 고(賈)라고 하고, 정사를 할 때 인정을 베푸는 것은 천

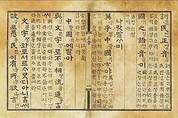

[우리문화신문=김광옥 수원대 명예교수] “어짊을 베풀어 정치를 행하여야 바야흐로 땀 흘려 이루어 주신 은택을 밀어 나아가게 되리라. 施仁發政, 方推渙汗之恩。”(《세종실록》 즉위년 8/11, 1418) 한문의 시대에서 국한문 혼용으로 세종은 한 나라의 임금이다. 임금은 정치적으로 백성을 다스린다. 중세시대 백성들이 뽑는 절차를 거치지는 않았지만, 정치를 통해 백성들의 심판을 받는다고 생각해야 한다. 이에 정치는 백성을 다스리며 희망을 주어야 한다. 세종은 백성을 잘살게 하려고 여러 가지 제도의 개선, 기존 사물의 개선, 새로운 제도, 나아가 창제에 이르기까지 쉬지 않고 힘쓰셨다. 이런 세종의 발자취와 그 의미를 하나씩 알아보기로 한다. 그런데 왜? 하필 한자(漢字)로 이루어진 사자성어(四字成語)를 통해서일까. 세종이 정치를 하는 동안이나 이후 몇백 년은 한자가 우리의 주 의사교환 수단이고 공식 언어였기 때문이다. 훈민정음이 창제된 것은 조선조 4대 임금 세종 때의 일이었지만 이후로도 오랫동안 주된 글로 사용된 것은 한글이 아닌 한문이었다. 당시 조선사회를 지배하고 있던 사대주의적 관점에서는 한문이 진정한 글이었고, 한글은 단지 어리석은 백성을 위한 천한 글에

[우리문화신문=김광옥 수원대 명예교수] 세종을 도와 세종르네상스를 만든 인물(집단)을 살피고 있다. 집현전과 집단 지성② 세종 시대 이루어진 연구 집단으로 한국 첫 ‘집단지성’이라 할 집현전이 있다. ‘집단지성’[Collective Intelligence, 集團知性]이란 다수의 개체가 서로 협력하거나 경쟁을 통하여 얻게 된 집단적 능력을 일컫는 용어다. 이는 개체의 지적 능력을 넘어서는 힘을 발휘한다는 것이다. 전회에 이어 집단 지성으로서의 집현전의 몇 활동을 이어가 보자. (영돈녕 유정현이 사직하고자 청했으나 허락하지 아니하다.) 유정현이 사직하는 글을 올려 아뢰기를, “신이 용렬한 자격으로 오랫동안 높은 벼슬을 더럽히고, 많고 후한 녹을 받으면서 처리하고 다스리는데 보람이나 효과가 조금도 없고 오히려 가물의 재앙을 부르게 되었나이다. 신은 나이 7순이 넘어 여러 가지 병이 몸에 얽혀서 기거하기도 불편하오니, 비옵건대, 신의 관직을 파면하시어 어질고 능한 이를 기다리도록 하소서." 하니, 임금이 허락하지 아니하고, 직집현전(直集賢殿) 정인지(鄭麟趾)를 시켜 정현의 집에 가서 사표를 도로 주고, 말하기를, " ... 경은 사양하지마는, 나는 늙지 않았다고 생