[우리문화신문=김슬옹 교수] 세종시는 날로 팽창하고 있다. 2030년까지를 도시 건설 완공 목표로 착착 진행됨에 따라 실제 거주 인구가 2015년에는 전년대비 30%이상 증가하여 2016년 3월 현재 인구 227,025명을 기록하고 있다. 이제는 양적 발전에 걸맞은 세종시의 위상을 세우는 일을 좀 더 고민할 때이다. 세종대왕의 이름을 딴 도시다운 세종 정신으로 내실을 다지는 일이 더욱 중요해졌다. 세종과는 아무 관계없이 ‘세종’이 들어간 수많은 상호들과는 격이 다른 ‘세종’의 이름값을 해야 할 의무가 세종시에 있다. 사실 세종시는 처음부터 한글 디자인과 우리식 건물명 등을 통해 세종 정신을 반영하기 위해 노력했고 지금도 세종 정신을 살리기 위해 노력하고 있다. 마침 이춘희 세종시장과 이충재 행복건설청장 모두 세종 정신을 구현하고자 하는 의지가 강하다. 물론 이 문제는 지도자 의지만으로 이뤄내야 할 문제는 아니다. 세종 정신을 제대로 반영하여 세종시의 위상을 국제적 수준으로 높이기 위한 근본적인 대책이 필요하다. 그래서 세종시에 세종학 대학원대학교 설립을 제안한다. 세종학은 세종대왕에 대한 인물론부터 그가 남긴 업적과 계승 문제를 연구하는 일종의 융합학문으로

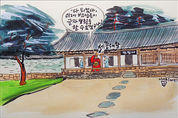

[우리문화신문=김슬옹 교수] 위인들의 태몽은 위인전의 첫머리를 장식하곤 한다. 필자도 어렸을 때 위인전을 읽고 위인이 되고 싶은 마음에 태몽을 어머니께 여쭈었다가 기억이 안 난다는 어머니 말씀에 낙담한 적이 있다. 그러고 보니 위인 중의 위인 세종의 태몽이 궁금했다. 이러 저리 찾아보니 여럿 기록들에 세종의 어머니인 민씨(훗날 원경왕후)가 햇무리 한가운데 세종이 앉아 있는 꿈을 꾸고 세종을 낳은 것으로 되어 있다. 그래서 더 조사해 보니 사실 이 꿈 이야기는 태몽이 아니라 세종이 네 살 때인 1400년 2차 왕자의 난 때 어머니 민씨가 꾼 꿈이었다. ▲ 이방원의 비 민씨(뒷날 원경왕후)가 꿈을 꾸니 햇무리가 있었고, 그 안에 막동(세종)이 앉아 있었다.(그림 이무성 한국화가) 세종은 조선왕조가 세워진 지 5년째 되던 1397년에 태어났지만 곧바로 정치 격랑의 회오리 속에서 자라난다. 두 살 때인 1398년에 아버지 이방원이 1차 왕자의 난을 일으켜 ‘방석, 방번’ 두 이복동생과 정도전 쪽 사람들을 없애는 피바람이 불었기 때문이다. 그래서 태조는 물러나고 1398년에 정종이 즉위하고 1400년에 이방원이 친형인 이방간 파

[우리문화신문=김슬옹 교수] 1월 15일은 북한의 한글날인 조선글날로 훈민정음기념일이라고도 한다. 북한이 이 날짜로 삼은 것은 세종실록 1443년 12월 30일자에 이 달에 세종이 친히 훈민정음을 창제했다.는 기록에 따른 것이다. 정확한 날짜를 알 수 없어 12월 가운데인 15일을 양력으로 환산한 날짜가 1월 15일이다. 남한은 훈민정음 해설서인 훈민정음 해례본을 펴낸 1446년 음력 9월 상순의 마지막인 9월 10일을 양력으로 환산하여 10월 9일이 된 것이다. 이렇게 서로 다른 기념일을 기리는 것이 분단의 상처일 수는 있지만 훈민정음 창제일, 반포일 모두 소중하니 남북이 서로의 기념일을 존중해 준다면 오히려 통일의 씨앗이 될 수 있다. 창제일을 언제로 정해야 하느냐는 논란이 될 수 있지만 창제일이 소중한 것만은 분명하다. 창제가 있었기에 반포가 가능했기 때문이다. 또한 훈민정음 창제는 인류 문화사에서 가장 큰 혁명이며 기적이었다. 더욱이 세종이 비밀리에 한글을 창제하는 과정에 담긴 역사적 진실을 아는 것이 중요하다. ▲ 세종대왕 어진(세종대왕기념사업회 제공) 아직도 많은 국민은 한글은 세종과 집현전 학자들이 함께 창

[한국문화신문=김슬옹 교수] 전 세계에서 제나라 말과 글로 이름을 짓지 않는 나라는 우리나라가 유일하다. 역사적으로 보면 한국식 한자는 분명 우리 것이지만 지금 국어기본법에서 정한 우리글은 아니다. 한자 없이는 언어생활을 할 수 없는 일본도 일본말을 중심으로 이름을 짓되 한자를 빌리는 방식이다. 그러나 우리는 아예 한자 옥편에서 무슨 자 무슨 자 따다가 짓는다. 이런 방식을 비판하면 사람들은 내게 어이없다고 하거나 국수주의자라고 비판할 것이다. 그래서 한글 이름 짓기 혁명이라 한 것이다. 그렇다고 필자가 주장하는 한글이름짓기는 기존의 순우리말로만 짓는 것을 의미하지는 않는다. 결국 지금 우리나라 이름짓기 방식은 한자 옥편에서 따다 짓는 방식과 순우리말로 짓는 한글이름 방식 두 가지가 있는 셈이다. 당연히 두 방식을 따르되 한자 옥편에서 따온 이름도 한글로만 표기하자는 것이다. 더 나아가 일상어로 짓거나 한자어, 고유어 가리지 말고 융합식으로도 짓되 한글로만 표기하자는 것이 한글 이름 혁명의 주요 내용이다. 이와 같이 다양한 방식을 수용하여 이름짓기 방식을 다시 분류해 보면 다음과 같다. [분류] 어원과 글말 표기로 본 한국의 사람이름 짓기 분류 (1) 한

[한국문화신문=김슬옹 교수] 세계에서 문자 기념일을 갖고 있는 나라는 우리나라가 유일하다. 다만 남한은 훈민정음을 반포한 날을 기려 10월 9일을 한글날로, 북한은 창제한 날을 기념일로 삼아 1월 15일을 조선글날로 기리고 있다. 이렇게 남북의 한글 기념일이 다르다 보니 마치 분단의 상처처럼 보이지만 이를 긍정적으로 살릴 필요가 있다. 한글날은 10월 9일로 가되 창제일은 문자 기념일로 삼아 기린다면 여러 가지 유용한 점이 많다는 것이다. 한글은 세종이 비밀 연구 끝에 1443년 음력 12월에 공표하고 그 뒤에 일부 집현전 학사들의 도움을 받아 문자 해설서인 훈민정음 해례본을 통해 1446년 음력 9월 상순에 반포하다 보니 창제한 날과 반포한 날이 확연히 다르게 되었고 1443년 창제, 1446년 반포라는 등식이 성립하게 되었다. 15세기는 음력을 사용하고 지금은 양력을 사용하니 날짜 정하기가 쉽지 않았다. 반포한 날은 훈민정음 해례본을 펴낸 날인데 세종실록에서 1446년 음력 9월에 훈민정음 책이 완성되었다고 했고 훈민정음 해례본에서는 9월 상순에 완성된 것으로 기록되었다. 정확한 특정 날짜는 아니지만 세종실록 기록과 훈민정음 해례본 기록이 일치한다. 음

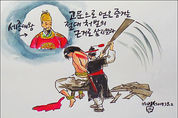

[한국문화신문=김슬옹 교수] 요즘도 피의자 강제 심문을 하는 것이 종종 문제가 되고 있는 걸 보면 피의자의 인권을 지켜나가는 일은 쉽지 않은 듯하다. 사실 인권 후진국이냐 아니냐의 척도는 피의자나 죄인을 다루는 제도나 실태에 있다고 볼 수 있다. 세종이 죄인의 인권을 존중하고 살피게 한 일은 지금 시각으로 봐도 매우 고귀한 것이었다. 심문 과정이나 죄를 기록하는 문자가 한자이어서 죄인의 인권을 제대로 지킬 수 없다는 것이 훈민정음 창제의 핵심 동기 가운데 하나이고 보면 세종의 인권 존중 자세를 충분히 엿볼 수 있다. 세종은 세종 14년인 1432년에 물리적인 힘으로 증거를 얻을 바에야 죄를 아예 주지 말라고 했다. 절대 억울한 일이 발생해서는 안 된다는 것이다. 이 해 11월 2일자 실록 기록에 따라 사건 내용을 재구성해보면 이렇다 세종이 좌대언 김종서(金宗瑞)에게 의금부에서 국문(중죄인의 심문)하는 김용길(金龍吉)김을부(金乙夫)매읍금(每邑金) 등의 죄상이 어떠하냐.고 물었다. 김종서가 대답하기를 용길(龍吉)을부(乙夫) 등이 이르기를, 일찍이 밭을 갈러 가다가 문득 솥가마 따위의 물건이 숲 속에 있는 것을 보고 기뻐서 가지고 왔다.고 하였습니다마는, 그

[한국문화신문 = 김슬옹 교수] 스타벅스는 전 세계에서 한국에서만 유달리 자국어로 된 간판을 허용한다고 한다. ▲ 영어보다 한글을 크게 써놓은 스타벅스 그뿐이 아니다. 스타벅스는 '훈민정음' 서문을 멋지게 새긴 선물용 상품까지 내놨다. 텀블러라 하여 뚜껑 있는 머그컵으로 한 시간 정도 보온보냉이 되는 제품이라는데 여기에 훈민정음 서문을 새긴 것이다. ▲ 스타벅스에서 내놓은 '훈민정음' 서문을 멋지게 새긴 선물용 상품 ▲ '텀블러' 상자 안에는 훈민정음과 훈민정음 서문을 한글과 영문으로 설명해놓은 전단을 넣어 놓았다. 이런 스타벅스의 한글사랑이 한편으로 반갑기도 하지만 이곳의 커피 값이 우리나라에서 가장 비싼 편이라는 것을 생각하면 한국인에 대한 배려가 아니라 그저 단순한 상술에 불과한 것은 아닐는지?

[한국문화신문 = 김슬옹 세종한말글연구소장] 5월 15일은 618돌 세종 탄신일이었다. 세종은 32년 나라를 다스리면서 사람 중심의 인문학과 과학, 예술을 꽃피웠다. 단순 비교는 어렵지만 서양이 200-300년에 걸쳐 이룩한 온갖 문화와 과학 업적을 30여년 만에 해치웠다 해도 지나친 말이 아니다. 그런데 우리는 세종의 그런 위대한 업적을 이어받기는커녕 일부에서는 깔보고 훼손하기까지 한다. 그 가운데 두드러진 것이 오목해시계(앙부일구) 복원품이다. ▲ 세종실록을 바탕으로 필자가 복원한 세종 때의 오목해시계 복원도 서울 광화문 광장의 세종대왕 동상 앞, 그 지하의 세종 이야기 전시관, 여의도 세종대왕 동상 앞, 경기도 여주 영릉 등 곳곳에 오목해시계가 복원되어 있는데 이 모두가 세종시대의 민본주의 과학 발명품이 아닌 엉터리 복원품이다. 세종은 다목적용 해시계인 오목해시계를 1434년에 설치하면서 한자를 모르는 백성들을 위해 시각 표시를 동물신 그림으로 나타냈다. 이때는 한글창제 훨씬 전이었으므로 한자로 시각 표시를 했다면 한자 모르는 백성들한테는 그림의 떡이나 다름없었을 것이다. 거기다가 1미터도 안 되는 2단 계단 위에 설치하여 어린 아이들도 볼 수 있

[한국문화신문 = 김슬옹 교수] 최만리[?-1445]를 대표로 하는 집현전 일부 학사들의 집단 상소는 정확히 1444년 2월 20일(이하 음력)에 올려졌다. 훈민정음 창제가 1443년 12월(정확한 날짜 모름)에 공개되었으므로 짧게는 두달 20일, 많게는 세 달쯤 뒤의 일이다. 같은 달 2월 16일, 세종이 최항과 박팽년 등에게 언문으로 <운회>를 번역하게 한 지 나흘 뒤의 일이었다. 이 상소문으로 세종과 최만리는 명논쟁을 역사에 남기게 된다. 상소문과 논쟁 과정이 고스란히 세종실록에 실렸기 때문이다. 오히려 세종은 막판에 화를 참지 못하고 7명을 옥에 가두는 실수를 하게 된다. 그것을 후회해서인지 하루 만에 풀어 주었지만 끝내 정창손은 파직을 당하고 김문은 더 심한 옥고를 치르게 된다. 흔히 최만리가 한글 창제를 반대했다고 하지만 이때는 이미 창제한 뒤이므로 반포를 반대했다고 보아야 한다. 이렇게 최만리는 비록 훈민정음 보급을 반대했는데 그의 반대 상소 덕에 창제 배경과 과정에 얽힌 자세한 내막을 알 수 있었다. 세종과 세종을 지지한 정음학자들은 이 상소 덕에 반대 쪽 사람들의 생각을 제대로 알게 되었고 새 문자 해설서를 더욱 잘 쓸 수 있었을

[한국문화신문 = 김슬옹 교수] 기발한 정보 전달인가 천박한 지식인의 글장난인가? 당연히 뒤쪽이다. 정보를 정확하고 쉽게 빠르게 전달해야 할 신문이 전 세계에서 가장 어려운 한자를 가지고 한글을 파괴하여 얻고자 하는 것이 무엇일까?