[우리문화신문=김영조 기자] 현대인의 삶은 하루 24시간, 1년 365일로 규정되어 있습니다. 그런데 지금과 같은 표준시간이 없었던 옛날에는 사람들이 어떻게 시간을 알았을까요? 인류가 처음 활용한 자연시계는 해였습니다. 하지만 해만 올려다보고는 시간을 정확히 알 수 없었기 때문에 그림자의 길이로 시간을 알 수 있는 해시계가 만들어졌습니다. 해시계는 해와 그림자를 만드는 막대기만 있으면 되니 복잡하지도 않고 지구가 자전하는 한 고장 날 일도 없었습니다. 기술이 발달하면서 휴대가 가능할 정도로 작게 만들 수 있었기 때문에 기계식 시계가 나오기 전까지 다양한 문명권에서 오랫동안 사용되었습니다. 더 많은 백성이 시간을 알게 하라, 오목해시계 조선 세종 때 대표적인 해시계인 앙부일구(仰釜日晷) ‘하늘을 떠받드는 가마솥[仰釜]’과 같이 오목한 모양의 해시계라는 뜻입니다. 보통 해시계는 해그림자가 표시되는 시반면(時盤面)이 평면인 경우가 많은데, 앙부일구는 특이하게도 시반면이 오목한 반구형으로 이루어져 있습니다. ‘일구’는 ‘해그림자’라는 뜻으로 해시계를 이르는 말입니다. 《세종실록》에 따르면, 앙부일구 곧 오목해시계는 세종 16년(1434) 10월 2일 혜정교(惠政橋)

[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] 지난주에는 영산회상이 무대 위에서 연주되는 악곡으로서의 값어치도 크지만, 국악의 이론적 연구 자료로서도 값어치도 크다고 이야기하였다. 일반적으로 영산회상은 3음, 혹은 4음 음계의 계면조(界面調) 음악으로 정리하고 있다. 이번 주에는 '국악의 계면조란 무슨 뜻이고 음 구성은 어떠한가?' 하는 이야기를 해 본다. 전통음악의 음계는 크게 평조와 계면조로 구분된다. 평조는 쏠-라-도-레-미와 유사한 음계이고, 계면조는 라-도-레-미-쏠로 구성된 음계라고 이해하면 된다. 그 대표적인 음악이 조선 초기의 종묘제례악이나 전통가곡과 같은 음악이다. 종묘제례 때의 음악은 크게 두 종류의 음악을 연주하는데, 하나는 평조 음계로 지어진 <보태평>이고, 다른 하나는 계면조로 지어진 <정대업>이라는 음악이다. 그런데 평조는 예나 지금이나 5음을 유지하고 있지만, 계면조의 음악은 5음의 구성에서 제2음을 생략하여 4음 음계로 변화되어 쓰이고 있어서 다소 달라진 것이다. 국악의 음계를 논의할 때, 자주 쓰이는 우조(羽調)란 말이 있는데, 이는 음계를 가리키는 용어가 아니라, 웃조, 곧 높은 조를 뜻하는 말이다. 그러므로 &

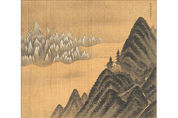

[우리문화신문=김영조 기자] 금강산을 바라보다 정선(鄭敾, 1676~1759)이 그린 <단발령에서 바라본 금강산[斷髮嶺望金剛山]>은 바라보는 주체와 바라봄의 대상이 모두 표현된 특별한 그림입니다. 그림 오른편에는 단발령에 서서 저 멀리 금강산을 바라보는 사람들을 그렸습니다. 단발령은 금강산 여행이 시작되는 고개로, 이 고개에서 바라본 광경이 너무나 황홀해 머리를 깎고 산에 들어가 승려가 된다는 뜻의 이름입니다. 정선은 단발령에 이르는 구불구불한 길과 그곳에서 느낀 강렬한 첫인상을 화폭에 담았습니다. 화면 왼쪽 위에 그려진 금강산 일만이천 봉우리는 하얗게 칠해져 은빛 수정처럼 빛나고 있습니다. 정선은 그 신비로운 아름다움을 강조하고 당시의 벅찬 감동을 담고자 근경과 원경 사이를 과감하게 생략했습니다. 정선의 그림은 조선 말기 학자인 이상수(李象秀, 1820~1882)의 글을 떠올리게 합니다. “하늘이 드높은 가을날 저녁볕이 동쪽을 비출 때, 저 멀리 하얗게 솟아오른 금강산을 바라보면 마음이 흔들리고 정신이 황홀하여 결국 머리를 깎고 승려가 된다고 한다. 봉우리마다 하얗게 눈이 내린 듯하고 그 바위의 생김은 마치 늙은 신선들 같아, 구슬 관을 쓰고 흰

[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] 지난주에는 별곡의 한 종류가 곧 민간에서 연주되는 <가진회상>이며, 영산회상을 연주하되, 중간에 <미환입>을 첨가하고 <군악>의 뒤를 이어 <계면가락> <양청> <우조가락도드리>까지를 연주한다고 하였다. 앞에서 언급한 바와 같이 현악영산회상은 9곡의 모음곡이고, 평조회상과 관악영산회상은 각각 8곡이어서 모두 25곡이다. 여기에 <가진회상> 가운데 현악영산회상과 중복되지 않는 <도드리>, <계면가락>, <양청>, <우조가락> 등 4곡을 포함하면 모두 29곡이 되는 셈이다. 이 악곡들을 피리나 대금, 해금, 단소, 또는 거문고나 가야금 등, 6개의 주요 선율 악기들이 각각 독주로 1~2곡씩을 연주한다면 오랜 시기간 음악회를 꾸밀 수 있는 분량이 된다. 그래서 4종의 영산회상이 연주계의 주요 연주곡목이 되고 있다는 점은 쉽게 이해할 수 있을 것이다. 특히, <현악영산회상>의 경우에는 거문고, 가야금, 세피리, 대금, 해금, 단소, 양금, 장고 등, 8인의 단잽이(1악기에 1인 연주자) 편성을 관습으

[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] 지난주에는 <평조회상>이야기를 하였다. 현악영산회상을 전체적으로 4도 아래로 이조(移調)시킨 낮은 조의 영산회상이라는 뜻, 4도 낮출 수 없는 부분은 5도 위로 자리바꿈하게 되는데, 이 과정에서 앞뒤로 잔가락이나 시김새를 넣어 다른 곡처럼 들린다는 이야기, <상령산>은 피리나 대금의 독주곡으로 유명하다는 이야기 등을 하였다. 이처럼 기존의 악곡에서 새롭게 변주하거나, 발전시켜 독주곡으로 만들어 연주해 오고 있다는 사실은 바로 영산회상의 또 다른 악곡에서도 새로운 변주곡을 창작해 낼 수 있다는 가능성을 내포하고 있다 할 것이다. 앞에서 소개한 <현악영산회상>을 비롯하여 관악기 중심으로 연주되는 <관악영산회상>, 그리고 <현악영산회상>을 낮게 이조 시켜서 관악기와 현악기, 타악기 등이 골고루 참여할 수 있도록 만든 <평조회상>, 등이 모두 현재까지도 활발하고 다양하게 연주되고 있어서 연주곡목을 풍성하고 다양하게 만들어 주고 있는 것이다. 여기에 몇 곡을 더 추가하여 구성이나 편성을 달리하는 영산회상도 있다. 이름하여 <별곡>이다. 구체적으로 <

[우리문화신문=서한범 명예교수] 지난주에는 <관악영산회상》제1곡 <상령산(上靈山)>을 무용반주 음악으로 변주시킨 음악이 바로 향당교주라는 이야기를 하였다. 변주방법은 각 장고점간의 시가(時價)를 규칙적으로 만들고, 가락이 없는 시작부분에 피리 가락을 채워 넣으며, 낮은 선율은 옥타브 위 음으로 올려서 연주한다는 이야기를 하였다. 이번 주에는 세 번째 영산회상인 <평조회상 平調會相>이야기를 해 보기로 한다. 앞에서도 언급한 바와 같이 영산회상이란 곧 <현악영산회상>을 뜻하는 말이다. 이를 변주시킨 음악이 바로 <평조회상>이다. 어떻게 변주시켰을까? 전체적으로 4도 아래로 이조(移調)시킨 음악이다. 낮은 악조로 옮겼기에 이름도 <평조 영산회상>, 줄여서 <평조회상>으로 부른다. <현악영산회상>이 높은 조, 즉 웃조(羽調)이고 그에 반하여, 낮은 조라는 뜻이다. 그러므로 평조회상은 현악영산회상과 동일한 음계이며, 다만 그 중심음이 영산회상보다 4도 낮은 곡조인 것이다. 그렇다고 해서 전곡을 4도 낮게 연주한다고 말하기는 어렵다. 악기에 따라서는 음역의 제한으로 인해, 내릴 수 없는 가

[우리문화신문=김영조 기자] “한밤중에 된서리가 팔방에 두루 내리니, 숙연히 천지가 한번 깨끗해지네. 바라보이는 산 모습이 점점 파리해 보이고, 구름 끝에는 기러기가 놀라 나란히 가로질러 가네. 시냇가의 쇠잔한 버들은 잎에 병이 들어 시드는데, 울타리 아래에 이슬이 내려 찬 꽃부리가 빛나네. 하지만 근심이 되는 것은 늙은 농부가 가을이 다 가면, 때로 서풍을 맞으며 깨진 술잔을 씻는 것이라네.” 위는 조선 중기 문신 권문해(權文海)의 《초간선생문집(草澗先生文集)》에 나오는 상강 기록으로 오늘은 24절기의 열여덟째 “상강”이다. “상강(霜降)”은 말 그대로 물기가 땅 위에서 엉겨 서리가 내리는 때인데, 날씨가 쌀쌀해지면서 첫 얼음이 얼기도 한다. 벌써 하루해 길이는 노루꼬리처럼 뭉텅 짧아졌으며, 하룻밤 새 들판 풍경은 완연히 다른데 된서리 한방에 푸르던 잎들이 수채색 물감으로 범벅을 만든 듯 누렇고 빨갛게 바뀐다. 옛 사람들의 말에 “한로불산냉(寒露不算冷),상강변료천(霜降變了天)”이란 말이 있는데 이는 “한로 때엔 차가움을 별로 느끼지 못하지만 상강 때엔 날씨가 급변한다.”는 뜻이다. 옛 사람들은 상강부터 입동 사이를 5일씩 삼후(三候)로 나누어 자연의 현상을

[우리문화신문=서한범 명예교수] <관악영산회상>은 <대풍류>로 대부분 무용반주로 쓰여 왔다는 점, 상령산은 쌍(雙)-편(鞭)-고(鼓)-요(搖)의 불규칙적 장단이고, 박을 치면 모든 악기가 동시에 시작하지 않고, 북과 장고가 먼저 나오고, 그 다음에 피리가 가락을 연주하며, 이어서 모든 악기의 합주가 시작된다는 점, 그리고 연음(連音)형식이 특징이란 점, 등을 이야기 하였다. 이와 같은 불규칙 장단의‘상령산’악곡을 무용 반주음악으로 쓸 경우에는 우선 장단을 규직적인 장단으로 바꾸어야 했다. 합주 음악에서는 불규칙 장단이 자연스럽고 묘미가 있지만, 이를 무용의 반주음악으로 쓸 경우에는 원곡 그대로의 활용이 어렵다. 그 이유는 여러 명의 무용수가 동일한 동작, 또는 통일된 춤사위를 표현해야 하는데, 불규칙장단의 음악으로는 그것이 어렵기 때문이다. 그래서 각 장고점간의 시가(時價)를 규칙적으로 만들지 않으면 안 되었을 것으로 생각된다. 같은 <상령산>이라 하더라도, 관악의 상령산과 현악이나, 평조회상의 상령산은 그 장단의 형태는 같지 않다는 점에 주목할 필요가 있다. 현악 영산회상이나 평조회상의 상령산 장단형은 雙이 6박, 鞭 4박,

[우리문화신문=서한범 명예 교수] 지난주에는 <현악(絃樂)영산회상>이야기를 하였다. 거문고, 가야금, 양금이 중심을 이루며 아명(雅名)은 <중광지곡(重光之曲>이고, 이를 민간 음악계에서는 줄(絃)악기 중심이란 뜻에서 <줄풍류>로 부른다는 점, 영산회상과 줄풍류는 가락이나, 장단, 표현법 등에 차이를 보이고 있어 분위기가 다르다는 점, 영산회상은 원래 상령산이었다는 점, 조선 후기로 내려오면서 중령산 이하의 9곡의 모음곡으로 확대 발전되어 왔다는 점을 이야기 하였다. 현악영산회상이 되었든, 민간의 줄풍류가 되었든 영산회상은 전문가 뿐 아니라, 글공부하는 선비나 고관대작, 지체가 높은 양반들이 교양과 취미로 즐겨 왔던 음악이다. 이번주에는 현악영산회상과 대비를 이루는 <관악영산회상>에 관한 이야기를 해 보기로 한다. 관악이란 관악기(管樂器), 곧 입으로 불어서 소리를 내는 악기들의 합주를 뜻한다. 원래 <관(管)>이란 대나무와 같이 속이 비어 있으면서 동그란 형태여서 이것을 입으로 불어 소리내는 악기의 총칭이란 의미이다. 대표적인 악기들로는 대금이나 피리, 소금, 단소, 퉁소와 같은 악기들인데, 관악영산회상은

[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수 ] 지난 주에 영산회상(靈山會相)이란 말은 넓은 의미로 석가의 교설(敎說)이지만,『악학궤범(樂學軌範)』이나『대악후보(大樂後譜)』등에는 음악의 악곡 이름으로도 나타나고 있다는 점, 조선조 후기에는 점차 세속화되면서 가사를 잃고, 기악곡화 되어 현재는 9곡의 모음곡(組曲)이 되었다는 점, 현재는 국악연주회나 개인발표회에서 가장 빈번하게 또한 가장 널리 연주되고 있는 음악이라는 이야기를 하였다. 영산회상은 세 갈래의 음악으로 구분된다. 이 음악은 조선조 후기로 내려오면서 현악기 중심으로 연주되는 형태와, 관악기 중심으로 연주되는 형태, 그리고 관현악 편성으로 연주되는 형태가 있는 등, 악기 편성이 각각 다르게 연주되고 있는 음악으로 확대 발전되었다. 현악기가 중심을 이루는 악곡의 이름이 바로 <현악(絃樂)영산회상>이다. 이와는 대조적으로 관악기들이 중심이 되는 음악은 <관악(管樂)영산회상>이다. 또한 현악영산회상은 웃조로 되어 있는 음악인데, 이를 조금 낮추어 평조로 만들고, 관악기와 현악기들이 함께 연주할 수 있도록 만든 <평조(平調)회상>이 있다. 먼저, 현악영산회상에 관한 이야기부터 시작한