[우리문화신문=김영조 기자] 다산의 사의재(四宜齋) 목민심서의 산실인 사의재 (돌) 주막집 사랑방에서 바뤘나 (빛) 생각과 용모 말과 행동으로 (달) 유배의 길에도 의를 세웠네 (심) ... 25.1.30. 불한시사 합작시 다산 정약용(丁若鏞, 1762~1836)은 1801년 신유박해의 여파로 전남 강진으로 유배되어, 처음 약 4년 동안을 강진 읍내의 한 주막집 사랑방에 머물렀다. 벼슬에서 물러나 하루아침에 죄인의 몸이 되어 낯선 남도의 객지 주막방에 기거하게 된 그의 처지는, 조선 후기 지식인이 겪은 정치적 박해와 시대적 비극을 상징적으로 보여준다. 비바람을 막는 허름한 방, 떠도는 장정과 나그네가 오가는 주막집 한쪽 편에서 다산은 자신의 처지를 한탄하기보다 오히려 마음을 다잡고 학문과 성찰에 더욱 몰두하였다. 훗날 조선 후기 실학의 집대성이라 불리는 수많은 저술의 씨앗 또한 이 시기의 고독한 사색과 절제된 삶 속에서 잉태되었다. 이 주막집 사랑방 문 위에 걸린 현판이 바로 ‘사의재(四宜齋)’이다. 사의재란 ‘네 가지를 마땅히 하도록 경계하는 집’이라는 뜻으로, 다산이 유배 생활의 혼란과 절망 속에서도 스스로 다스리기 위해 세운 삶의 규범이자 학문적ㆍ윤리적

[우리문화신문=손병철 박사/시인] 우리문화신문은 이번 주부터 차(茶)문화와 관련된 연재를 새롭게 시작합니다. 해당 연재의 필자는 '한국불한선차회' 라석 손병철 박사께서 맡아 주시기로 하였습니다. 손병철 박사는 오랫동안 차와 함께 한 시인으로 글뿐이 아니라 사진 또는 삽화도 함께 맡아주시기로 했습니다. (편집자 말씀) 다산(茶山) 정약용(丁若鏞, 1762~1836)은 조선 후기 실학을 집대성한 대표적 사상가이자 행정가, 학자다. 그는 백성을 위한 정치와 제도개혁을 꿈꾸었고, 유배라는 혹독한 현실 속에서도 학문과 사색을 멈추지 않았다. 그의 저서 《목민심서》 , 《경세유표》, 《흠흠신서》 등은 오늘날까지도 공공 윤리와 행정 철학의 고전으로 읽힌다. 특히 강진 유배 시절에 머문 다산초당(茶山草堂)에서 그는 학문적 성취뿐 아니라 차(茶)와 자연을 벗 삼아 마음을 다스리고 삶을 성찰하는 정신적 경지를 보여주었다. 전남 강진의 다산초당은 다산이 유배 기간 학문을 연마하고 제자들과 교류하던 공간이다. 초당 뒤편으로는 숲이 둘러 있고, 약천(藥泉)이라 불리는 샘물이 흐르며, 차를 달이던 다조(茶竈, 착부뚜막)의 흔적도 전해진다. 이곳에서 차는 단순한 음료

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 늙은 고양이 이야기(이노행-貍奴行) - 정약용 南山村翁養貍奴(남산촌옹양리노) 남산골 늙은이 고양이를 기르는데 歲久妖兇學老狐(세구요흉학노호) 해가 묵자 요사하고 흉악한 늙은 여우되었네 夜夜草堂盜宿肉(야야초당도숙육) 밤마다 초당에 두었던 고기 훔쳐 먹고 翻瓨覆瓿連觴壺(번강복부연상호) 항아리 단지 뒤집고 잔과 술병까지 뒤진다네 지난 2021년 대학교수들은 그해의 사자성어로 ‘묘서동처(猫鼠同處)’를 뽑았다. ‘도둑을 잡은 자(고양이)가 도둑(쥐)과 한통속이 됐다.’라는 뜻이다. 그해 한국토지주택공사(LH) 직원들의 부동산 투기와 경기도 성남시 대장동 개발 특혜ㆍ로비 의혹 사건이 터졌다. 하지만 그때 고양이의 발톱은 무뎠다. 특히 대장동 사건은 화천대유가 정계와 법조계에 로비했다는 ‘50억 클럽’의 의혹이 터졌어도 실체 규명 수사는 3년이 지난 지금껏 지지부진하다. 다산 정약용은 ‘감사론(監司論)’에서, “토호와 간사한 아전들이 도장을 새겨 거짓 문서로 법을 농간하는 자가 있어도 ‘이것은 연못의 고기이니 살필 것이 못 된다.’ 하여 덮어두고, 효도하지 않고 그 아내를 박대하며 음탕한 짓으로 인륜을 어지럽히는 자가 있어도 ‘

[우리문화신문=우지원 기자] 창의성이란 무엇일까? 창의성에 대해서는 많은 정의가 있지만, 대체로 ‘서로 이질적으로 보이는 것들을 이리저리 섞어 새로운 것을 만들어 내는 능력’이라고 보는 의견이 많다. 기존에 있던 요소를 절묘하게 섞어 만드는 ‘융복합’이 창의성이라는 거다. 그렇게 보면 조선에서 창의성으로 으뜸가는 인재가 있다. 바로 다산 정약용이다. 정약용은 학자이자 정치가이고, 작가이자 교육자이고, 의사이자 건축 기술자였다. 요즘 말로 하면 문과, 이과가 다 되는 천재였던 것이다. 단지 문학, 사학, 철학만 잘한 것이 아니라 산술, 의학 등에도 능해 진정한 ‘융복합 인재’라 불릴 만했다. 고정욱이 쓴 책, 《다산, 조선을 바꾸다》는 ‘정약용에게 배우는 융합 이야기’라는 부제에서 알 수 있듯 정약용의 이런 다재다능한 면모를 조명한 책이다. 정약용은 ‘실학’의 선구자인 만큼 세상과 학문의 접목에 유난히 관심이 많았다. 새로운 것에 호기심이 많고, 늘 배우며 협력하고, 정보를 모으며 새로운 지식을 창조하는 삶의 태도가 ‘유배형’이라는 거부할 수 없는 삶의 시련을 만났을 때 오히려 아름답게 피어났다. 그러나 아무리 유배지에서 시간이 많았다지만 어떻게 그렇게 방대한

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 興到卽運意(흥도즉운의) 흥이 나면 곧 뜻을 움직이고 意到卽寫之(의도즉사지) 뜻이 이르면 곧 써내려 간다 我是朝鮮人(아시조선인) 나는 조선 사람이니 甘作朝鮮詩(감작조선시) 조선시를 즐겨 쓰리 卿當用卿法(경당용경법) 그대들은 마땅히 그대들의 법을 따르면 되지 迂哉議者誰(우재의자수) 오활하다 말 많은 자 누구인가? 區區格與律(구구격여률) 구구한 그대들의 시격과 운율을 遠人何得知(원인하득지) 먼 곳의 우리가 어찌 알 수 있으랴? 《목민심서(牧民心書)》, 《경세유표(經世遺表)》, 《흠흠신서(欽欽新書)》 등 무려 500권이 넘는 책을 펴냈다는 다산(茶山) 정약용은 조선 후기의 문신이자 유학자로, 실학자의 으뜸 인물이다. 위 한시는 다산 정약용이 쓴 <노인일쾌사 육수 효향산(老人一快事 六首 效香山)>의 한 꼭지로 다산이 노인의 한 가지 즐거운 일에 관한 시 여섯 수를 향산거사(香山居士) 곧 백거이(白居易, 중국 당나라 때의 뛰어난 시인)의 시체(詩體)를 본받아 1832년 지은 것이다. 《조선시대 한시읽기(한국학술정보)》에서 원주용 교수는 다산이 <척발위론(拓跋魏論)>에서, “성인의 법은 중국이면서도 오랑캐

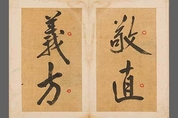

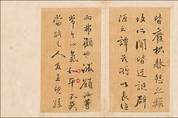

[우리문화신문=김영조 기자] 국립민속박물관(관장 김종대)은 개관 2돌을 맞이한 국립민속박물관 파주에서 <하피첩(霞帔帖): 아버지 정약용의 마음을 담은 글> 특별전(2023. 8. 1.~8. 20.)을 연다. 2015년 산 <하피첩>은 2016년 5~6월 열린 특별전에서 처음 원본이 공개되었고, 파주관 개방형 수장고에서는 처음으로 대중 앞에 선보일 예정이다. 원본은 안전한 보존ㆍ관리를 위해 2주만(8. 1.~8. 13.) 공개된다. □ 노을빛(霞) 치마(帔)로 만든 서첩(帖), <하피첩> 2010년 보물로 지정된 <하피첩>은 조선 후기의 대표 실학자인 다산 정약용(茶山 丁若鏞, 1762~1836)이 1810년에 만든 서첩으로, 한 집안의 가장이자 사랑하는 자녀들을 둔 아버지로서의 모습을 살펴볼 수 있는 자료이다. <하피첩>은 정약용이 천주교 박해 사건에 연루되어 1801년부터 1818년까지 전라도 강진에서 유배 생활을 하던 때 제작되었다. 부인 홍씨는 애달픈 마음을 담아 시집올 때 가져온 노을 빛깔의 치마를 남편 정약용에게 보냈고, 정약용은 이 치마를 잘라 서첩 형태로 만들었다. 그리고 두 아들 학연(學淵,

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 노을 치마 - 곽성숙 한양의 홍부인, 열 여섯 시집올 때 입고 온 장롱 속 다홍치마 꺼내든다 너의 그 고운 빛도 오십 줄에 들어선 나와 함께 낡았구나 빛바랜 여섯 폭 주름은 오래전 귀양 간 남편에게로 가는 길 자식 아홉에 여섯을 가슴에 묻고도 울지 못했던 눈물은 봇물되어 빛바랜 *하피 위에 써내려갈 먹을 가는 물로 흐른다 열 여섯 홍부인의 낡은 치마, 붉은 노을이 되어 200년이 지난 지금도 슬픔의 강물이 되어 남도의 강진만을 물들인다 2016년 국립민속박물관에서는 “하피첩, 부모의 향기로운 은택”을 주제로 특별전을 열었는데 이 특별전의 대표유물은 보물 ‘하피첩(霞帔帖)’이었다. ‘하피첩’은 1810년 전라도 강진에서의 유배시절 부인 홍씨가 보내온 치마를 잘라 작은 서첩을 만들고 두 아들 학연(學淵)과 학유(學遊)에게 전하고픈 당부의 말을 적었다. 그리고 ‘하피첩(霞帔帖)’이라 이름지었는데, 부인의 치마를 아름답게 표현한 것으로 부모의 정성이 담겼다. 특히 하피첩에는 선비가 가져야할 마음가짐, 남에게 베푸는 삶의 값어치, 삶을 넉넉하게 하고 가난을 구제하는 방법 등 자식에게 이야기해 주고 싶은 삶의 가치관이 담겨있

[우리문화신문=우지원 기자] 책도, 글도 많은 시대다. 읽을거리가 넘쳐나고 블로그와 같은 1인 미디어가 발달한 요즘 같을 때는 독서도 글쓰기도 참 쉬울 것만 같지만, 오히려 그 반대다. 대부분 정보를 영상과 이미지로 흡수하면서, 오히려 읽고 쓰는 활동은 뜸해져 간다. 짧은 글과 이미지, 영상에 익숙해지다 보니 긴 글을 읽어내는 문해력은 오히려 떨어졌다는 평가다. 이 책, 다이애나 홍의 《세종처럼 읽고 다산처럼 써라》는 조선 역사상 가장 유명한 다독 군주 세종과 다작 선비 다산의 사례를 통해 독서와 글쓰기에 대한 의욕을 활활 불타게 하는 책이다. 세종과 다산의 사례를 풍부히 인용하면서도 다른 역사적 인물이나 지은이의 개인적 경험도 함께 녹여내 책장이 술술 넘어가는 편이다. 세종은 조선 임금 가운데 그 누구보다 독서를 즐겼다. 게다가 즉위하고 처음으로 한 말이 “의논하자.” 일 정도로 토론 또한 즐겼다. 특히 일종의 독서 토론인 경연(經筵)을 워낙 좋아해, 태종이 30회의 경연만 참가한 것에 견주어 세종은 1,898회나 참가했다. 경연은 임금과 신하가 함께 고전을 읽으며 현안을 풀어가는 조선의 독특한 정치 방식이었다. 이 토론에서는 거의 계급장을 떼다시피 한 격