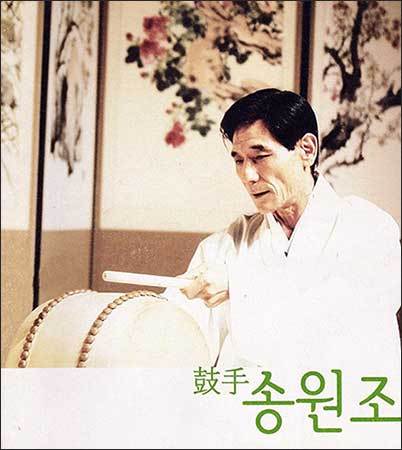

[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] ‘판소리 고법의 서울시 문화재’인 송원조 명인은 처음 최광렬에게 소리를 배웠으나, 소리보다는 북 치는 법에 관심을 갖게 되면서 고법(高法), 곧 북가락이나 자세, 북에 대한 이론 등을 배우기 시작했다고 한다.

북을 잘 치기 위해서는 소리 길도 반드시 알아야 하므로 송원조는 판소리를 배우면서 고수의 길, 고법을 배우기 시작했다. 그가 소리를 배우고 북을 배우던 시기는 당시 4.19학생운동, 5.16군사혁명 등, 나라 안팎의 정세가 평온치 않았던 시기였다. 그 영향일까? 그가 나가고 있던 <이리국악원> 사범들도 여러 사정으로 인해 자주 바뀌었으나, 최광렬을 비롯하여 강종철, 김동준, 주봉신, 이성근 등에게 소리와 북을 열심히 배웠다고 했다.

평소 송원조의 성실함이나 책임감을 간파한 국악원장 강점상이 하루는 그에게 국악원 총무 직을 맡아달라고 부탁했다는 것이다. 총무가 되면 수업료를 내지 않고, 소리와 북을 배울 수 있었고, 게다가 국악원 내에서 살 수 있게 되는 이점이 있다. 그러므로 이제는 수강생이 아니라, 일정 부분 책임도 따르는 국악원의 간부가 되는 것이고, 무엇보다도 많은 사람 가운데서 뽑혔다는 점에서 흔쾌히 수락하였다고 회고하고 있다.

그러나 생각보다 어려운 점도 많았다. 원내의 크고 작은 문제가 발생할 때마다 일정 부분 책임도 따르기 때문에 무엇보다도 신중한 언행은 절대적이었다. 이와 함께 국악원 내의 여러 문제를 발전적 안목으로 스스로 해결할 수 있는 능력도 키워 나가야 한다는 부담도 컸다. 그러나 최선을 다하는 모습을 보여 주기 위해서는 적절한 기회라 생각하고, 총무직에 충실하기로 했다는 것이다.

이 무렵의 인상 깊은 기억은 소녀 명창으로 널리 알려진 김수연(현, 국가무형문화재 판소리 수궁가 예능보유자)을 비롯한 몇몇이 이리국악원에 들어오게 되어 만나게 되었다는 점이다.

앞에서도 말한 바와 같이 송원조는 소리꾼으로서 목이 좋지 않으니, 북을 치라는 여러 스승의 권유를 따라 그는 그렇게 열심히 하던 소리 공부 대신, 고법 공부에 매진하였다. 그래서일까? 그의 북 실력은 나날이 향상되어 본격적인 고수(鼓手)의 길로 나서기 시작한 것이다. 이제 공연을 따라다니며 북을 칠 정도로 실력이 향상되었다. 주위 소리꾼들의 칭찬이 들리기 시작하였고, 특히 극장이나 무대공연에서는 ‘북 잘 친다’라는 객석의 반응도 들리기 시작하였다고 회고한다. 남에게 인정받는다는 기쁨이 나날을 즐겁게 해 주고 있었다.

1964년도로 기억한다, 익산에서 판소리 대회가 열렸는데, 이때, 송원조는 북 부분에서 장원에 올랐다는 것이다. 소리를 배우고, 소리 속을 아는 그 바탕에서 북을 배우기 시작하였으니, 단순하게 북을 치는 사람들과는 달랐다고 한다. 경연대회에서 북의 순위는 어떻게 매겨지는 것일까? 궁금할 수도 있다.

소리꾼이 무대로 나와 가령, ‘춘향가’ 가운데서 중중모리장단의 어느 대목을 부르기 시작하면, 북을 마주하고 앉아 있던 고수는 즉석에서 그 대목을 북으로 반주해야 한다. 또 소리꾼이 ‘심청가’의 어느 느린 대목을 부르면, 즉석에서 그 대목을 북으로 반주해 주는 형태로 진행되고, 반대로 빠른 대목을 부르면 그 소리에 맞게 북으로 반주해야만 한다. 다시 말해 다양한 장단 형태를 제시하며 소리하는 소리꾼의 소리에 따라, 출전한 고수는 각각의 장단으로 반주하며 호흡을 맞추어야 한다.

심사위원들은 즉석에서 이루어지는 소리꾼과 고수의 호흡을 지켜보며 그 수준이나 정도로, 우열을 가리는 것이 일반적이다. 송원조가 장원에 오르던 그 대회는 소리꾼으로 김소희, 김유앵(전북 무형문화재], 안애란과 같은 당대 유명한 명창들이 참여했다고 하니 대회의 권위나 실력을 짐작할 수 있다. 그렇다면 고수와 소리꾼의 호흡, 고수의 북 치는 솜씨에서 심사위원들은 무엇을, 구체적으로 어떤 점에 착안하여 들여다보고 있을까?

알려진 바와 같이, 판소리의 구성은 목청을 돋우는 <소리>와 대사를 읊조리는 <아니리>, 그리고 춤을 곁들인 여러 가지 <발림> 등이 주요 구성요소이다. 그러므로 이 요소들과 고수의 북 반주에 맞추어 4~5시간, 길게는 7~8시간 이상, 극적인 연출을 이어 나가는 소리가 바로 판소리다. 이 과정에서 어느 것 하나 소홀히 할 수 없지만, 무엇보다도 고수와의 호흡은 소리판을 성공으로 안내할 수도 있고, 반대로 실패로 몰고 갈 수도 있는 절대적인 관계라 아니 할 수 없다.

그런데 이따끔 보면, 소리하는 사람 옆에서 열심히 북을 쳐 대는 고수는 그 긴 시간 동안 일어서지도 못하고, 그렇다고 자리를 움직이지도 못하며 바닥에 앉아서 그 임무를 수행해야 해서 고수의 그 육체적 고통은 이만저만이 아니다. 일반적으로 소리꾼은 매우 힘든 역할이고, 고수는 상대적으로 쉬운 역할이라고 생각하는 사람도 있으나 실은 그렇지 않다. 일고수이명창(一鼓手二名唱)이란 말이 고수의 힘든 역할을 역설적으로 강조하고 있는 것이다.

(다음 주에 계속)