[우리문화신문=우지원 기자]

여행은 사람을 깊어지게 한다.

남도여행을 떠난 40인의 디자인 이끄미(리더)들도 그랬다. 남도 구석구석을 다니며 다양한 문화유산을 접하고, 이를 인문학적 감성으로 해석하면서 영감을 얻었다.

디자인하우스에서 펴낸 이 책, 《남도가 정말 좋아요》는 우리나라 디자인 이끄미 40인이 각각 40군데의 남도 여행을 다녀온 기록을 엮은 책이다. 디자이너들이 모여서 ‘40인의 의자’라는 모임을 결성해 매주 한 번 인문학을 공부했고, ‘남도’를 정신적으로 가장 윤택한 땅이자 한반도에서 가장 미학적인 고장이라 여겨 40군데로 여행을 떠났다.

이들이 저마다의 감성으로 본 남도는 풍요롭다. 땅은 넓지 않아도, 켜켜이 쌓여있는 인문학의 두께는 넓이를 압도한다. 풍경마다 품고 있는 이야기가 끝이 없고 알아갈수록 매력적인 고장이 남도이다.

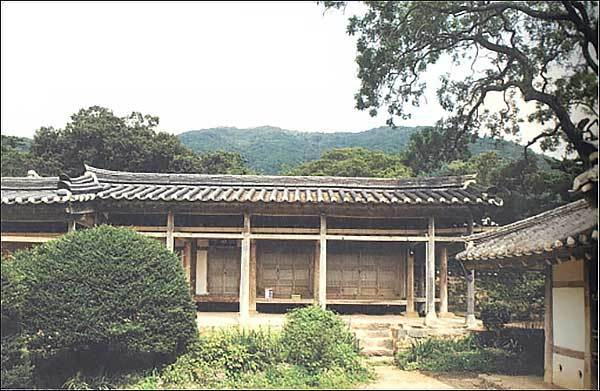

그 가운데 특히 눈길을 끄는 곳은 해남 윤씨 고택의 사랑채, 녹우당이다. 해남 윤씨 고택은 윤효정이 당시 해남 땅의 부호였던 해남 정씨와 혼인하면서 자리를 잡았고, 윤선도 대에 이르러 사랑채를 옮겨지어 완성했다. 이 사랑채는 어린 시절 윤선도에게 학문을 배운 효종이 왕위에 오른 뒤 하사한 집에 있던 것으로, 윤선도가 효종이 승하한 뒤 82살 되던 해(1669년) 낙향하며 뱃길을 통해 해남 땅으로 옮겨와 다시 지었다.

‘녹우당(綠雨堂)’이라는 당호는 성호 이익의 형인 옥동 이서가 지었다. ‘녹우’는 추운 겨울이 지나고 봄이 왔을 때 돋아나는 새싹에 자양분이 되어주는 비를 뜻하는 말로, 해남 윤씨 집안이 백성들에게 녹우처럼 스며드는 훌륭한 집안이 되기를 바라는 마음을 담았다.

윤선도는 예술과 학문을 무척 사랑한 선비였다. 여러 방면에 재능이 많았지만, 벼슬길은 순탄치 못했다. 그러나 그의 드높은 문기(文氣) 덕분인지, 윤선도가 죽은 뒤 녹우당 별당에서는 다산 정약용이 태어났고, 증손자인 공재 윤두서도 학문과 예술로 명망이 높았으며, 소치 허유 등 당대의 쟁쟁한 문인과 예술가들이 끊임없이 드나들었다.

(p.281)

이름에 담긴 철학 ‘함께’

녹우당(綠雨堂), 이름이 참 아름답다. ‘녹우’는 봄에 움트는 새싹의 자양분이 되어주는 비를 일컫는 말로, 해남 윤씨 종가가 백성들에게 큰 도움을 주는 훌륭한 집안이라는 의미도 담겨 있다. 또한, 고산이 직접 뒷산에 심은 비자나무 숲이 바람에 흔들릴 때마다 그 소리가 마치 비 내리는 소리와 같다 하여 붙여졌다는 이야기도 있다. 옛 선조들은 이렇게 자신의 집 이름에도 의미를 부여하여 후손 대대로 귀감이 되는 철학을 담아냈다.

윤선도의 또 다른 발자취를 느낄 수 있는 곳이 보길도다. 서인이 집권하던 시절, 남인 가문에서 태어난 윤선도는 당쟁에 휘말려 무려 20년에 달하는 유배 생활과 19년의 은거 생활을 했다. 1636년 겨울, 병자호란이 일어났을 때 의병을 일으켜 강화도로 북상했으나 인조가 청나라에 항복한 사실을 알고 크게 통분했다.

그 뒤로 안빈낙도하며 살고자 제주도로 가던 길에 풍랑을 만나 보길도에 정박하게 되었다. 보길도의 빼어난 절경에 감탄한 그는 ‘물에 뜬 연꽃봉오리 같다’하여 ‘부용동’이라 이름을 짓고 거처를 조성한 뒤 13년 동안 머물렀다. 보길도 부용동 원림은 크게 세 구역으로 나뉘는데, 첫 번째 구역은 낙서재와 곡수당으로, 고산 윤선도가 학문과 사상을 닦던 주된 공간이다.

두 번째 구역인 동천석실은 산 중턱 바위 절벽에 자리하고 있다. 자연 속에 정자를 지어 바위 속에 파묻힌 듯한 절경을 보여준다. 낙서재의 마루에서 보이는 동천석실은 마치 바위 속에 사뿐히 정자가 앉아 있는 듯, 주변 자연을 그대로 살린 미감이 으뜸이다.

세 번째 구역인 세연지와 세연정은 담양의 소쇄원, 영양의 서석지와 더불어 조선의 3대 정원으로 꼽힌다. 세연지는 ‘스스로 그러하듯 놓여진’ 자연스러운 조형미가 돋보인다. 글쓴이가 평하듯 ‘인간이 만들었지만, 인간의 손길을 제거한 저절로 그러한 자연의 모습’, 그런 모습을 보여주는 공간이다.

(p.284)

당시 유학자들의 삶은 수기치인(修己治人)에 바탕을 두어 수기로서 인격과 학문을 닦아 자신을 다스리고, 과거에 급제에 벼슬에 나가면 치인으로 남을 윤택하게 하는 정책을 수립하는 데 몰두했다. 그러나 관인으로서의 삶이 여의치 않으면 다시 낙향하여 도학을 추구하면서 때를 기다리는 것이 선비의 자세였다. 학문과 정치를 별개로 보지 않아 때로는 낙향해서 그곳에 유학적 경관을 조성하고, 풍악을 즐기며 글을 읽는 모습이 자연스러운 일이었다. 고산 역시 “사군자의 처세는 출(出)과 처(處) 두 길뿐이니 조정이 아니면 산림(山林)이라.”는 출처관을 가지고 있었다.

세상에 나아가 뜻을 펼치고, 그것이 여의찮으면 자연에 은거하며 학문을 닦는 삶. 오늘날의 기준으로 보아도 참으로 이상적이고 멋진 삶이다. 벼슬길의 영욕과 자연에서 안빈낙도를 두루 경험한 윤선도야말로 출(出)과 처(處)의 묘미를 완벽히 이해한 현인이 아니었을까.

남도는 이렇듯 인문학적 감성이 살아 숨 쉬는 곳이다. 글쓴이가 저마다의 감성으로 보여주는 40곳의 장소는 그에 담긴 이야기도 풍부하거니와 문장도 유려하여 글맛이 살아있다. 완연한 봄이 된 요즘, 이 책과 함께 남도로 여행을 떠나보는 것도 좋겠다.