[우리문화신문=김광옥 수원대 명예교수] 세종은 정치를 펴는 데 있어서 제일 먼저 해야 할 일로 인재들을 모으고 합당한 임무를 주고 뒤에서 보조해 주는 데 있었다.

임금이 인재등용의 중요성에 대해 이조에 전지한다.

이조에 전지하기를, "정치하는 요체는 인재를 얻는 것이 가장 먼저 할 일이다. 관원이 그 직무에 적당한 자면, 모든 일이 다 다스려지나니, 그 직위에 있는 동반 6품과 서반 4품 이상으로 하여금 현직이나 해직 중을 가리지 말고 슬기로움과 씩씩함이 뛰어나서 가히 변방을 지킬 만한 사람과 공정하고 총명하여 가히 수령직에 대비할 수 있는 자와, 사무에 능숙하고 두뇌가 명석하여 극히 번거로운 자리에 감당할 수 있는 자 3명을 각각 천거하여 임용에 충당하게 하되, 혹 그 인재를 알기 어렵거든 과목마다 반드시 각기 한 사람씩을 찾아서 구할 것 없이 다만 아는 대로 〈쓸 만한 사람〉 3인을 천거하게 하라. 만약 사정에 따라 잘못 천거하여, 〈그 사람이〉 재물을 탐하고 정사를 어지럽게 하여, 그 해가 백성에게 미치게 한 자는 율문을 살펴서 죄를 과하되, 조금이라도 가차 없게 하라." 하였다. (⟪세종실록⟫5/11/25)

인재 추천을 통해 임용에 임하되 정사를 어지럽게 하면 그 책임을 지게 하라는 법칙이다.

세종의 정치에서 득인(得人)은 “사람을 얻는다”는 뜻으로, 유능하고 덕망 있는 인재를 발탁하여 국가 운영에 쓰는 방법을 말한다. 중세 정치에서는 사회적 시스템이 활발하지 못한 탓이 있어 백성의 지지를 얻기 이전에 올바른 판단 곧 옳은 정사(政事)가 우선이 되어야 한다. 이 규칙을 따르자면 곧 곧고 유능한 한 사람이 정치가 되고 법이 되어야 한다. 그러므로 임금은 바로 사람을 잘 쓰는 일이 최고의 정치술로 꼽히는데 이는 구체적으로는 인재를 알아보고 등용하고, 또한 그 인재가 능력을 발휘할 수 있게 환경을 마련하는 것까지를 포함한다.

세종이 “성군”이라 불리는 까닭 가운데 하나가 바로 이 득인술, 곧 인재를 발굴ㆍ등용ㆍ활용하는 방식에 탁월했기 때문이다.

그렇다면 세종의 득인술 특징은 어떠한가?

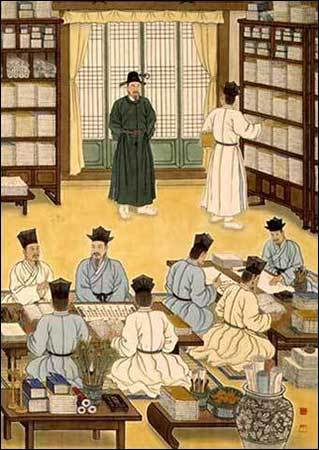

《세종실록》에 드러난 그의 인재 등용술에는 첫째 광범위한 인재 발굴이 있다. 그 예로 신분ㆍ출신에 크게 구애받지 않고 학식과 능력이 있으면 기용했다. 집현전을 설치하여 젊고 유능한 학자들을 모아 학문ㆍ정책 연구를 맡겼다. 구체적으로는 토론을 통해 의견을 수렴하려 했다. 항상 신하들과 토의하고, 의견이 달라도 포용하면서 중론을 형성하려 했다.

그리고 임무에 따라 인물을 적재적소 배치하려 했다. 예컨대 과학에는 장영실, 음악에는 박연, 법제에는 정인지ㆍ하연 등을 맡기었다. 그리고 한 번 쓴 사람은 끝까지 신뢰하면서도 결과에 따라 조정했다. 그리고 단순히 명령으로 부리는 것이 아니라, 임금 자신이 학문과 덕을 닦아 덕을 통한 설득과 교화를 통해 신하들이 감복하게 했다.

《세종실록》의 기사를 보자. 《세종실록》에는 ‘득인’ 자체가 자주 나오며 다음 같은 대목들이 있다.

(실행한 사람의 자손의 과거응시 금지에 대한 장아ㆍ권칠림 등의 상소) 예문 봉교 장아(張莪) 등이 상서하기를, "나라를 다스리는 길에 인재(人材)를 얻는 것보다 더 큰 것은 없고, 인재를 얻는 방법은 무엇보다도 우선 뽑는 것에 있는 것입니다. 삼대 이전에는 여사(閭師, 벼슬이름)ㆍ족사(族師, 벼슬이름)가 그 사람의 어질고 재간이 있는 것을 평가하여서 조정에 뽑아 올리면, 사도(司徒, 벼슬이름)ㆍ사마(司馬, 벼슬이름)는 그 사람의 덕행을 고사하여 관에 벼슬을 시켰으므로, 인재가 여기에서 배출되어 왕성하게 되었던 것입니다. 내려와 후세에 이르러서는 향거(鄕擧, 지방의 과거)의 제도는 드디어 폐지되고 과거의 법이 시행되었습니다.(⟪세종실록⟫14/3/3)

(사헌부의 혐의를 피하는 것을 거두고 김효분만을 국문하게 하다) ... 사헌부의 서리(書吏) 등이 상언(上言)하기를, "대개 대성(臺省, 대관과 간관)을 탄핵할 경우는 당해 일원(一員)만을 추문하라고 하는 교지(敎旨)가 일찍이 있었는데, 지금 형조에서는 김효분(金孝芬)의 자기 죄를 모면하려는 말만 믿고, 대원 전부의 시비(是非)를 심문합니다." ... 하니, 임금이 말하기를,

"사람 얻기가 어려운데 어찌 가벼이 바꿀 수 있느냐. 형조에 명하여 대장(臺長, 사헌부의 장령과 지평)에 대해서는 논(論)하지 말고 다만 효분만 국문하게 하라." 하였다. (⟪세종실록⟫10/5/19)

이런 기사들에서 보듯 세종은 인재 얻는 것을 임금의 첫째 임무로 여겼고, 실제로 집현전 학사 제도, 과거제 정비, 추천제 강화 등을 통해 제도를 마련했다. 결과적으로 세종의 득인술은 “사람을 얻어 그 능력을 발휘하게 하는 것”이며, 실록 기사에서도 득인(得人)이라는 표현이 자주 등장하며 임금의 핵심 임무로 강조되고 있다.