[한국문화신문 = 김영조 기자]

“동방의 풍속이 예로부터 세시를 중히 여겨 / 흰머리 할아범, 할멈들이 신이 났네 / 둥글고 모난 윷판에 동그란 이십팔 개의 점 / 정(正)과 기(奇)의 전략전술에 / 변화가 무궁무진하이 / 졸(拙)이 이기고 교(巧)가 지는 게 더더욱 놀라우니 / 강(强)이 삼키고 약(弱)이 토함도 미리 알기 어렵도다. / 늙은이가 머리를 써서 부려 볼 꾀를 다 부리고 / 가끔 다시 흘려 보다 턱이 빠지게 웃노매라.”

위는 고려말-조선초의 학자 목은 이색이 쓴 ≪목은고(牧隱藁)≫에 나오는 이웃 사람들의 윷놀이를 구경하면서 쓴 시입니다. 이 윷놀이를 할 때 던져서 나온 윷가락의 이름은 하나를 도, 둘을 개, 셋을 걸, 넷을 윷, 다섯을 모라 부르는데, 이는 끗수를 나타내는 말이지요. 이 도·개·걸·윷·모는 원래가 가축의 이름을 딴 것으로 봅니다. 곧 도는 돼지[豚]를, 개는 개[犬]를, 걸은 양(羊)을, 윷은 소[牛]를, 모는 말[馬]을 가리킵니다.

|

||

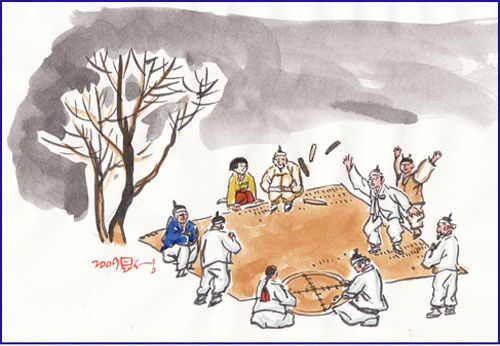

▲ "모야, 윷이야!" 신나는 추임새문화 윷놀이(그림 이무성 한국화가) |

||

먼저 도는 원말이 ‘돝’으로 어간(語幹) 일부의 탈락형인데 돝은 돼지의 옛말로 아직도 종돈(種豚)을 ‘씨돝’이라 부르고, 또 일부 노인들 사이에는 돼지고기를 ‘돝고기’라 부르지요. 개는 지금도 개[犬]이며, 걸은 지금 양(羊)이라 부르는 가축의 옛말입니다. 또 윷은 소[牛]로 소를 사투리로는 “슈·슛·슝··중·쇼”라고도 하는데 여기의 “슛”이 윳으로 변하였다가 윷으로 되었습니다. 마지막으로 모는 말[馬]인데 사투리에 몰·모·메라는 말이 있음을 보면 알 수 있지요.

이들 가축은 옛사람들에게는 큰 재산이었고 또 일상생활에서는 가장 친밀한 짐승이었습니다. 그래서 그 가축의 이름과 함께 몸의 크기를 윷놀이에 이용하였던 것으로 보입니다. 곧 몸 크기의 차이를 보면 개보다는 양이, 양보다는 소가, 소보다는 말이 더 크기 때문에 그렇게 끗수를 정한 것이지요. 우리의 전통 윷놀이의 특징은 위 시에서 나오는 말처럼 서투른 사람이 노련한 사람을 이길 수도 있는 무궁무진한 변화에 있습니다.