[우리문화신문=한성훈 기자] 국보 <기마인물형토기(騎馬人物形土器)>는 우리에게 굉장히 친숙한 문화재입니다. 1924년 발굴될 때도 세간의 이목을 집중시켰지만 지금도 신라 문화를 대표하는 유물로 국립중앙박물관에 전시되어 관람객의 사랑을 받습니다. 주인과 하인으로 보이는 인물이 각각 말을 탄 모습으로, 말 탄 사람의 옷과 각종 말갖춤이 사실적으로 표현되어 신라인의 생활상을 알려주는 아주 중요한 자료입니다. 어떻게 발굴했을까? 이 기마인물형토기는 경주시 노동동에 있는 금령총(金鈴塚)에서 발굴되었습니다. 일제강점기인 1924년 5월 30일이었습니다. 금령총은 6세기 초, 다시 말해 지금으로부터 1,500년 전쯤의 신라 무덤입니다. 금령총 주변에는 신라의 초대형 무덤이 모여 있습니다. 금령총의 북쪽에 약 15m 떨어져서 단일 무덤으로는 신라의 가장 큰 무덤인 봉황대가 있고, 서쪽에는 금관총, 서봉총, 남쪽에는 황남대총, 천마총이 있습니다. 금관이 처음으로 발견된 금관총은 금령총과 불과 50여 미터 떨어져 있습니다. 1920년 금관총에서 금관이 발견되었을 때 당시 언론은 ‘동양의 투탄카멘’이라고 특필하였고, 세간의 주목을 받았습니다. 그러나 금관총은 집을 짓

[우리문화신문=김영조 기자] 사리는 ‘몸’을 의미하는 산스크리트어 ‘사리라(sarira)’를 음역한 말입니다. 인도에서는 사리를 모신 탑을 예배 대상으로 여겨왔습니다. 불교가 한반도에 들어온 이래로 다양한 전각과 탑을 지어 부처를 모셨으며, 사리장엄구를 만들어 부처께 올리고 탑에 봉안했습니다. 한국은 ‘석탑의 나라’라 일컬을 만큼 석탑을 많이 만들었습니다. 그런데 석탑이 대다수지만, 벽돌을 쌓아 올린 전탑도 일부 확인되는데, 칠곡 송림사 오층전탑이 그 예입니다. 이 탑은 전탑이라는 특징 말고도 독특한 형태의 사리장엄구가 발견되어서 특히 눈길을 끕니다. 전탑에서 발견된 사리장엄구 석탑에 사리장엄구를 봉안하려면 석탑 부재의 한 부분을 파서 공간을 별도로 만들어야 합니다. 그러나 벽돌을 쌓아 만드는 전탑은 석탑과 달리 별도 공간을 파내기가 쉽지 않습니다. 그렇다면 칠곡 송림사 오층전탑의 사리장엄구를 어떻게 탑 안에 모셨을까요? 1959년 탑을 해체, 수리하는 과정에서 이 비밀이 밝혀졌습니다. 2층 탑신 부분에서 거북 모양의 석함이 발견되었는데 그 안에 사리장엄구가 모셔져 있었습니다. 사리장엄구는 건물 형태의 금동제 사리기 안에 녹색 유리잔이, 그 안에 다시 녹색

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 《광해군일기(光海君日記)》는 조선의 역사를 기록한 《조선왕조실록(朝鮮王朝實錄)》(아래 《실록》) 가운데 광해군(1575~1641, 재위 1608~1623) 시기의 역사를 편년체(編年體, 사실을 연월로 기술하는 편찬 방법)로 기록한 책입니다. 이 책은 1624년(인조 2)부터 편찬이 시작되었고, 1633년(인조 11) 중초본(中草本)’ 1부가, 이듬해 5월에 중초본을 검토하고 옮겨 쓴 정초본(正草本) 2부가 완성되었습니다. 이후 《광해군일기》 중초본’은 태백산 사고(경북 봉화)에, 정초본 2부는 정족산 사고(강화도)와 적상산 사고(전북 무주)에 1부씩 봉안(奉安)되었습니다. 국립중앙박물관 소장 《광해군일기》는 적상산 사고에 보관되었던 1책(권55-58)으로, 1612년(광해군 4) 7월 1일부터 10월 30일까지의 기록을 담았습니다. 비운의 임금 광해군 광해군은 1575년(선조 8) 선조와 후궁 공빈 김씨(1553~1577)의 둘째 아들로 태어났습니다. 1592년(선조 25) 임진왜란이 일어나자, 왕세자로 책봉되어 전란의 수습에 힘썼으며, 1608년 선조의 뒤를 이어 조선 제15대 임금으로 즉위했습니다. 광해군은 즉

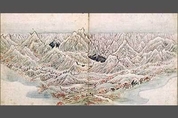

[우리문화신문=김영조 기자] 조선 후기 선비 화가 정수영(鄭遂榮, 1743~1831)은 1797년 가을 금강산을 유람하였습니다. 금강산 풍경을 유탄(柳炭, 그림의 윤곽을 그리는 데 쓰는, 버드나무를 태워 만든 숯)으로 스케치하고 이를 토대로 2년 뒤인 1799년 3월부터 8월까지 6달에 걸쳐 가을 금강산(풍악산) 그림첩인 《해산첩(海山帖)》을 완성했습니다. 지리학자 집안 후손인 정수영은 남다른 관찰력, 독자적인 시각과 경물 배치 방식, 특유의 필법이 특징인 자신만의 금강산 그림을 남겼습니다. 금강산의 가을을 담은 정수영의 《해산첩》 단풍의 계절 가을이 오면 현대인들은 여행을 가서 아름다운 풍경을 기념하기 위해 사진을 찍고 이를 블로그 등의 개인 누리집에 올려서 여러 사람이 함께 볼 수 있도록 합니다. 사진들을 보고 있노라면 같은 장소라도 개인의 취향과 관심사, 시각 경험에 따라 촬영 대상이 달라지고, 같은 대상을 찍어도 사진기의 종류, 촬영 각도, 촬영자의 기술에 따라 서로 다른 사진이 생산됨을 깨닫게 됩니다. 조선시대에도 가을 여행의 추억을 글과 그림으로 남겼습니다. 단풍이 아름다워서 ‘풍악산(楓嶽山)’이란 별명이 있는 금강산을 찾은 문인들은 자신이 본 것

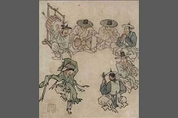

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 기와이기, 주막, 새참, 무동, 씨름, 쟁기질, 서당, 대장간, 점보기, 윷놀이, 그림 감상, 타작, 편자 박기, 활쏘기, 담배 썰기, 자리 짜기, 신행, 행상, 나룻배, 우물가, 길쌈, 고기잡이, 노상풍정(路上風情), 장터길, 빨래터. 조선시대의 대표적인 화가 단원 김홍도(1745~ ?)가 그린 《단원풍속도첩》 속 스물다섯 점의 그림들입니다. 이 그림들은 조선시대에 만들어진 이미지 가운데서 우리에게 가장 친숙한 것 가운데 하나로 꼽을 수 있는 것으로, 서민들의 노동, 놀이, 남녀 사이에 오고 가는 은근한 감정 등 삶의 여러 모습들이 그려져 있습니다. 조금 더 상세하게 보자면, 그림의 소재는 농업, 상업, 어업 등 일상에서의 노동부터 노동 뒤의 휴식, 서민들의 놀이와 선비들의 고상한 취미생활까지, 그 주인공은 젖먹이 아기부터 노인까지, 서민부터 양반까지입니다. 그려진 소재와 대상이 다채롭고 생생하여 조선시대의 한 때, 어떤 곳에 다녀온 기분인데, 이렇게 다양한 삶의 모습을 하나의 화첩에 모아 그린 예는 풍속화가 유행했던 조선 후기에서도 많지 않습니다. 스케치풍의 그림 : 최소화된 묘사와 채색 가로, 세로 30여 센

[우리문화신문=김영조 기자] 박물관을 찾은 많은 분들이 스치듯 지나가는 전시실이 있습니다. 구석기시대 사람들의 삶과 문화를 만날 수 있는 공간인 ‘구석기실’입니다. 심지어 일부 관람객은 “전시실에 누가 자갈돌을 가져다 놓았어?”라는 말을 하기도 합니다. 그런데 관람객의 관찰이 틀리지 않습니다. 왜냐하면 자갈돌로 만들어진 점이 우리나라 구석기의 큰 특징 가운데 하나이기 때문입니다. 연천 전곡리 유적에서 처음 확인되어 이제는 전국에서 출토되는 주먹도끼는 자갈돌을 재료로 삼았습니다. 구석기시대 사람들은 자갈돌을 깨뜨려 다듬어서 주먹도끼를 만들었습니다. 이처럼 두들겨 치거나 깨뜨리는 타격 기술은 인류 첫 돌연장인 찍개에서부터 이용되었습니다. 진열된 주먹도끼나 찍개는 크기도 하고 모양이라도 있으니 도구처럼 느껴집니다. 그런데 구석기실 마지막 장을 차지하는 작고 길쭉길쭉한 돌날은 도대체 어떻게 쓰였고 무슨 의미가 있는지 단박에 알아보기가 어렵습니다. 앞선 시기의 주먹도끼와는 견줄 수가 없을 정도로 작고 약하게 생겼습니다. 이것은 대체로 길이는 5㎝ 이하이고, 너비는 0.5㎝ 안팎으로, 길이가 너비의 2배를 넘습니다. 그래서 ‘작은 돌날’이라 부르며, 세석인(細石刃)ㆍ좀

[우리문화신문=김영조 기자] 개성 부근에서 출토되었다고 전하는 아름다운 청자 주전자와 받침입니다. 고려시대 귀족들이 이 주전자에 담긴 술을 서로 따라 주며 이야기를 나누는 모습이 절로 상상되는 작품입니다. 색은 맑고 푸르며, 표주박 모양 주전자와 대접 모양 받침이 한 벌을 이룹니다. 푸른 배경 위에 까맣고 하얀 무늬가 눈에 띄며 전체적으로 균형과 조화가 돋보입니다. 주전자는 술, 물 등의 액체를 담아서 따르는 용도며, 받침은 주전자를 받쳐 주전자에 담긴 액체를 보온하는 등 기능적인 역할을 합니다. 완벽한 조합과 독특한 표현 기법, 자유분방한 무늬가 특징인 이 주전자와 받침은 2017년에 보물로 지정되었습니다. 완벽한 구성과 형태의 아름다움 이 작품은 주전자, 그리고 주전자 뚜껑, 주전자를 받치는 받침이 하나의 꾸러미를 이루고 있습니다. 고려청자 가운데 주전자는 상당히 많은 수가 전해집니다. 그렇지만 이처럼 뚜껑과 받침까지 완전한 하나의 꾸러미를 갖추고 있는 예는 드물어 이 청자가 더욱 값어치 있게 느껴집니다. 주전자는 표주박 모양[瓢形]을 그대로 담았습니다. 식물이나 동물, 인물 등 사물의 형태를 본떠 만든 청자를 상형청자(象形靑磁)라고 하는데, 이 주전자도

[우리문화신문=김영조 기자] 조세걸(曺世傑, 1636~1705 이후)의 와룡담(臥龍潭)ㆍ농수정(籠水亭)은 국립중앙박물관 소장품 《곡운구곡도첩(谷雲九曲圖帖)》에 실린 그림입니다. ‘곡운구곡(谷雲九曲)’은 지금의 강원도 화천 용담리 일대의 빼어난 경치를 자랑하는 방화계(傍花溪), 청옥협(靑玉峽), 신녀협(神女峽), 백운담(白雲潭), 명옥뢰(鳴玉瀨), 와룡담(臥龍潭), 명월계(明月溪), 융의연(隆義淵), 첩석대(疊石台)를 일컫는 지명입니다. 화첩을 그리게 한 주인공인 유학자 김수증(金壽增, 1624~1701)은 일찍이 6곡인 ‘와룡담’ 골짜기에 숨어 들어가 정자를 짓고 살았습니다. 농수정은 그 정자의 이름이며 <농수정> 그림은 ‘와룡담’ 계곡과 정자를 근경에서 자세하게 그린 그림입니다. 곡운은 김수증의 아호이기도 하고, 화천군 용담리 일대의 원래 명칭인 사탄(史呑)을 주희(朱熹)가 머문 무이산(武夷山)의 ‘운곡(雲谷)’을 따라서 ‘곡운(谷雲)’으로 김수증이 바꿔 부른 것입니다. ‘와룡담’은 구곡 가운데 제6곡으로 가장 뛰어난 절경으로 손꼽히며 김수증은 화룡담 상류가 모이는 귀운동 골짜기에 7칸짜리 띠풀 집을 짓고 곡운정사(谷雲精舍)도 운영하였습니다. 정

[우리문화신문=김영조 기자] 조선의 전통을 이은 대한제국의 마지막 진연의궤 《진연의궤》는 51살이 된 고종의 망육순을 기리기 위해 1902년 11월 4일부터 9일까지 경운궁의 중화전과 관명전에서 치른 잔치를 기록한 책입니다. ‘진연’이란 나라에 경사가 있을 때 궁중에서 베풀던 잔치를 말하지요. 진찬(進饌)ㆍ진작(進爵)ㆍ진풍정(進豊呈) 등도 같은 의미입니다. 의궤는 반차도 등의 그림을 수록한 권수(卷首)와 본문에 해당하는 권1, 2, 3으로 엮었습니다. 이는 조선의 전통을 이은 대한제국의 마지막 진연의궤입니다. 대한제국 시기 황실 축하 잔치의 면모를 살필 수 있고 황실의 위상을 높이고자 했던 고종의 일면을 엿볼 수 있습니다. 1902년 11월 고종 망육순 기림 진연 고종은 1897년 7월 대한제국을 선포하여 자주독립국가임을 대내외에 천명하였습니다. 황제국에 걸맞은 체제를 갖추어 위상을 높이고자 「대한국 국제」를 반포하여 무한한 권력을 가진 황제권을 명문화하였습니다. 또한 광무개혁을 단행하여 근대국가를 만들고자 하였습니다. 이런 가운데 맞이한 1902년은 고종 황제가 육순을 바라보는 51세가 되는 해였고[망육순], 기로소(耆老所)에 들어간 해였으며, 즉위한 지

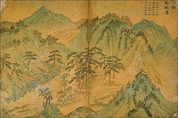

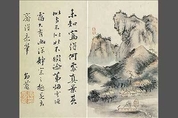

[우리문화신문=얼레빗으로 빗는 하루] 그림에 대한 평이 적힌 이 작품은 현재(玄齋) 심사정(沈師正, 1707-1769)이 그린 진경산수화(眞景山水畫)입니다. 그림에 대한 평(評)을 쓴 사람은 조선 후기 사대부 화가 강세황(姜世晃, 1713-1791)지요. 그림과 글이 거의 같은 비율이어서 그림과 글씨의 아름다움을 함께 즐길 수 있습니다. 물 흐르는 듯 자연스럽게 써 내려간 강세황의 글씨는 아름다우면서도 격조가 있습니다. 오른쪽의 그림을 먼저 살피겠습니다. 그림은 크게 세 부분으로 나뉘는데, 가장 멀리 거칠고 험한 느낌의 봉우리들이 보이고, 중간에 먼 산들과 거리가 떨어져 있는 산자락이 보입니다. 산 밑에는 사람들이 사는 마을이 있습니다. 시선에서 가장 가까운 곳은 화면 오른쪽 밑으로 좁고 가느다란 길이 나 있고, 소를 몰고 오는 목동이 아주 조그맣게 그려졌으며, 가을철 추수가 끝난 뒤를 암시하듯 커다란 노적가리가 보입니다. 그림으로 미루어 여기는 아늑한 뒷산을 배경으로 한 추수가 끝난 어느 마을이라고 생각할 수 있습니다. 호젓하고 조용한 느낌입니다. 진경을 그릴 때 중요한 점 그림에서 더 이상의 의미를 읽어 내기는 좀 어렵습니다. 다음으로 글에 대해서 살펴보