[우리문화신문=서한범 명예교수] 시조창은 <시절가>, <단가>, 또는 <시절 단가>라고도 했는데, 영조 때 이세춘이 처음으로 장단을 배열한 것으로 알려져 있다. 평시조라는 명칭에서 <평(平)>은 가곡 <평거(平擧)>와 같이 보통의 높이로, 중허리시조는 <중거(中擧)>와 같이 중간부분을 들어내는 곡조, 지름시조는 <두거(頭擧)>와 같이 머리 부분을 높이 내는 곡조, 사설시조는 농(弄)시조, 또는 엇시조로, <언롱(言弄)>의 형태와 유사하다는 이야기를 하였다. 『시조창보(時調唱譜)』를 펴낸 이양교(李良敎)는 김진홍(金眞紅), 장사훈, 김태영, 한창환 등을 통해 추교신, 임기준, 최상욱 등의 시조가락을 이어왔다는 점에서 전통성이 인정된다는 이야기도 하였다. 이번주에는 기악합주곡으로 널리 알려진 <영산회상(靈山會相)>과 관련된 이야기이다. <영산회상>은 넓은 의미로 석가의 교설(敎說)이다. 홍윤식은『한국불화의 연구』에서 이 말은 불교자체를 의미할 뿐 아니라, 불교의 상징적인 표상으로서의 뜻을 지닌 말이라고 했다. 의미를 좁혀 영축산에서 석가의 법화경(法華經)을

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 오늘은 24절기 중 추분으로 낮과 밤의 길이가 같은 날입니다. 이날을 기준으로 밤의 길이가 점점 길어지며 가을도 그만큼 깊어가지요. 오늘날 우리가 알고 있는 추분의 의미는 이것이 다일까요? 아닙니다. 조선왕조실록 <철종 10년 (1859)> 기록에 보면 “(임금께서) ‘성문의 자물쇠를 여는 데 대해 의견을 모으라고 하시면서 종 치는 시각은 예부터 전해오는 관례에 따라 정하여 행하라는 가르침이 있었습니다. 추분 뒤에 자정(子正) 3각(三刻)에 파루(罷漏, 통행금지를 해제하기 위하여 종각의 종을 서른 세 번 치던 일)하게 되면, 이르지도 늦지도 않아서 딱 중간에 해당하여 중도(中道)에 맞게 될 것 같다.”라는 내용이 보입니다. 이 기록처럼 추분날 종 치는 일조차 중도의 균형감각을 바탕에 깔고 있음을 알 수 있습니다. 더도 덜도 치우침이 없는 날이 추분인 것으로 이는 그 어느 쪽으로도 기울지 않는 곳에 덕(德)이 있다는 뜻이며 이를 중용이라고 볼 수 있습니다. 그런가 하면 추분엔 향에 대한 의미도 생각해 볼 수 있습니다. 추분의 들녘에 서면 벼가 익어가는데 그 냄새를 한자말로 향(香)이라고 합니다. 벼 화(禾

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 지난해에 이어 두해째 '코로나19' 때문에 한가위를 오롯이 즐기지 못하고 있어 안타깝다. 하지만 올해로 '코로나19'가 끝나기를 바라는 마음에서 온 국민이 한마음으로 방역을 지키면서 겨레 최대의 명절인 한가위를 맞았다. ≪열양세시기≫에 있는 “더도 덜도 말고, 늘 가윗날만 같아라!”는 말처럼 한가위는 햇곡식과 과일들이 풍성한 좋은 절기로 ‘5월 농부, 8월 신선’이라는 말이 실감이 날 정도다. 가위의 유래와 말밑 한가위는 음력 팔월 보름날로 추석, 가배절, 중추절, 가위, 가윗날 등으로 불린다. '한가위'라는 말은 ‘크다’는 뜻의 '한'과 '가운데'라는 뜻의 '가위'라는 말이 합쳐진 것으로 8월 한가운데 있는 큰 날이라는 뜻이다. 또 '가위'라는 말은 신라 때 길쌈놀이(베짜기)인 '가배'에서 유래한 것인데 다음과 같은 ≪삼국사기≫의 기록에서 찾아볼 수 있다. "신라 유리왕 9년에 국내 6부의 부녀자들을 두 편으로 갈라 두 왕녀로 하여금 그들을 이끌어 음력 열엿새 날인 7월 기망(旣望, 음력 16일)부터 길쌈을 해서 8월 보름까지 짜게 하였다. 그리고 짠 베의 품질과 양을 가늠하여 승부를 결정하고, 진편에서 술과 음

[우리문화신문=서한범 명예교수] 지난주에는 시조의 학습을 위해서는 쉬운 악보의 제작, 지도법에 대한 연구가 필요하다는 이야기를 하였다. 내포제 시조의 확산을 위해서는 도내(道內)공직자들과 교사들을 동호인으로 안내해야 하며, 국내외 방문객들을 위한 프로그램이 필요하다는 이야기, 그러면서 동 보존회는 이제까지 추진해 온 발표회, 경연대회, 강습회 등을 꾸준히 지속시켜 나가야 한다는 당부의 이야기도 하였다. 이번주에는 시조음악에 관한 일반 상식 몇 가지를 소개하고자 한다. 본래 시조, 또는 시조창은 <시절가>, <단가>, <시절단가>라는 명칭으로 불러온 노래였다. 시조는 조선조 영조 무렵, 신광수(申光洙)의 《석북집(石北集)》 관서악부에 보이는 시구(詩句, 곧 “ 일반 시조에 장단을 배열한 것은 장안에서 온 이세춘(李世春)으로부터 비롯한다”는 내용으로 알려져 있으나, 정작 그 악보는 순조 때, 서유구의 《임원경제지(林園經濟志)》 유예지(遊藝志)편에 전하는 시조 악보라는 점에서 200여년을 헤아린다. 이 악보를 해독하여 세상에 알린 장사훈 교수는 이 시조가 현행 경제(京制)의 평시조라는 점을 밝혔으며, 그 이후 평시조는 가곡의 다양한

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 오늘은 24절기의 열다섯째 절기인 ‘백로(白露’)입니다. 이때쯤이면 밤 기온이 내려가고, 풀잎에 이슬이 맺혀 가을 기운이 완연해지지요. 원래 이 무렵은 맑은 날이 계속되고, 기온도 적당해서 오곡백과가 여무는데 더없이 좋은 때지요. 늦여름에서 초가을 사이 내리쬐는 하루 땡볕에 쌀이 12만 섬(1998년 기준)이나 더 거둬들일 수 있다는 통계도 있습니다. 그런데 최근 가을장마 탓으로 농민들은 큰 고통을 당하고 있습니다. 옛 어른들은 이때 편지 첫머리에 `포도순절(葡萄旬節)에 기체만강하시고...' 하는 구절을 잘 썼는데, 백로에서 추석까지 시절을 포도순절이라 했지요. 그 해 첫 포도를 따면 사당에 먼저 고한 다음 그 집 맏며느리가 한 송이를 통째로 먹어야 하는 풍습이 있었습니다. 주렁주렁 달린 포도알은 다산(多産)을 상징하는 의미이고, 조선백자에 포도 무늬가 많은 것도 역시 같은 뜻입니다. 어떤 어른들은 처녀가 포도를 먹고 있으면 망측하다고 호통을 치는 사람이 있는데 바로 이 때문이지요. 부모에게 배은망덕한 행위를 했을 때 ‘포도지정(葡萄之情)’을 잊었다고 개탄을 합니다. ‘포도의 정’이란 어릴 때 어머니가 포도를 한

[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] 시조창의 확산화 운동은 젊은 층, 그 가운데서도 초, 중등학교 학생들을 애호가층으로 확보해 나가야 한다는 이야기, 어린 학생들은 시조를 통해 느림의 철학을 배울 수 있다는 이야기, 그러기 위해서는 교재의 제작이 중요하다는 이야기, 현재의 시조창 교재들은 정간, 오선, 그림 악보 등 다양하나, 음높이와 박자, 노랫말 등의 구분이 불분명함으로 더욱 정확한 기보방법을 통해 악보의 체계를 갖추어야 한다는 이야기를 하였다. 학습자의 음악수준이나 단계별 난이도를 고려해서 새로운 시조창 악보를 제작하는 작업은 절대적으로 필요한 작업이 아닐 수 없다. 우선 대부분 애호가들은 악보를 익히는데 너무 많은 시간이 소요된다는 점을 하소연하고 있다. 무엇보다도 노랫말의 표기 위치와 음고(音高) 표시와 박자의 한배 표기가 불분명하여서 더욱 정확하고 분명한 기보체계를 마련해달라고 요구하고 있다. 그런 다음 표현방법으로 요성(搖聲), 곧 떠는 소리, 흘려내리는 퇴성(退聲), 밀어 올리는 추성(推聲) 등 다양한 표현법이 첨가되어야 한다. 악보의 제작은 신중하게 여러 가지 요건들을 고려해서 제작되어야 한다. 이 문제에 대한 구체적인 제안은 별도의 기회

[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] 지난주에는 <내포제시조 보존회>가 70여 년 역사를 자랑하는 단체라는 점, 부여읍에 한옥 건물의 회관을 소유하고 있으며 내포제시조의 전승활동, 강습 및 발표회, 전국규모의 경창대회를 개최해 오고 있다는 점, 앞으로의 발전방향으로는 첫째, 내포제 시조의 문화재적 가치를 인식시켜서 지역민들에게 자긍심을 심어야 한다는 점 등을 이야기하였다. 보존회에 기대하는 발전방향의 제안은 하나둘이 아니다. 지역민들에게 시조의 값어치를 인식시켜 자긍심을 심는 일, 그다음 주문은 젊은이들을 애호가층으로 확보해 나가야 한다는 점이다. ‘시대가 변해서인가?’, ‘느린 형태의 노래를 꺼려서인가?’ 가곡이나 가사, 시조창과 같은 전통의 노래들은 재미없다고 생각하는 사람들이 많다. 특히 젊은 층이 그러해서 이들을 시조나 가곡의 애호가로 만들기는 매우 어려운 일이 되어 버렸다. 어린이들은 더욱 어렵다. 그래서 어린이들에게 시조를 지도하는 일은 정책적으로 접근해야만 가능할 정도이다. 누구는 “어린이들에게 빠르고 발랄한 노래를 지도해야지, 왜 노인층이 즐기는 가곡이나 시조를 지도해야 하는가?”라고 그럴듯한 항변을 내놓기도 한다. 어린이들에게 시

[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] 지난주에는 <내포제시조 보존회> 발표회에서 부른 ‘사자강’과 사설시조, ‘부소산 저문 비’를 소개하였다. 시어(詩語)들의 해석과 함께 부소산 저문비의 부여 8경도 소개하였다. 부소산의 모우(暮雨), 낙화암의 영혼, 백마강에 잠긴 달, 고란사의 새벽 종소리, 수북정의 푸른 아지랑이, 규암진의 돛단배, 구룡포에 내려 앉는 기러기, 백제탑에 비추는 석조의 모습 등이란 이야기를 하였다. 내포제시조를 지켜 온 동 <보존회>는 70여 년의 역사를 자랑하는 단체다. 연혁을 보면 1954년 3월, <시우단체 총연합회 부여지부>로 창립을 하였으며 현재 충남 부여군 부여읍 관북리 128-1 소재의 시조회관을 소유하고 있다. 이 회관은 1970년에 건립, 2000년에 개축되었는데, 무대와 300여 명의 객석을 확보하고 있는 발표회장과 회의실, 연습실 등이 마련된 한옥 건물이다. 이 회관의 개축은 내포제시조 보존회원들과 부여 시우회원들, 애호가들, 그리고 충청남도와 부여군 등의 민(民), 관(官) 합작품이어서 그 의의가 더욱 크다. 이 전수관의 건립으로 말미암아 지방문화재로 지정된 내포제시조의 전승활동은 물론

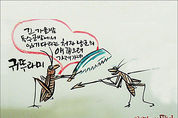

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 오늘은 24절기의 14번째인 처서(處暑)입니다. 여름이 지나 더위도 가시고, 선선한 가을을 맞이하게 된다고 하여 처서라 부르는데 낱말을 그대로 풀이하면 '더위를 처분한다.'라는 뜻이기도 합니다. 처서 때는 여름 동안 습기에 눅눅해진 옷이나 책을 아직 남아있는 따가운 햇볕에 말리는 ‘포쇄(曝:쬘 폭ㆍ포, :쬘 쇄)’를 합니다. 또 극성을 부리던 ‘모기도 입이 비뚤어진다.'라는 속담처럼 해충들의 성화도 줄어듭니다. “처서에 창을 든 모기와 톱을 든 귀뚜라미가 오다가다 길에서 만났다. 모기의 입이 귀밑까지 찢어진 것을 보고 깜짝 놀란 귀뚜라미가 그 사연을 묻는다. ‘미친놈, 미친년 날 잡는답시고 제가 제 허벅지 제 볼때기 치는 걸 보고 너무 우스워서 입이 이렇게 찢어졌다네.’라고 대답한다. 그런 다음 모기는 귀뚜라미에게 자네는 뭐에 쓰려고 톱을 가져가느냐고 물었다. 그러자 귀뚜라미는 ‘긴긴 가을밤 독수공방에서 임 기다리는 처자낭군의 애(창자)를 끊으려 가져가네.’라고 말한다.” 남도지방에서 처서와 관련해서 전해지는 이야기입니다. 귀뚜라미 우는 소리를 단장(斷腸), 곧 애를 끊는 톱 소리로 듣는다는 참 재미있는 표현이지요

[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] <내포제시조 보존회> 회원들의 정례발표회에서는 김윤희의 창이 돋보였다고 이야기하였다. 그는 초등학교 3학년 때부터 가야금 병창을 배우기 시작하면서 소동규의 시조창도 접할 수 있었고, <국악중고교>와 <한양대 국악과>에서 전문가 수업을 받았다는 이야기도 하였다. 현재는 고향(부여)에 살면서 <충남국악단> 단원으로 재직하며 내포제시조 이수자로 활동하고 있고, 원효대사가 백성들을 위해 노래로 부처님의 말씀을 전파하듯, 시조를 어렵게 생각하는 일반 대중에게 다가가 들려주고, 알려주고 있다고 이야기하였다. 특히 보존회의 발표 중, 부여지방과 관련이 깊은 시조창을 듣고 있으면 마치 역사의 흐름 한가운데 앉아 있다고 느끼게 한다. 그 대표적인 시조창이 평시조로 부르는 <사자강>과 사설시조로 부르는 <부소산 저문비>다. 이들 시조는 백제시대를 회고하는 내용이어서 더욱 이 지역의 시조인들에게 정겨운 대상이 되고 있다. 먼저 평시조로 부르는 <사자강>의 노랫말을 감상해 보도록 한다. (초장) 사자강 배를 타고, 고란사로 돌아드니 (중장) 낙화암에 두견 울고 반월성