[우리문화신문=김영조 기자] 사람이나 동물뿐 아니라 집ㆍ배ㆍ수레 등 다양한 사물의 모양을 본떠 만든 토기를 상형토기(象形土器)라고 합니다. 그 가운데서도 옛사람들이 생활했던 집을 사실적으로 표현한 것이 <집 모양 토기>입니다. 주로 삼국시대 신라와 가야 지역에서 많이 발견됩니다. 당시 사람들이 살았던 집은 현재 대부분 터만 확인되므로, 집의 전체적인 모습을 알기는 쉽지 않습니다. 토기 제작 기술과 함께 집의 전체적인 모습을 엿볼 수 있어서 <집 모양 토기>가 가진 정보는 매우 귀중합니다. 살림집의 모습을 잘 표현한 토기 신라나 가야에서는 여러 가지 모습의 <집 모양 토기>가 발견됩니다. 기둥을 높게 세워 만든 고상식(高床式)의 창고나 살림집의 모습으로 크게 나뉩니다. 집의 서까래나 벽체, 여닫이문까지 묘사하여 당시 집을 사실적으로 표현했습니다. 경북 현풍 지역에서 출토되었다고 전하는 <집 모양 토기>는 정면 1칸, 측면 2칸의 형태입니다. 크기는 12.5cm로 비교적 작고 정교합니다. 토기 전체에 걸쳐 구울 때 생긴 자연 유약이 덮여있어서 은은한 광택이 있습니다. 살림집 모양을 본뜬 것으로 지붕 전면은 맞배지붕건물의

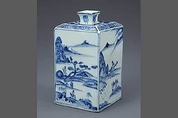

[우리문화신문=김영조 기자] 해상 실크로드라고 부르는 바닷길을 통해 서양으로 건너간 도자기를 우리는 ‘무역 도자’라고 부릅니다. 동서 문화 교류의 산물인 무역 도자의 면면을 살피다 보면 여러 재미있는 사실과 이야기들을 발견하게 됩니다. 오늘 소개하는 <백자 청화 산수무늬 사각병(白磁靑畵山水文四角甁)>은 이러한 무역 도자의 전통 아래 탄생한 작품입니다. 조선 후기 백자 사각병의 등장 <백자 청화 산수무늬 사각병>은 단정하고 차분한 기형에 청화 물감의 발색 또한 안정적인 수준 높은 작품입니다. 몸체에 사각 테두리를 그리고 그 안에 산수무늬를 그려 넣었습니다. 어깨에는 고대 청동기에서 자주 보이는 뇌문(雷文)이 장식되었고, 그 위에는 네 면을 둘러 복을 상징하는 박쥐무늬가 당초무늬와 더불어 그려져 있습니다. 구연의 목 부분에도 ‘만수무강(萬壽無疆)’ 글자를 한 자씩 정성스레 써넣어 조선 후기 백자에 두드러지게 나타나는 길상과 장식화 경향을 잘 보여주는 유물입니다. 굽바닥에 ‘함풍성조(咸豊盛造, 1851~1861)’라는 중국 연호가 있어 19세기 분원가마에서 제작된 왕실용 고급품으로 추정됩니다. 사각병은 직사각형 몸체에 어깨의 모서리를 비스듬히

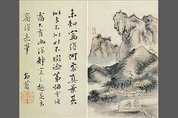

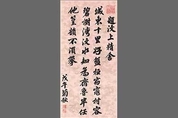

[우리문화신문=김영조 기자] 그림에 대한 평이 적힌 이 작품은 심사정(沈師正, 1707-1769)이 그린 ‘진경산수화(眞景山水畫)입니다. 그림에 대한 평(評)을 쓴 사람은 조선 후기 사대부 화가 강세황(姜世晃, 1713-1791)입니다. 그림과 글이 거의 같은 비율이어서 그림과 글씨의 아름다움을 함께 즐길 수 있습니다. 물 흐르는 듯 자연스럽게 써 내려간 강세황의 글씨는 아름다우면서도 격조가 있습니다. 오른쪽의 그림을 먼저 살피겠습니다. 그림은 크게 세 부분으로 나뉘는데, 가장 멀리 거칠고 험한 느낌의 봉우리들이 보이고, 중간에 먼 산들과 거리가 떨어져 있는 산자락이 보입니다. 산 밑에는 사람들이 사는 마을이 있습니다. 시선에서 가장 가까운 곳은 화면 오른쪽 밑으로 좁고 가느다란 길이 나 있고, 소를 몰고 오는 목동이 아주 조그맣게 그려졌으며, 가을철 추수가 끝난 뒤를 암시하듯 커다란 노적가리가 보입니다. 그림으로 미루어 여기는 아늑한 뒷산을 배경으로 한 추수가 끝난 어느 마을이라고 생각할 수 있습니다. 호젓하고 조용한 느낌입니다. 진경을 그릴 때 중요한 점 그림에서 더 이상의 의미를 읽어 내기는 좀 어렵습니다. 다음으로 글에 대해서 살펴보겠습니다. 未知寫得

[우리문화신문=김영조 기자] 경주 황오동 금귀걸이는 집권체제가 정립되어 가던 6세기 전반 신라 사회의 신분 질서와 미감을 대표하는 꾸미개(장신구)입니다. 전체 길이가 8.4cm에 이르며, 신라 귀걸이의 특색을 압축하고 있는 여러 가지 부분으로 구성되어 있습니다. 위에서부터 차례대로 나눠보면, 크게 중심고리[主環]-노는고리[遊環]-연결금구(連結金具)-샛장식[中間飾](달개-구체-반구체-달개)-드림[垂下飾]의 순서로 구성되어 있습니다. 무늬 없이 간소한 중심고리는 3줄의 접합선과 2장의 막음판으로 볼 때, 5장의 금판을 사용해 성형된 것입니다. 그 지름이 3.7cm로 굵은 편인데, 신라 귀걸이의 중심고리는 굵은 형태와 가는 형태로 양분됩니다. 중심고리의 굵기는 당대 무덤에 묻힌 인물의 성별을 가리는 지표가 되기도 합니다. 대체로 굵은고리는 여성의 것, 가는고리는 남성의 것으로 판단되고 있는데, 무덤 내에서 함께 발견되는 관ㆍ칼 등 여러 위세품과의 조합을 아우르면 판단의 정확도를 높일 수 있습니다. 또한 큰 무덤에서 나온 중심고리의 선후관계를 기준으로 보면, 지름 크기는 귀걸이를 만든 시점을 짚는 기준으로 삼을 수 있습니다. 제작 시기상 늦은 단계의 중심고리가 빠른

[우리문화신문=김영조 기자] 1965년 11월, 기우뚱 기울어져 무너질 위험에 처한 오층석탑의 수리가 시작되었습니다. 석탑을 완전히 해체하여 수리하는 과정에서 탑 안에 모셔진 사리장엄구가 세상에 모습을 드러냈습니다. 바로 지금부터 살펴볼 익산 왕궁리 오층석탑 사리장엄구입니다. ‘사리’를 담는 용기, 사리장엄구 ‘사리(舍利)’는 인도에서 몸이나 뼈, 유골 등을 뜻하는 산스크리트어 ‘사리라(śarīra)’라는 말이 중국으로 전해질 때 소리 나는 대로 한자로 옮겨 적으면서 생긴 단어입니다. 처음에는 석가모니의 주검을 화장하고 남은 유골을 가리키는 말이었으나, 점차 개념이 넓어져 고승의 유골이나 석가모니의 말씀까지도 포괄하게 되었습니다. 인도에서 불교를 처음 세운 석가모니가 돌아가신 뒤 그의 주검을 화장하고 나온 사리를 안치하려고 만든 건축물이 바로 ‘탑’의 시작입니다. 또한 성스러운 사리를 탑 안에 안치하기 위해 아름답게 장식해서 만든 용기가 바로 ‘사리장엄구’입니다. 넓은 의미에서는 사리를 직접 담는 사리기뿐 아니라 사리를 공양하는 의식과 관련된 물건, 그리고 사리에 바치는 각종 공양품 등 많은 것을 포괄하는 말입니다. 왕궁에서 절로, 익산 왕궁리 유적 이야기

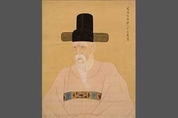

[우리문화신문=김영조 기자] 관복을 단정하게 차려입고 두 손을 모은 조선시대 벼슬아치의 초상화입니다. 이 초상화의 주인공은 허목(許穆, 1595~1682)이라는 분입니다. 허목의 본관은 양천(陽川)이며, 자는 문보(文甫) 또는 화보(和甫), 호는 미수(眉叟)입니다. 눈썹이 길게 늘어져서 스스로 ‘미수’라는 호를 지어 불렀다고 합니다. 벼슬은 우의정까지 올랐으며, 시호(諡號: 죽은 뒤 업적을 추앙하여 붙이는 이름)는 문정(文正)입니다. 그는 당시 학계의 큰 어른이었고 정치인으로서는 남인의 영수(領袖)로서 깊이 추앙받았습니다. 평생 몸가짐이 고결하여 세속을 벗어난 기품이 있었다고 전해집니다. 허목의 모습을 담은 이 초상화는 살아 있을 때 그려진 본을 토대로 옮겨 그린 이모본(移模本)입니다. 82살 노학자를 실감 나게 담아낸 조선 후기 초상화의 수작 <허목 초상>의 화폭 위쪽에 쓰인 발문에서 보물로 지정된 이 초상화의 제작 동기를 알 수 있습니다. 1794년(정조 18) 정조는 채제공(蔡濟恭:1720~1799)에게 허목의 초상화 제작을 사림(士林)들과 논의하도록 명합니다. 이에 체재공은 그해 7월 은거당(恩居堂: 숙종이 허목에게 하사한 집)에서 허목의

[우리문화신문=김영조 기자] 탁잔은 무엇에 쓰는 물건일까? 탁잔은 액체를 마시는 데 사용한 그릇으로 액체를 담는 잔과 잔을 받치는 탁으로 구성되어 있습니다. 탁잔은 보통 주전자와 꾸러미를 이루어 사용되며, 잔의 크기에 따라 찻잔과 술잔으로 구분하여 사용한 것으로 보입니다. 일반적으로 차를 마시는 데 사용한 탁잔은 잔의 크기가 크고, 술을 마시는 데 사용하던 탁잔은 잔의 크기가 그보다 작습니다. 차는 따뜻하게 마시므로 찻잔은 열전도가 잘 되는 금속보다는 자기를 사용했던 것으로 추정되고, 금속은 열전도가 잘되기 때문에 뜨거운 음료보다는 차거나 미지근한 음료를 마시는 데 사용했을 것입니다. 탁잔의 기원 탁잔은 언제부터 사용했을까요? 중국 하남성 밀현(密縣) 타호정(打虎亭) 한묘(漢墓)의 화상석 에는 잔 아래에 받침인 반이 달린 도상(圖像)이 등장하는데, 이것으로 보아 한나라 때에도 잔과 탁을 사용했음을 알 수 있습니다. 그러나 탁잔이 보편적으로 쓰인 시작한 것은 중국 남북조시대부터라고 볼 수 있고, 주로 남조에서 청자로 만든 탁잔을 사용하였습니다. 중국 남북조시대에는 접시 모양이나 나팔 모양의 탁이 달린 것들을 제작· 사용하였습니다. 우리나라에서는 삼국시대 백제에

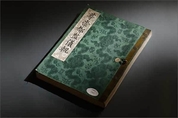

[우리문화신문=김영조 기자] 조선왕실 문화의 보고, 외규장각 조선의 22대 왕 정조(正祖)는 1776년 25살의 젊은 나이로 왕위에 오른 해에 규장각을 정식 국가기관으로 발족하였습니다. 규장각은 조선왕조의 왕실 도서관 겸 학술연구기관으로 출발하여 출판과 정책 연구의 기능까지 발휘한 특별한 기구입니다. 이후 1782년에 강화도 행궁(行宮)에 외규장각을 완공하여 왕실의 중요한 자료들을 옮겨서 더욱더 체계적이며 안전하게 보관하도록 하였습니다. 규장각에 보관하던 임금이 보던 어람용 의궤가 강화도로 옮겨진 것도 바로 이때입니다. 이로써 외규장각은 규장각의 분소와 같은 성격을 띠게 되어 이곳을 ‘규장외각(奎章外閣)’, 또는 ‘외규장각(外奎章閣)’이라 부르게 된 것입니다. 외규장각에는 어보(御寶, 국새), 교명(敎命, 왕비 또는 세자 등을 책봉하던 임금의 명령), 어책(御冊, 왕비를 책봉하거나, 임금과 왕비ㆍ대비ㆍ왕대비ㆍ대왕대비 등에게 존호나 시호 등을 올릴 때 그 내용을 새겨 첩으로 엮어 만든 것), 어필(御筆, 임금의 글씨), 의궤, 지도 등 왕실 관련 자료들이 집중적으로 보관되게 되었으며, 철종 연간에 파악된 외규장각 소장 도서는 약 6천 권 정도에 이르렀습니다.

[우리문화신문=김영조 기자] “장원급제 김명육이요~!” 장원급제(壯元及第)! 과거를 치르러 모여든 숱한 경쟁자를 제치고 1등의 영예를 차지한 사람을 일컫는 말입니다. 1797년(정조 21) 음력 12월 5일, 제주에서 귤이 올라온 것을 기념하여 창덕궁 춘당대(春塘臺)에서 치러진 감제시(柑製試)의 장원은 유학(幼學, 벼슬하지 않은 선비) 김명육(金命堉)으로 정해졌습니다. 아마 김명육, 그의 입꼬리는 기쁨으로 치솟다 못해 찢어지지나 않았을까 싶습니다. 그런데 바로 다음 날, 김명육의 인생은 곤두박질쳤습니다. 그를 급제시킨 독권관(讀券官) 이병모(李秉模, 1742~1806)가 정조(正祖, 재위 1776~1800)에게 다음과 같은 차자(箚子, 간단한 상소문)를 올렸던 것입니다. “신(臣)이 김명육의 시권(試券, 시험지)을 자세히 보니 운율이 어긋나고 대구가 맞지 아니하여 일정한 격식에 크게 어긋날 뿐만 아니라, 글자체가 기울고 비뚤어져서 글씨가 괴이함에 가까웠습니다. 그런데 신은 정신이 모두 나가서 혼동한 나머지 우등으로 매겼습니다. 지금 문체를 바로잡고 필법을 바르게 하는 때를 당하여 이러한 시권은 결코 유생들에게 반시(頒示, 반포하여 보이는 일)할 수 없으니,

[우리문화신문=한성훈 기자] 철로 만든 부뚜막은 평안북도 운산군 용호동에 있는 고분 3기 가운데 ‘궁녀의 무덤’으로 전해지는 네모난 돌방무덤에서 금동 봉황 모양 장식, 금동 투조(透彫, 투각) 금구(金具, 쇠붙이로 만든 손잡이, 문고리, 돌쩌귀, 곽쇠 따위를 통틀어 이르는 말) 조각, 토기 등과 함께 출토된 것입니다. 크기는 길이 67.2cm, 높이 29.1cm, 너비 23cm입니다. 긴 네모꼴 한쪽에 아궁이와 솥 구멍을 마련하고, 반대쪽에 굴뚝을 붙인 모양입니다. 아궁이와 굴뚝을 옆으로 나란히 배치한 점이 특징입니다. 아궁이는 네모난 모양이며, 주위에 돋을새김하였고 이마에는 불꽃모양 무늬가 있습니다. 휴대가 가능해 실제로 썼던 것으로 생각됩니다. 부뚜막과 아궁이 여기서 부뚜막과 아궁이라는 말에 대해 살펴보고자 합니다. 먼저 부뚜막은 아궁이 위 가마솥이 놓인 언저리에 흙과 돌을 쌓아 편평하게 만들어, 솥의 음식을 담아내는 그릇을 두거나 간단한 음식 재료를 준비하는 곳입니다. 아궁이는 불을 때기 위하여 만든 구멍입니다. 따라서 부뚜막은 아궁이를 포함한 개념으로 볼 수 있습니다. 일반적으로 부뚜막이라는 용어가 널리 쓰이지만, 전남지역에서는 ‘부수막’, ‘부숭’,