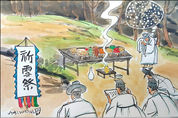

[우리문화신문=김영조 기자] 내일은 24절기 가운데 스물한째 절기 “대설(大雪)” 입니다. 대설은 눈이 가장 많이 내린다는 뜻에서 붙여진 이름이지만 절기의 기준 지점인 중국 화북지방(華北地方)의 계절적 특징을 반영한 것으로 우리나라는 이때 눈이 그리 많이 오지는 않습니다. 그리고 대설이 있는 이 무렵 음력 11월은 농부들이 한 해를 마무리하면서 새해를 맞이할 준비하는 농한기(農閑期)이기도 합니다. “올해는 봄부터 겨울까지 비가 부족하였는데, 지금은 또 대설(大雪)이 이미 지났는데도 눈이 내리지 아니하여 샘의 물줄기가 통하지 못합니다. 신이 일찍이 농사꾼에게 듣건대 ‘눈이 오면 토질의 맥이 윤택하여지고, 또 눈이 보리를 덮은 뒤에라야 보리농사가 풍년들게 된다.’라고 하였습니다. 옛적에는 눈이 오기를 빈 일이 있었으나 우리나라에서는 거행하지 않았습니다. 그러나 송(宋)나라 때에도 눈을 빌었고, 또한 ‘납향(臘享, 동지로부터 세 번째의 양날) 안에 세 번 눈이 와야 한다.’라는 말이 있으니, 지금 눈을 빌도록 함이 어떠하리까?” 위는 《중종실록》 7년(1512) 10월 30일 기록으로 봄부터 비가 부족하고 대설이 지났는데도 눈이 내리지 않는다며 눈이 내리기를 비는

[우리문화신문=김영조 기자] “생각건대, 신이 이곳으로 들어온 뒤에 한 숟가락의 쌀과 한 모금의 물도 모두 적의 손에서 나온 것이면, 설사 적이 신을 죽이지 않더라도 차마 구복(口腹, 먹고살기 위하여 음식을 섭취하는 입과 배)으로써 스스로 누가 되어서는 아니 되겠기에 마침내 음식을 물리쳐 옛사람이 스스로 죽어서 선왕에 보답한 의를 따를 것을 결의하였습니다. 신의 나이 74살이니, 죽어도 무엇이 애석하겠습니까?” 이는 면암 최익현이 대마도 유배 당시 임병찬에게 쓰게 한 유소(儒疏, 유생들이 연명하여 올리던 상소)에 나오는 말입니다. 의병연구소장 이태룡 박사에 따르면 당시 대마도 경비대장이 실내에서는 갓을 쓸 수 없다며 강제로 갓을 벗기려 하자 김홍집내각이 내렸던 단발령(斷髮令)에도 굴복하지 않았는데 왜놈 대장의 말대로 벗을 수는 없다며 왜놈들의 온갖 곤욕을 이겨내며 면암과 임병찬 등은 단식을 시작했다고 합니다. 그러자 이틀 뒤 경비대장이 실내에서 갓 쓰는 것을 허락하였는데 이에 이들은 바로 단식을 중단하였습니다. 그 뒤 면암은 1906년 12월 4일, 대마도에서 음식을 먹으면 토하는 질병으로 인해 자리에 눕게 됩니다. 이에 가족들에게 알려 조선에서 한의사들이

[우리문화신문=김영조 기자] 1926년 단성사에서 개봉한 영화 <아리랑>은 한국영화사상 가장 초창기에 제작된 명작으로 꼽힙니다. 그런데 나운규가 각본ㆍ주연ㆍ연출한 <아리랑>의 원작소설은 이태준(李泰俊)의 <오몽녀>입니다. 나운규는 어느 신문에서 한 무명작가의 소설을 읽고 영화를 만들어 보고 싶다는 생각을 했습니다. 물어물어 병석에 누워있던 이태준을 찾아간 나운규는 승낙을 받아 각본을 쓰고 영화를 찍은 것입니다. 소설가 이태준은 1904년 오늘(12월 4일) 태어났습니다. 그는 단편소설 <오몽녀(五夢女)>를 『시대일보』에 발표(1925)하면서 작품활동을 시작하였는데 순수문예지 《문장(文章)》을 주간을 맡았던 그는 역량 있는 신인들을 발굴하여 문단에 크게 이바지하였지요. 그의 작품으로는 <아무 일도 없소>, <불우선생(不遇先生)>, <꽃나무는 심어놓고>, <가마귀>, <복덕방(福德房)>, <농군(農軍)>, <밤길>, <돌다리> 등이 있습니다. 특히 해방 직후인 1946년 8월 《문학(文學)》 지에 발표한 《해방전후(解放前後)》는 일제강

[우리문화신문=김영조 기자] “황하(黃河) 상류의 하진(河津)을 일명 용문이라 하는데, 흐름이 매우 빠른 폭포가 있어 고기들이 오를 수가 없다. 강과 바다의 큰 고기들이 용문 아래로 수없이 모여드나 오르지 못한다. 만일 오르면 용이 된다.(一名龍門, 水險不通, 魚鼈之屬莫能上. 江海大魚, 薄集龍門下數千, 不得上. 上則爲龍.)” 이는 《후한서(後漢書) 〈이응전(李膺傳)〉》에 나오는 ‘용문(龍門)’에 대한 설명입니다. 이 말에서 유래하여 ‘용문’은 과거에 급제함을 가리키게 되었고, 현대에도 어려운 관문을 통과하여 출세의 문턱을 오르는 것을 뜻하고 있습니다. 그래서 옛 화원들은 ‘용문’과 관련하여 잉어가 뛰어오르는 그림 곧 ‘약리도(躍鯉圖)’와 잉어가 용으로 변하는 그림 곧 ‘어변성룡도(魚變成龍圖)’를 그렸고, 그런 그림이 인기를 누렸습니다. 날개 없는 물고기가 그저 무작정 폭포 위로 뛰어오릅니다. 국립민속박물관에도 누가 그렸는지 알 수 없는 <약리도> 한 점이 있지요. 물론 잉어가 뛰어오르는 것을 ’회귀본능‘이라고 해버리면 단순한 과학상식에 불과합니다. 그런데 여기에 ’등용문(登龍門)‘ 같은 의미를 붙여주고 이야기를 엮으면 예술이 됩니다. 다만 요즘 한

[우리문화신문=김영조 기자] “속을 썩히는 / 저 향긋한 향 / 어머니, 아버지 가슴 속에 든 곰팡내 나는 / 퍼런 멍처럼 네모난 / 메주 한 / 덩이” 정순철 시인의 시 <메주>입니다. 이번 주 토요일은 24절기 가운데 ‘대설(大雪)’로 이즈음 우리 겨레는 메주 쓰기가 한창입니다. ‘콩으로 메주를 쒀도 곧이듣지 않는다.’라는 속담이 있습니다. 거짓말을 밥 먹듯 하는 사람은 아무리 당연한 사실을 말해도 믿을 수 없지요. 이 속담이 전해지던 우리 겨레에게 ‘콩으로 메주 쑤는 일’은 우리 삶에서 너무나도 ‘당연한 일’, 어느 집이건 논두렁에 심어두었던 콩을 갈무리하여 음력 10월부터 11월 무렵 메주를 쑵니다. ‘메주’라는 말을 문헌에서 찾아보면 12세기에 펴낸 《계림유사(鷄林類事)》에 ‘장왈밀저(醬曰蜜沮)’라는 말이 나오는데 이것이 바로 메주입니다. 또 조선 후기의 실학자 한치윤이 쓴 《해동역사(海東繹史)》에서는 발해(渤海)의 명산물로서 책성(柵城)의 시(豉)를 들고 있는데 ‘시’는 한자 자전 《설문해자(說文解字)》에 따르면 ‘배염유숙(配鹽幽菽)’, 곧 콩을 소금과 함께 어두운 곳에서 발효시킨 ‘메주’를 말하고 있습니다. 그런데 여기 메주 쑬 때 메

[우리문화신문=김영조 기자] “1997년 대한민국 정부로부터 건국훈장 애국장을 추서 받은 심영신(沈永信, 1882~1975) 지사는 이른바 ‘하와이 사진신부’의 한 사람으로 건너간 분이다.” 이 내용은 이윤옥 시인의 《서간도에 들꽃 피다》 제7권에 나오는 심영신 여성독립운동가에 관한 이야기입니다. 심영신 지사는 이렇게 사진신부로 하와이로 건너가 혼인을 하고 사탕수수밭에서 혹독한 노동을 해야 했습니다. 그리고 그렇게 힘들게 번 돈으로 재정부족으로 어려움에 부닥친 대한민국임시정부를 도왔습니다. 그러한 내용은 김구 선생이 《백범일지》에 그 고마움을 분명히 기록해두어 알 수 있지요. 여기서 말하는 ‘사진신부(寫眞新婦, picture bride)’란 하와이 이민 1세대들이 사진만 보고 혼인한 조선여성을 말합니다. 그런데 사진신부에 대한 설에 따르면 조선 평안도 의주의 백예수라는 사람이 중매해서 사라 최라는 신부를 신랑 이내수에게 보냈는데 사라 최는 109년 전인 1910년 11월 28일 도착하여 4일 뒤 혼인했다고 합니다. 이렇게 1910년에서 1924년 사이에 하와이로 간 사진신부들은 대략 600명에서 1,000명에 달한다고 하지요. 웨인 패터슨이 쓴 《하와이 한인

[우리문화신문=김영조 기자] ‘판소리’는 소리꾼이 고수의 북장단에 맞추어 서사적인 이야기를 소리와 아니리(가락을 붙이지 않고 이야기하듯 엮어 나가는 사설)로 엮어 발림(소리의 극적인 전개를 돕기 위하여 몸짓으로 하는 동작)을 곁들이며 구연하는 고유의 민속악입니다. ‘판소리’는 1964년 12월 24일 국가무형문화재 제5호로 지정되었고, 2013년에는 유네스코 인류무형문화유산 대표목록에 올랐습니다. 그런데 이 판소리에는 소리꾼 한 사람이 한바탕 전체를 소리하는 ‘완창판소리’라는 것이 있습니다. 원래 판소리는 매우 긴 줄거리와 독특한 기교 때문에 짧은 기간에 익힐 수가 없는 고도의 예술장르입니다. 그래서 한 마당을 완창하려면 길게는 여덟 시간이 걸리기에 쉽게 도전할 수가 없습니다. 다만, ‘완창판소리’는 판소리 한바탕 모두를 감상하며 그 값어치를 오롯이 느낄 수 있기에 소리꾼으로서는 평생에 꼭 해봐야 하는 무대이며, 판소리를 소중하게 생각하는 청중이라면 꼭 들어봐야 할 공연입니다. 이 완창판소리는 고 박동진 명창이 1968년 9월 30일 서울 남산에 있는 국립국악고등학교 강당에서 다섯 시간 반에 걸쳐 ‘흥보가’를 처음부터 끝까지 부른 것이 효시가 되었습니다. 이

[우리문화신문=김영조 기자] “풀이 눕는다 / 비를 몰아오는 동풍에 나부껴 / 풀은 눕고 / 드디어 울었다 / 날이 흐려서 / 더 울다가 / 다시 누웠다 풀이 눕는다 / 바람보다도 더 빨리 눕는다 / 바람보다도 더 빨리 울고 / 바람보다 먼저 일어난다 날이 흐리고 풀이 눕는다 / 발목까지 / 발밑까지 눕는다 / 바람보다 늦게 누워도 / 바람보다 먼저 일어나고 / 바람보다 늦게 울어도 /바람보다 먼저 웃는다 / 날이 흐리고 풀뿌리가 눕는다” 위는 김수영 시인이 죽은 뒤 1돌 되는 날 세워진 시비에 새긴 그의 대표시 <풀>입니다. ‘풀’과 ‘바람’이라는 이름씨(명사)와 ‘눕다’, ‘일어나다’, ‘울다’, ‘웃다’라는 움직씨(동사) 두 쌍만을 써서 이를 교묘하게 반복함으로써 뛰어난 음악성을 얻고 있습니다. ‘풀’은 바람에 눕고 또 우는 나약한 존재지만 바람보다도 먼저 웃고 먼저 일어납니다. 이처럼 풀은 나약하지만, 시련에 굴하지 않는 강인한 생명력의 모습은 풀뿌리 민중과 그대로 닮았다고 노래합니다. 평론가 장석주는 《20세기 한국 문학의 탐험 3》 책에서 “김수영은 외부의 부조리한 압력인 바람을 견뎌내는 들풀의 약한 듯하면서도 끈질긴 생명력을 단순한 어

[우리문화신문=김영조 기자] 태조는 고려를 건국하고, 고려의 황궁인 송도 수창궁에서 임금 자리에 올랐습니다. 말하자면 송도 곧 개성은 조선왕조의 첫 번째 서울인 것이지요. 그러다 태조 2년인 1393년 3월 15일 마침내 나라 이름을 "조선"이라 하고 이듬해인 1394년인 태조 3년에 지금의 서울인 한양으로 천도했습니다. 그 뒤 정종이 임금에 오르자 형제 사이 골육상쟁에 회의를 느껴 1399년 개성으로 서울을 옮깁니다. 그런데 조선의 세 번째 임금 태종이 등극하면서 조선은 다시금 서울을 한양으로 옮기려고 합니다. 한 나라의 서울이 되려면 첫째 군사적으로 방어하기 편리한 곳, 둘째 강과 해상을 통하여 물자를 수송하기가 편리한 곳, 그리고 셋째는 사방으로 거리가 균등하여 교통이 편리한 곳인데 한양은 이 세 조건을 갖추고 있었지요. 하지만 서울을 옮긴다는 것은 참으로 어려운 일이었습니다. 서울이 되려면 지리적 여건도 중요하지만 명분이 뒷받침되어야 하는 것입니다. 한양으로 옮겼다가 다시 송도로 옮긴 지 얼마 안 되는데 다시 한양으로 옮기려면 중요한 명분이 있어야 했던 것입니다. “여러 신하를 거느리고 예배(禮拜)한 뒤에, 조상의 혼백을 모신 묘당(廟堂)에 들어가,

[우리문화신문=김영조 기자] 소설 《사씨남정기(謝氏南征記)》로 장희빈을 몰아내는 데 결정적인 역할을 한 서포(西浦) 김만중(金萬重). 그 김만중은 또 다른 고대소설 《구운몽(九雲夢)》으로도 유명한 인물입니다. 한글본과 한문본이 모두 전하는 《구운몽》은 효성이 지극했던 김만중이 모친을 위로하기 위하여 지었다고 하지요. 《구운몽》은 《옥루몽》, 《옥련몽》 등 후대 소설에 많은 영향을 끼쳤는데, 《구운몽》은 이전에 있었던 다른 소설에 견주어 새로운 형식의 작품으로서 한국 고대소설문학사에 있어 불후의 명작으로 손꼽힙니다. 김만중은 아버지 김익겸이 병자호란 때 순국하자 어머니 해평 윤씨가 형 김만기와 함께 두 아들을 데리고 친정으로 돌아와 길렀습니다. 어머니 윤씨의 할아버지 윤신지는 선조와 인빈 김씨의 딸인 정혜옹주의 남편이었는데 윤신지는 손녀딸과 이야기를 하면 가슴속이 활짝 열린다면서, 그녀가 사내라면 대제학이 되었을 것이라고 칭찬했다고 하지요. 김만중은 《소학(小學)》, 《사략(史略)》, 《당률(唐律)》을 모두 윤씨에게 배웠습니다. 윤씨는 자식들을 가르치면서도 자신의 공부도 게을리하지 않았다고 합니다. 더구나 가난하여 책을 사기가 어려울 정도였는데 곡식을 주고 《