[한국문화신문=전수희 기자]

한 푼을 우습게 아는 사람은 한 푼 때문에 운다

돈 번 자랑 말고 쓴 자랑 하랬다

돈 지고 저승 가는 사람 없다

재물을 모으기보다 지키기가 어렵다

돈과 욕심을 늘수록 커진다

돈에 대한 속담은 끝이 없다. 인류가 돈을 만들어 쓰기 시작한 것은 언제부터일까? 그 모든 답을 주는 곳이 대전에 있다. 한국조폐공사가 운영하는 화폐박물관이 그곳이다.

▲ 화폐박물관 전경

▲ "돈은 언제 처음 사용되었을까?"가 설명되어 있다.

대전광역시 유성구 과학로 80-67(가정동)에 있는 화폐박물관(1988년 설립)을 찾은 것은 어제 오후로 그 시각 대전의 날씨는 불가마 그 자체였다. 한 발자국을 옮길 수 없을 정도로 푹푹 찌는 날씨였지만 방학을 맞아 부모님과 화폐박물관을 찾은 어린이들이 제법 많았다.

화폐박물관은 크게 동전(주화)의 역사를 알 수 있는 주화역사관이 1층에 있고 2층에는 종이돈의 역사를 알 수 있는 지폐역사관으로 나뉘어 전시 되어 있다.

우리나라 동전의 역사는 고조선시대로 거슬러 올라간다. 고조선시대의 자모전, 삼한시대에는 동전, 금, 은을 소재로 한 무문전과 철을 이용한 칭량화폐(稱量貨幣) 따위 기록이 있으나 현재 철을 이용한 유물 외는 발견되지 않고 있다.

|

||

| ▲ 서로 다른 동서양의 고대 주화 | ||

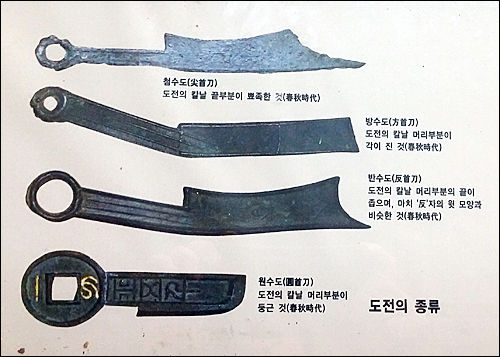

▲ 칼로 만든 화폐 "도전"의 종류

▲ 우리나라 최초의 주화 동국중보(東國重寶)-오른쪽 두번째, 주화 이름 앞에 東國ㆍ海東ㆍ三韓은 우리나라를 이르는 별명이다.

우리나라 최초로 만든 동전(주화)은 996년(성종 15년)의 철전(鐵錢)으로 형태가 둥글고 가운데 네모난 구멍이 꿇려 꿰미에 묶어 창고에 쌓아두었다가 길일을 택해 발행하였다. 그러나 농경생활이 근간이던 고려시대에는 동전 사용이 정착되지 못하고 대부분 물물교환이 주종을 이뤘다. 이후 1097년(숙종 2년) 대각국사 의천이 동전 사용을 주장하여 주전관을 설치하고 1101년 은병(銀甁)을 최초로 발행하였다. 이것은 고려 말부터 조선 초까지 유통되었다.

한편, 종이돈(지폐)의 최초 화폐는 1402년(태종2년)에 발행한 저화(楮貨)였으나 액면가치가 커서 소액거래 시에 불편이 따르므로 동전인 조선통보를 만들어 함께 유통시켰다. 조선 후기인 숙종 4년(1678년)에 이르면 상평통보를 발행하게 되는데 이 돈은 전국적인 단위로 사용되었으며 고종말까지 200년간 쓰였다.

그러나 1876년 개항이후 외국과의 무역 시에 상평통보는 운반 등 여러 가지 불편함이 따랐다. 당시 중국과 일본, 러시아, 멕시코 등에서는 은화를 사용하였으나 상평통보는 동으로 만들어 화폐가치의 차이에 따른 불편이 많은 관계로 고종 24년(1887년)에 최초의 상설조폐기관인 경성전환국을 설립하기에 이른다. 이후 1905년에 우리나라는 세계주요국가들 처럼 금본위제도를 채택하여 사상 처음으로 금화를 발행하였다.

그러다가 일제강점기에는 일본이 발행한 동전(주화)을 사용하다가 1950년에 한국은행의 설립으로 한국은행권이 나오는데 이때는 미국 필라델피아 조폐국에서 십환, 오십환, 백환화를 제조하였다. 완전한 우리 기술로 동전을 만들어 내기 시작한 것은 1966년부터로 이해에 원, 오원, 십원짜리를 만들었고 1970년에는 백원, 1972년에는 오십원, 1982년에는 오백원자리가 선보이게 되었다. 지금 무심히 쓰는 동전의 역사도 돌아보면 여러 우여곡절을 겪었음을 알 수 있다.

|

||

| ▲ 고종23년(1886) 독일에서 수입되었던 주화를 찍는 '압인기" | ||

|

||

| ▲ 남아있는 자료가 있고 지폐다운 지초의 지폐 <호조 통화태환권>, 최초의 일본제일은행권, 최초의 한국은행권(1950년 7월)- 위로부터 | ||

▲ 한글로된 최초의 한국은행권(1962년 6월)

한편, 종이돈의 역사 또한 파란만장하다. 조선시대 유통되던 저화(楮貨)는 현재 남아 있는 자료가 없고 지폐다운 모양을 갖춘 것은 1891년 제조된 호조 통화태환권을 들 수 있다. 이후 1902년 일본 제일은행권, 구 한국은행권, 조선은행권이 차례로 선보였다. 종이돈(지폐)역시 동전(주화)처럼 일제강점기에는 일본이 주도권을 쥐게 되었으며 광복 후 1950년 한국은행이 설립되면서 반세기 만에야 제대로 된 종이돈을 만들어 오늘에 이르고 있다.

화폐박물관에는 주화(1전시관)와 지폐(2전시관)의 역사를 한눈에 알 수 있도록 전시해놓았으며 위조방지홍보관(3전시관)에는 날로 정교해져가는 은행권과 유가증권의 위 ,변조 사례와 이에 대응한 한국조폐공사의 위조방지 연구 현황을 비롯하여 다른 나라의 화폐속에 숨은 위조방지 요소 등을 일반인이 쉽게 이해 할 수 있도록 위,변조 식별능력 등을 상세히 알려주고 있다.

|

||

| ▲ 전시장 모습 | ||

▲ 엄마와 아이들이 전시품 관람에 여념이 없다.,

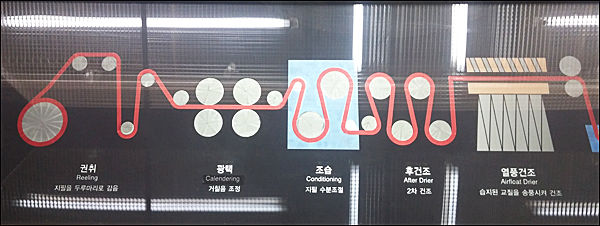

한 가지 아쉬운 점은 2전시실(지폐전시실) 안쪽에 설치해놓은 지폐제조 과정에 표시된 용어의 어려움이었다. 특히 초지공정의 경우, 권취, 광택, 조습, 후건조, 열풍건조, 싸이징 같은 용어가 별다른 설명 없이 제시되고 있었는데 일반 관람객들은 이해하기 어려울 것으로 생각된다. 이날 기자가 들른 시각에도 초등학생 들이 많이 박물관을 찾고 있었는데 화폐박물관 측에서 관람객의 연령대를 제대로 파악하여 어려운 부분에는 좀 더 쉬운 설명을 곁들여야 할 것으로 보였인다.

"박물관이 너무 덥네요, 어떤 설명은 어린이는 커녕 어른인 제가 읽어봐도 어려운 곳이 많네요." 이 말은 방학을 맞아 초등학교 2학년인 딸과 함께 박물관을 찾은 이수자(42살, 도마동 거주) 씨가 한 말이다. 사실 2층 지폐전시실의 경우 낡은 에어컨 한 대뿐이라 가만히 서있어도 땀이 줄줄 흐를 정도로 무더웠다. 박물관 담당자들은 섭씨 35도 안팎의 날씨에 전시실을 둘러보고 관람객들의 소리에 귀 기울여야 할 것이다.

|

||

| ▲ 지폐 용지를 만드는 기계 "초지기" 모형(1/20로 줄임), 온통 일본 용어로 쓰여 있어 관람객들이 도대체 이해할 수가 없다. | ||

더 지적하고 싶은 것은 화폐박물관에 들어서면 바로 볼 수 있도록 마련한 유리전시장 위치다. 이 유리전시장 속에 전시하고 있는 윤봉길, 한용운, 류성룡의 기념주화를 찍었더니 천정에 달려 있는 형광등에 얼비쳐서 제대로 된 촬영을 할 수 없었다. 그뿐이 아니라 전시장 곳곳의 조명이 한쪽으로만 빛이 강하게 비치도록 하여 관람하기가 무척 거북스러운 곳도 있었다.

마지막으로 조폐공사 정문을 지나 화폐박물관으로 들어가는 도로 역시 매우 좁고 외졌던 것고 문제였다. 기왕이면 조폐공사 담장을 1미터만 안쪽으로 들여놓았더라면 화폐박물관을 찾는 이들에게 안전한 접근성을 보장해주지 않을까 하는 생각을 해보았다. 이런 지적은 박물관 관리자들이 일반 관람객이 되어 접근해보면 바로 문제점을 파악할 수 있는 일이라고 본다.