[우리문화신문 = 이윤옥 기자] 신언준 선생(申彦俊, 1904. 11. 8~1938. 1. 20)은 1904년 평안남도 평원군에서 부친 신정균과 모친 송씨(宋氏) 사이의 장남으로 태어났다. 선생의 호는 은암(隱岩)이다. 선생은 어려서 향리에서 한학을 수학한 뒤, 1918년 정주에 있는 오산학교에 입학하여 신학문을 공부하였다.

그런데 오산학교는 한말 상공업에 종사하여 크게 성공한 이승훈이 설립한 신민회 계열의 민족학교로 평양의 대성학교와 더불어 서북지역의 민족운동자들의 근거지였다. 때문에 1911년 초 일제가 데라우치 총독 암살 음모 사건을 조작하여 신민회 인사들을 탄압할 때 오산학교와 대성학교는 그 주된 표적이 되었다. 그리하여 이 때 대성학교는 폐교되었고, 오산중학교는 교주인 이승훈이 피검되어 폐교의 위기를 맞기도 하였던 서북지역 민족교육의 본산이자 민족운동의 요람이었다. 더구나 이승훈은 출옥 후 기독교측 대표로 일제하 최대의 민족 독립운동인 3.1운동의 불꽃을 지핀 민족대표 33인 가운데 한 분으로 활약하였다.

▲ 신언준 선생

이에 영향을 받은 오산학교의 교사들과 학생들 또한 3.1운동이 전국적으로 타오르던 시기인 1919년 3월 31일 태극기를 앞세우고 만세 시위운동을 전개하여 민족 독립의 열기를 분출하기도 하였다. 이같이 애국적 전통이 충만한 오산학교에서, 그것도 3.1운동을 전후한 시기에 신학문을 공부한 선생이 열렬한 민족주의자로 성장하게 된 것은 당연한 일이었다. 따라서 1921년 오산학교를 졸업한 선생은 국외로 망명하여 선진 학문을 익히면서 민족 독립운동에 참여하기로 결심하였다.

독립운동을 위해 중국으로 망명

1923년 중국으로 망명한 선생은 항주(杭州)의 영문전수학교에 입학하여 공부한 뒤, 이어 1924년부터 1927년까지 오송 국립정치대학과 동오대학에서 법학을 전공하였다. 대학 재학 시기 선생은 1924년 3월 10일 상해에서 윤자영, 조덕진, 최충신 등과 함께 진보적 청년 독립운동단체로 청년동맹회를 발기 조직하였다. 이 동맹회는 민족적 확고한 단결과 조직 위에서 자유와 독립을 획득하자는 목표 아래, 독립운동의 기치 하에서 민족적으로 일치 단결하자, 민족적 독립의 완성을 위하여 희생적으로 분투하자는 실천 강령을 내걸고 독립운동을 전개하여 갔다.

1926년 7월 대한민국 임시정부의 국무령에 취임한 홍진이 전민족대당체를 건립하자고 하면서 민족유일당 건설운동을 촉발하자, 선생은 이에 부응하여 상해지역 학생 독립운동단체의 통합을 추진하였다. 그리하여 선생은 주요섭 등과 함께 그 해 10월 23일 청년동맹회와 화동한국유학생회 등 상해지역 학생 독립운동단체를 통합하여 한인학우회를 결성하는데 중심적 역할을 수행하였다. 그에 따라 선생은 이들 단체의 통합 대회에서 집행위원으로 선출되었고, 정원과 함께 지육부(智育部)를 맡아 한인 학생들은 물론 교민들에게 항일 민족의식을 전파하고 배양하는데 앞장섰다.

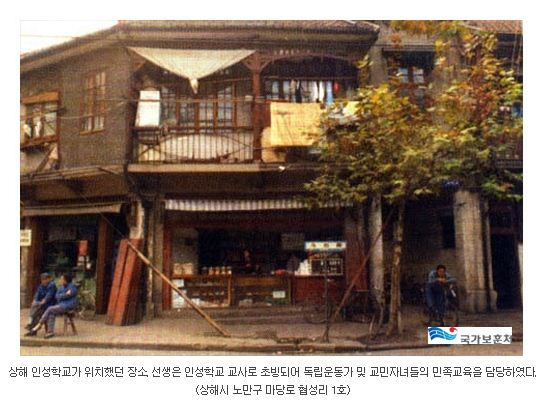

상해 인성학교에서 민족교육 실시

한편 선생은 1924년부터 대한민국 임시정부 산하 대한교민단에서 설립, 운영하던 상해 인성학교의 교사로 초빙되어 독립운동가 및 교민 자녀들의 민족교육을 담당하기도 하였다. 당시 인성학교에는 교장으로 조상섭과 여운형, 학감으로 만주 신흥무관학교에서 독립군을 양성하였던 윤기섭, 교사로 김두봉 등이 재직하면서 철저한 근대식 민족주의의 교육을 실시하고 있었다. 따라서 선생은 이들과 교류하면서, 또한 열성으로 민족교육을 몸소 실천하면서 투철한 민족 독립운동가로 신망을 쌓아 갔다. 그 결과 선생은 같은 해 6월 7일 개최된 상해 대한교민단 의사회에서 윤기섭 후임으로 인성학교의 학감에 당선되었다. 이 때 선생의 나이가 불과 21세였음을 생각할 때, 당시 상해의 민족운동자들이 선생에게 거는 기대가 얼마나 컸는가를 미루어 짐작할 수 있겠다.

1927년 12월 7일 선생은 당시 대독립당 결성을 추진하고 있던 안창호의 권유로 흥사단 원동위원부에 입단하였다. 그리하여 선생은 무실, 역행, 충의, 용감 등 흥사단 이념을 실천하는데 진력하는 한편, 안창호를 도와 독립운동 문건 작성, 통역, 강연 등의 역할을 수행하며 독립운동의 저변을 넓혀 갔다.

언론활동을 통해 항일 투쟁의식 고취

이후 선생은 1927년부터 1929년까지 상해 [중앙일보] 논설위원, [세계신문] 아주(亞洲)부장 등으로 근무하면서 세계 열강들의 동향과 동아시아 정책을 예리하게 분석 보도하였다. 그리하여 선생은 중국 언론계에서 지면을 넓혀가며 언론인들과의 친분을 쌓아 임시정부와 한국 교민들에 대한 우호적인 여론을 형성하는데 이바지하여 갔다. 그리고 여러 제약 속에서도 국내에서 발행되던 진보적 성향의 잡지인 [조선지광]에 1927년 3월 [투쟁철학]을 발표하고, 또 [신인간(新人間)]에 1928년 6월 [새로운 인간의 새로운 수양] 등의 글을 발표하였다. 특히 선생은 [투쟁철학]에서 철학의 진리는 결코 추상적 개념 속에 있지 않고, 오직 실생활 속에서 구득할 수 있다고 주장하고, 우리의 철학은 오직 직각적(直覺的) 생활철학이 있을 뿐이오, 오직 투쟁철학이 있을 뿐이다.

생활의 실내용(實內容)을 모르고 공상적인 안락과 평화에 심취된 개인이나 민족은 반드시 생존의 위급(危急)으로 후회막급한 일이 있는 바이다라고 하면서 암암리에 조국과 민족의 실생활, 즉 식민지 생활에 대한 자각과 그에 대한 투쟁을 촉구하였다. 나아가 선생은 [새로운 인간의 새로운 수양]에서 정의와 진리의 시대는 반드시 올 것입니다. 정의와 진리는 공허한 개념인 듯하면서도 위대하고 확실한 실재이며, 무력한 듯하면서도 전인류 사회를 영원히 지배합니다고 주장함으로써 국내 동포들에게 조국 독립과 민족 해방에 대한 확신을 심어 주었다.

1929년부터 선생은 [동아일보]의 상해와 남경 특파원으로 활동하면서 동아시아 정세 및 열강들의 동향을 분석 보도하고, 임시정부와 그 밖의 독립운동 상황을 국내외에 전파 홍보하여 갔다. 즉, 선생은 중국의 각 신문, 잡지에 한국 독립운동에 관한 논설들을 게재하여 한중 양민의 친선을 도모하고, 한국 독립운동에 대한 지원 여론을 조성하는 데 혼신의 노력을 경주하였다. 그러던 중 1931년 7월 2일 중국 길림성 장춘현(長春縣) 만보산(萬寶山) 지역에서 수로 문제로 한중 양국 농민들이 충돌한 만보산 사건이 발생하였다.

선생은 이 사건의 본질이 일제가 만주와 국내에서 한중 민족 간에 반목과 대립을 유도하여 만주 침략의 빌미로 이용하려는데 있음을 간파하였다. 따라서 선생은 곧 바로 상해에서 [만보산 문제와중국측 방침]이라는 전문을 동아일보에 타전하여 만보산 사건에 대하여 남경 국민정부 외교부가 일본 정부에 항의하고, 국제연맹에 호소하여 정당한 해결을 도모하려고 한다는 사실을 국내에 알렸다. 또한 선생은 남경 특전으로 상해 조선인 각 단체들의 의견은 이번 만보산 사건에 대하여 조선 국내의 동포들은 은인자중하여 보복적 행동과 같은 일은 될 수 있는 대로 피하여 주었으면 좋겠다는 것이라고 송신함으로써 일제의 간계에 국내 동포들이 부화뇌동하지 말 것을 호소하였다.

독립군 간부 양성 교섭에 적극 나서

특히 1933년 봄 김구와 장개석 회담을 계기로 한국 청년들을 선발하여 독립군 장교로 육성하는 계획이 결정되었다. 그리하여 중국중앙육군군관학교의 낙양분교에 한인특별반이 설치되었고, 여기에서 일본 제국주의 속박으로부터 벗어나 완전한 독립국가를 건설하기 위해 노동자, 농민을 지휘할 수 있는 독립운동 간부를 양성하여, 일제의 대륙침략 전쟁이 세계대전으로 발전할 때 일본 본토와 동아 대륙의 교량 역할을 하는 한국 및 남만주 지방의 일본군 군사 시설을 파괴하고 침략 원흉을 제거하며, 노동자, 농민대중의 지휘 및 중국군과의 연합을 통해 한국 독립을 쟁취하는 한국 독립군 장교의 육성이 이루어지게 되었다.

이 같은 무관양성 계획이 성사된 것도 김구를 도와 중국 정부와 교섭하고, 언론을 통해 지원 여론을 확산시킨 선생의 역할이 컸음은 물론이다. 이와 함께 선생은 윤봉길 의거 직후 피체되어 국내로 압송된 안창호의 뒤를 이어 흥사단 원동위원부를 이끌고 있던 송병조를 도와 흥사단 운동을 지속적으로 전개하였다. 그리하여 선생은 원동위원부에서 개최하는 월례회에 참석하여 정치, 시사, 국내 사정 등에 관해 자주 강연하면서 조국 광복의 날을 열어 갔다. 그러던 중 선생은 신병으로 1936년 1월 귀국하였고, 향리에서 투병 끝에 1938년 1월 20일 별세하였다.

정부에서는 선생의 공훈을 기리어 1987년 건국훈장 독립장을 수여하였다.

<자료:국가보훈처>