[우리문화신문 = 이한영 기자] 세브란스 병원 암병동에서 본관으로 연결 된 통로 벽에는 빛바랜 흑백 사진의 의사들 사진이 나란히 걸려있다. 무심히 지나면 그저 ‘의사’에 지나지 않을 인물들이지만 꼼꼼하게 찬찬히 살펴보면 이들에게서 오늘의 의사와 다른 점을 살필 수 있다. 바로 ‘독립운동가’로 활약했다는 사실이다.

|

||

| ▲ 이태준 독립운동가 | ||

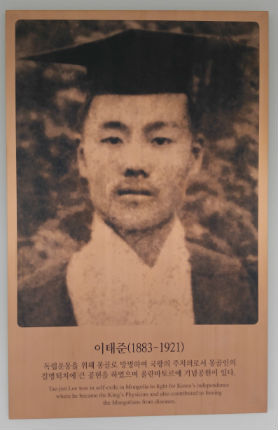

먼저 이태준 (1883-1921)을 보면 “독립운동을 위해 몽골로 망명하여 국왕의 주치의로서 몽골인의 질병퇴치에 큰 공헌을 하였으며 울란바토르에 기념공원이 있다.”는 설명이 붙어 있다.

|

||

| ▲ 박서양 독립운동가 | ||

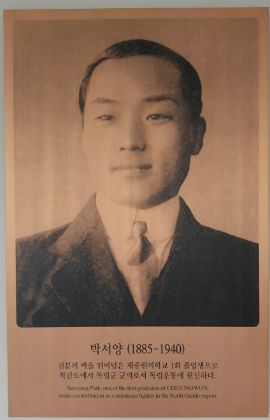

그런가 하면 박서양(1885-1940)은 “신분의 벽을 뛰어 넘은 제중원의학교 1회 졸업생으로 북간도에서 독립군 군의로 독립운동에 헌신하다” 라고 설명하고 있다.

|

||

| ▲ 김필순 독립운동가 | ||

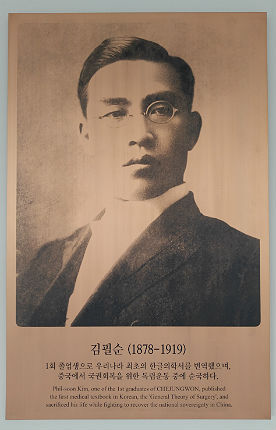

뿐만 아니라 김필순(1878-1919)은 “1회 졸업생으로 우리나라 최초의 한글 의학서를 번역 했으며 중국에서 국권회복을 위한 독립운동을 하다 순국하였다” 라고 소개하고 있다.

1904년, 세브란스병원이 건립되던 시절은 아직 일제의 마수가 뻗치기 전으로 서양 선교사들이 국내에 들어와 의료사업을 펴던 시절이다. 오늘날의 눈부신 의학의 발전에 견주면 격세지감을 느끼지만 열악한 환경에서 의사와 독립운동의 두 가지 일을 훌륭히 병행한 그 헌신에 고개가 수그러든다.

참고로 <국가보훈처>에서 밝힌 이들의 공훈을 소개한다.

|

||

| ▲ 한국 최초의 면허 의사(1908) | ||

|

||

| ▲ 연세 세브란스병원 암병동에서 본관으로 통하는 연결 복도(5층)에는 의사이자 독립운동가로 활약한 이들의 사진이 걸려 있다. | ||

*이태준 독립운동가

호는 대암(大岩), 경북 상주(尙州) 사람이다. 의사로 몽골 수도 고륜(庫倫)에서 병원을 개업하고 있던 중, 1918년 9월 김규식(金奎植)이 파리강화회의 참석에 필요한 여비를 마련키 위해 몽골로 오자 그에게 독립운동자금 2천원을 제공하여 활동을 도왔다. 정부에서는 고인의 공훈을 기리어 1990년에 건국훈장 애족장(1980년 대통령표창)을 추서하였다.

*박서양 독립운동가

박서양은 서울 출생으로 1917년 만주로 이주한 이래 국자가(局子街)에 구세병원(救世病院)을 설립하고 의료활동을 전개하였으며, 같은 해 6월 연길현(延吉縣) 용지향(勇智鄕)에 설립된 숭신학교(崇信學校)의 교장에 취임하였다. 1920년 12월 무렵 적십자 소속 의사로, 1921년 6월 무렵에는 간도국민회(間島國民會) 총부(總部)의 군의(軍醫)로 활동하였다. 1923년 9월 간도교육협회(間島敎育協會) 집행위원 등으로 활동하는 등 만주에서 한인(韓人) 대상의 의료활동과 민족교육 사업을 주도하였다. 정부는 고인의 공훈을 기려 2008년에 건국포장을 추서하였다.

*김필순 독립운동가

황해도 장연(長淵) 사람이다. 만주와 몽골에서 독립운동을 전개하였다. 1908년 세브란스 의학전문학교를 제1회로 졸업하였다. 재학 중에 황성기독교청년회와 상동교회를 번갈아 왕래하면서 구국운동가로 활동하였다. 도산 안창호(安昌浩)와 결의형제를 맺고 1907년 신민회가 조직될 때, 그 회원이 되었다. 한편 1900년대 세브란스 병원에 재직하면서 자신의 집을 독립운동가들의 협의장소로 제공하였다.

1910년을 전후하여 해외에 독립운동기지를 건설하고자 하는 움직임이 독립운동가들 사이에 활발히 전개되었다. 이에 따라 전국민은 무장세력의 양성과 군비를 갖추면서 독립운동의 기회를 기다려야 한다는 전제 아래 독립운동기지를 건설하게 되었다. 그리하여 김필순은 1911년 중국으로 망명하여 이동녕(李東寧)·전병현(全秉鉉) 등과 함께 서간도 지역의 독립운동기지 개척에 힘썼다.

그뒤 내몽골 치치하얼에 수십만 평의 토지를 매입하고 이곳에 100여 호의 한인들을 이주시켜 무관학교를 설립하고 독립운동의 후방 기지로 개척하고자 하였다. 그는 의료업을 하면서 독립운동에 종사하던 중, 1919년 9월 1일 일본인 조수가 주는 우유를 먹고 순국하였다. 정부에서는 고인의 공훈을 기리어 1997년에 건국훈장 애족장을 추서하였다.