|

||

[우리문화신문=이윤옥 기자] 존경하는 신명균 선생님, 저는 선생님만 생각하면 마음이 아리고 가슴이 먹먹합니다. 일제의 멸망을 보기 전에 돌아가시다니, 너무도 가슴이 아픕니다.

선생님이 지킨 우리 말글은 광복 71주년이 되는 올해에도 당당히 꽃을 피우고 있습니다. 민족 문화의 상징인 성과 이름을 말살한 일제에 맞서 순국한 선생님의 노선을 계승하여, 현재 우리 민족은 우리의 성과 이름을 당당히 쓰고 있고, 한자와 한자말이 아닌 순우리말과 한글로 지은 이름도 많이 쓰고 있습니다.

저는 박사학위 논문을 쓰면서 조선어학회 사건 예심 판결문을 통해 선생님을 알게 되었습니다. 판결문에 선생님의 이름이 자주 등장하였습니다. 이극로, 최현배, 이윤재, 신명균 선생이 중심이 되어 조선어학회의 사업을 추진하였음을 발견하였습니다. 그래서 선생님이 무슨 일을 하셨는지를 추적하였습니다. 참으로 놀라운 결과를 얻어내었습니다.

|

||

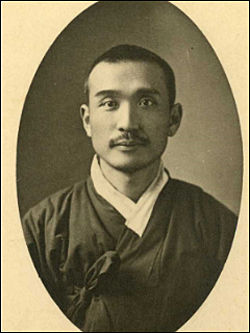

| ▲ 신명균 선생의 모습(1927년 보성전문학교 졸업앨범) | ||

신명균 선생님은 주시경의 직계제자로 우리말과 글을 수호하는 국어학자로서, 독도(뚝섬)공립보통학교와 동덕여고보에서 교육에 종사한 교육자로서 일생을 보냈습니다.

조선어연구회와 조선어학회에서 조선어 철자법 제정위원으로써 한글 맞춤법통일안 완성에 기여하였고, 표준어 사정위원으로 활동하여 표준어의 제정에 도움을 주었습니다. 조선어 문법의 통일에 기여하고자 <조선어문법>(1933)을 저술하였으며, 한글맞춤법 통일안을 조선 민중에게 널리 소개하고자 하여 <조선어철자법>(1934)을 저술하였습니다.

조선어학회의 기관지 <한글>을 편집하고 간행하는 업적도 남겼습니다. 이와 같이 ‘조선어학회 사건’ 예심판결문(1943)에 나와 있듯이 일제의 조선어 말살에 맞서 언어독립투쟁을 전개하였습니다.

한편 <한글역대선>(1933), <주시경선생유고>(1933), <조선문학전집 제1권-시조집>1(1936), <조선문학전집 제2권-가사집>(1936), <조선문학전집 제5권-소설집>1(1936), <조선문학전집 제6권-소설집>2(1937) 등을 발간하여 민족문화를 보존하고 집대성하였습니다.

아울러 사회단체인 조선교육협회를 이끌면서 언론집회압박탄핵회에서 활동하였습니다. 1922년에서 1938년 4월 일제가 해산할 때까지 조선교육협회의 이사로써 활동하였습니다.

그리고는 일제의 조선어 말살과 창씨개명 강요에 항거하여 1940년 11월 20일 자결(51세)하였습니다. 이처럼 선생님은 일제강점기에 우리말과 한글의 정리와 보급에 헌신하여 우리말과 글을 지켜내었습니다.

현재 조선어학회 선열 33인 가운데 24명이 독립유공 훈장을 받았습니다. 그런데 선생님의 빛나는 업적은 제대로 소개되어 있지 않았고, 국가로부터 단 한차례의 포상도 없는 것을 알고 저는 경악하였습니다. 이제라도 국가보훈처에서는 신명균 선생의 업적에 대해 제대로 평가하여 주기를 바랍니다.

올해 2월 11일 제가 보성전문학교 졸업앨범(1927년)에 나오는 선생님의 사진을 발굴하여 여기에 최초로 공개합니다. 선생님, 기뻐하여 주십시오. 후배 역사학자인 저는 최전선에서 언어독립투쟁을 전개한 신명균 선생님을 존경합니다. 안녕히 계십시오.

|

||

박 용 규

고려대학교 대학원 사학과(한국근대사 전공) 졸업(문학박사)

현재 고려대 한국사연구소 연구교수

저서 :「북으로 간 한글운동가 이극로 평전」, 2005

「이극로의 우리말글 연구와 민족운동」(공저), 2010

「조선어학회 항일 투쟁사」, 2012

「우리말 우리역사 보급의 거목 이윤재」, 2013

「조선어학회 33인」, 2014.

|

||