[우리문화신문=우지원 기자]

(p.102)

매화나무 드문드문

꽃 적게 붙어 있고

그 성기고 마름과

비스듬히 기운 것 사랑하네

다시 삼성이니 저녁이니

새벽이니 변별할 필요 없으리니

향기로운 가지 끝에

달이 떴나 바라보게나

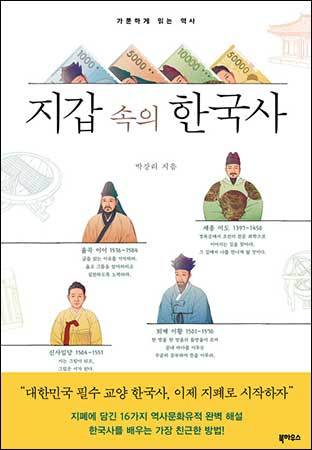

지폐 속에는 우리 역사가 가득하다.

천 원, 오천 원, 만 원, 오만 원권은 이제 카드에 밀려 점점 꺼낼 일이 없어졌지만, 언제든 꺼내 들면 역사 속 인물과 그에 걸맞은 문화유산을 볼 수 있다. 어찌 보면 하나의 작품이라고도 할 수 있는 지폐는, 가장 손쉽게 지니고 누릴 수 있는 우리 역사다.

박강리가 쓴 이 책, 《지갑 속의 한국사》는 그런 지폐의 친근한 매력으로 우리 역사에 한 발짝 다가가는 책이다. 알고 있다고 생각해도 사실은 모르는 것들, 아마 지폐 속 인물과 배경도 그러한 것들 가운데 하나일 것이다. 눈에 익어서 오히려 무심히 지나치게 되지만, 한 번쯤 알아두면 두고두고 좋은 이야깃거리가 된다.

이 책은 만 원, 천 원, 오만 원, 오천 원에 각각 실린 세종대왕, 퇴계 이황, 신사임당, 율곡 이이를 차례대로 다룬다. 이들이 어떤 삶을 살았는지, 그리고 지폐에 담긴 그림과 문물은 이들과 어떤 연관이 있는지 친절히 일러준다.

그 가운데 가장 풍부한 설명이 담긴 지폐는 천 원권에 실린 퇴계 이황이다. 천 원권의 앞면을 자세히 보면 퇴계 이황 뒤로 그가 좋아했던 매화나무와 성균관 명륜당이 그려져 있다. 명륜당이 있는 것은 그가 젊은 시절 성균관 유생으로 입학하여 공부했고, 출사한 뒤에는 성균관의 으뜸 책임자인 정3품 대사성도 여러 번 역임한 까닭이다.

천 원권의 뒷면에는 겸재 정선이 그린 《계상정거도》가 있다. 이 그림은 겸재 정선이 1746년, 71살에 그린 작품으로 ‘계곡으로 물러나 고요히 머물다’라는 뜻을 지니고 있다. 겸재는 1733년, 58살 되던 해에 도산서당과 가까운 포항시 북구 청하면 청하현감으로 부임해 2년간 일한 적이 있는데, 겸재는 이때 도산서당을 간 기억을 훗날 떠올려 그린 것 같다.

(p.83)

천 원권 뒷면에 있는 <계상정거도>가 도산서당을 그린 그림이라고는 하지만 실제와는 많이 다르다. 그러나 실망할 필요는 없다. 실제 도산서당은 자연의 품에 순하게 안겨 있다. 규모도 아담하다. 앞마당을 둘러싸는 울타리를 세웠고, 작은 사립문을 냈다. 소박하기 그지없는 이 문에는 유정문(幽貞門)이라는 이름이 있다. ‘그윽하고(幽) 바른(貞) 문(門)’이라는 뜻이다. 퇴계는 속세를 떠나서 바르게 사는 사람이야말로 평탄한 길을 갈 수 있고, 밟는 길이 탄탄하니 숨어 있는 사람이야말로 곧고 길하다고 말하고 싶었을 것이다.

사실 도산서당은 건축가 퇴계의 회심작이었다. 퇴계의 건축가적 면모는 덜 알려졌지만, 사실 그는 ‘선비 건축가’라 불러도 될 만큼 집을 여러 차례 설계해서 지었다. 양진암, 한서암, 계상서당을 거쳐 마침내 60살에 도산서당을 지어 완전한 ‘내 서당 마련’의 꿈을 이루었다.

도산서당은 딱 세 칸이다. 방 한 칸, 마루 한 칸, 작은방이 딸린 부엌 한 칸이다. 방은 완락재, 마루는 암서헌이라 이름 지었다. 완락재에는 온돌을 들였고, 벽에는 책이나 문방구를 놓을 수 있게 선반을 꾸몄다. 암서헌에는 마루를 깔고 두 변을 열어놓았다. 동쪽으로 처마를 덧대어 공간을 넓혔다. 현판도 정성스럽게 썼다.

(p.84)

도산서당 현판은 퇴계의 솜씨이다. 소전체(그림문자)를 보면 퇴계가 도산서당을 짓고 얼마나 기뻐했는지 느껴진다. 이 현판에서 ‘산’과 ‘새’를 찾아내는 사람들이 있다. 봉우리가 세 개인 산과 새 한 마리가 있다. 산을 찾는 것은 아주 쉽지만 새를 찾아내기는 조금 어렵다. 눈 씻고 봐도 안 보인다면 ‘서(書)’자에 시선을 집중해보자. 마음의 눈으로 보면 더 잘 보일 것이다. 자신을 산새라고 비웃던 사람들을 향한 퇴계의 뒤끝 있는 대답인 것 같아 슬며시 웃음도 난다. 어찌 되었든 마침내 퇴계는 도산에 집을 지었고, 좁은 새장을 벗어나 숲속 산새처럼 머물렀다.

퇴계의 으뜸 소장품 가운데는 별자리가 그려진 회전형 구인 ‘혼상’이 있다. 그는 하늘의 움직임에도 관심이 많아 제자 이덕흥에게 혼상과 혼천의를 만들게 했다. 민간에서 만들어져 오늘날까지 전해지는 혼상은 퇴계의 것이 유일하다.

퇴계는 건축가의 면모 외에 ‘모범 납세자’의 면모도 있었다. 그는 세금 납부가 선비의 기본 책무라고 여겼고, 늘 솔선수범해서 세금을 납부했다. 1563년 곽황이 예안 수령으로 있을 때, 퇴계가 워낙 모범적으로 세금을 내어 고을의 세금을 걷는 일에 전혀 근심이 없다고 할 정도였다.

그가 오늘날 가장 많이 쓰이는 천 원권 지폐의 주인공이 된 것에는 이런 엄격한 자기관리와 수양에 힘입은 바가 크다. 34살의 나이로 관직에 나아가 60살에 도산서당의 주인이 되고, 생의 마지막까지 품격 있는 선비의 모습을 잃지 않았던 그는 우리 역사 속 지식인의 모범적인 한 유형으로 기억될 만하다.

이 책을 읽고 나면 앞으로 지폐를 꺼낼 때, 한 번쯤 더 그 배경과 역사를 생각하게 되지 않을까. 앞으로 몇십 년 뒤에는 더는 지폐를 쓰지 않을 수도 있겠지만, 세종대왕이나 퇴계 이황, 율곡 이이, 그리고 신사임당이 살았던 삶과 업적은 한 번쯤 짚고 넘어갈 만하다. 참신한 기획이 돋보이는 좋은 책이다.