[그린경제/얼레빗=양승국 변호사] 전에 대학로에 있는 아르코 미술관에 갔을 때, 미술관 앞 마로니에 공원에 한 잘 생긴 남자의 동상이 서 있었습니다. 바로 종로경찰서에 폭탄을 던졌던 김상옥 열사(1890. 1. 5. - 1923. 1. 22.)의 동상이었습니다. 동상 옆 안내문을 보니 김열사는 1923년 1월 22일 1천여 명의 일본 경찰과 접전하다가 최후의 한 발로 자결하였다고 되어 있습니다. 그리고 김 열사가 발을 딛고 선 대리석에는 김 열사가 거사를 위해 상해를 떠나기 전 동지들에게 마지막 남긴 말이 새겨져 있었습니다.

나의 생사가 이번 거사에 달렸고. 만약 실패하면 내세에서 만나 봅시다. 나는 자결하여 뜻을 지킬지언정 적의 포로가 되지는 않겠소.

그동안 김상옥 열사가 종로경찰서에 폭탄을 투척하였다는 정도만 알고 있던 저는 이런 내용을 보고 부끄러워 집에 와서 김상옥 열사에 대해 알아보았습니다. 김 열사는 일찍이 아버지를 여의고 14세부터 낮에는 철공장에서 일하고 밤에는 야학에서 공부하였더군요. 김 열사의 어머니 김점순 여사는 공부하고픈 아들의 소망을 들어주지 못한 것을 못내 가슴 아파합니다.

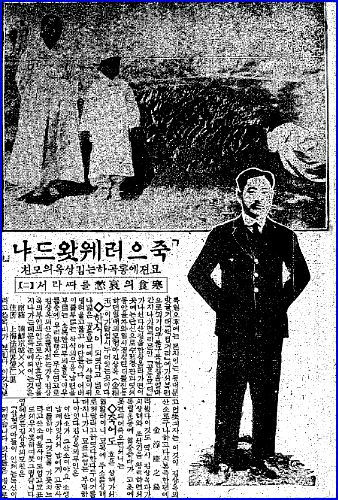

▲ 순국한 김상옥의사 부인과 어머니 김점순여사의 한식 성묘 기사(동아일보 1923.3.15. )

그 애가 자랄 때 온갖 고생을 했어요. 옷 한 가지 변변한 것을 못 얻어 입히고 밥 한술도 제대로 못 먹였으며 메밀찌꺼기와 엿밥으로 살았지요. 어려서 공부가 하고 싶어 “어머니 나를 삼 년만 공부시켜 주세요.” 하던 것을 목구멍이 원수라 그 원을 못 풀어 주었습니다. 낮에는 대장간에서 일하고 밤에는 야학을 하는데 시간이 급하여 방에도 못 들어가고 마루에서 한 숟갈 떠먹고 갈 때 그저 ‘체할라 체할라’ 하던 때가 엊그제인데 어쩌다가 이 모양이 되었습니까?

이윤옥 시인의 여성독립운동가에 바치는 헌시집 《서간도에 들꽃 피다》에 나오는 이야기입니다. 이렇게 공부에 열망을 갖고 있던 김 열사라 장사에 있어서도 영덕철물상회를 열어 경영에 성공하고, 말총모자를 창안, 생산해 보급하기도 하였습니다.

김 열사가 본격적으로 독립운동에 투신하게 된 것은 3.1 운동 이후부터입니다. 김 열사는 그 해 4월 동대문 교회 안의 영국인 피어슨 여사 집에서 혁신단이라는 비밀결사를 조직하고 <혁신공보>를 발간합니다. 뿐만 아니라 그 해 12월에는 암살단을 조직해 한훈, 유장렬 등과 함께 친일민족 반역자 서 모 외 수명을 사살하기도 하고, 오성헌병대 분소를 습격하여 장총 3정과 군도(軍刀) 1개를 탈취하기도 합니다.

그리고 1920년 8월 24일에 미국의원단이 내한한다는 소식을 듣고, 사이토 총독이 이들을 환영하러 나올 때 암살할 계획을 추진합니다. 그러나 이 거사 계획은 일경에 드켜 김 열사는 상해로 망명해야 했지요. 망명해서는 의열단에 가입하여 독립운동 자금을 모금하러 국내에 잠입하기도 했습니다.

김 열사는 1922년 12월 사이토 총독을 암살하기 위하여 다시 국내로 잠입합니다. 그러나 상해 일본 경찰의 통보로 경계가 강화되자 총독 암살은 시일을 끌게 되고, 그 대신 김 열사는 1월 12일 먼저 종로경찰서에 폭탄을 던집니다. 그리고 매부 고봉근의 집에 은신하지요. 단순히 은신만 하고 있었던 것이 아닙니다. 일본 제국회의에 참석차 동경으로 떠나는 사이토를 서울역에서 저격하기 위하여 서울역을 답사하기도 하는 것이지요. 1월 17일 20여 명의 일경이 김 열사의 은신처를 포위합니다.

김 열사는 일본 경찰과 총격전을 벌이며 탈출하면서 형사부장 다무라를 사살하고, 이마세, 우메다 경부 등 수명에게 중상을 입히고는 눈 덮인 남산을 맨발로 뛰어 금호동에 있는 안장사에 이릅니다. 여기서 승복과 짚신을 빌려 변장하고 산을 내려온 김 열사는 효제동 이혜수 집에 은신하지요. 맨발로 탈출하여 눈길을 뛰었으니 발이 온전하겠어요? 은신 중에 김 열사는 동상 치료도 합니다.

그러나 운명의 그 날, 1923년 1월 22일 새벽 이곳도 들키고 말았습니다. 김 열사에게 단단히 혼이 난 일경은 무려 천여 명(4백여 명이라는 설도 있음)의 경찰로 은신처를 겹겹이 포위합니다. 김 열사는 두 손에 권총을 쥐고 5채의 민가 지붕을 이리 저리 넘어 다니며 3시간 반 동안 일본 경찰과 총격전을 벌입니다.

이 총격전에서 김 열사는 구리다 경부를 비롯한 일경 10여 명을 살상하였으나, 중과부적이었지요. 탄환은 하나, 둘 떨어져가고 이제 마지막 남은 탄환 1발! 김 열사는 상해를 떠나올 때 동지들에게 마지막 남긴 말을 떠올립니다. 그리고 마지막 남은 탄환 한 발을 가슴에 겨누고 대한독립만세를 외치며 자결합니다. 님이시여...

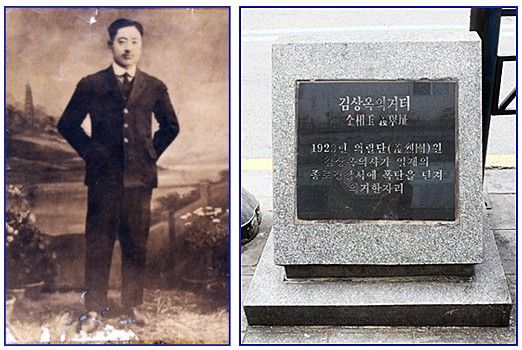

▲ 김상옥 열사(왼쪽), 종로경찰서 의거터 표지석(종각역 3번 출구)

구본웅이라는 화가가 있습니다. 화가가 중학생 때 이 총격전을 목격하였습니다. 어린 중학생은 평생 이 감동적인 장면을 잊을 수가 없었습니다. 하여 구본웅은 나중에 화가가 되어 그 때의 광경을 그림으로 그리고, 그 밑에 당시의 생생한 느낌을 시로서 남깁니다.

김 열사가 겹겹이 포위한 왜놈 경찰들과 총격전을 벌이는 장면, 마지막 총알 한 발로 자결하는 장면을 상상하려니 저도 모르게 순간 몸이 떨리며 가슴 속이 뜨거운 것이 치밀어 오릅니다. 끝으로 이윤옥 시인이 김 열사의 어머니를 생각하며 쓴 시를 낭송하며 마치겠습니다.

권총으로 삶을 마감한 아들

주검을 확인하는

어미의 가슴 속에

구멍 하나 뻥 뚫렸다

휑하니 불어오던

그 겨울의 모진 바람 한 자락

뚫린 가슴을 휘젓는다

밥이나 배불리 먹였더라면

공부나 원 없이 시켰더라면

죄인 된 어미의 몸뚱이는

이미 주검이다

사랑하는 아들아!

그 목숨 떨궈 서릿발 같은 기상으로

조선인의 투지를 보였으니

너의 죽음이 어찌 헛되랴

이제 눈물을 거두고 의로운 너의 혼에

장한 훈장을 다노라

절규했을 어머니시여

그대 이름 당당한 조선의 어머님이시라