[한국문화신문 = 이윤옥 기자] 이승희(李承熙, 1847. 2. 19 ~ 1916. 2. 27) 선생은 1847년(헌종 13) 2월 19일(음) 경상도 성주 대포리(지금의 경북 성주군 월항면 대산 1동)에서 아버지 이진상(李震相)과 어머니 흥양 이씨 사이에서 태어났다. 5살 때부터 아버지 이진상의 가르침을 받아 이후 가학(家學)을 이어 큰 학자가 되었다. 당시 세상 사람들은 이진상과 이승희 부자의 학문적 계승 관계를 중국 송나라 때의 큰 학자인 채원정(蔡元定)과 채침(蔡沈) 부자의 관계에 견주어 서산씨부자(西山氏父子)라고 말하였다.

선생은 1867년 21세 때 흥선대원군에게 성학(聖學),호적(戶籍),전제(田制),선거(選擧),제병(制兵) 등 폐정개혁을 주장하는 글을 올렸다. 개항 이후 1880년대 초에 개화정책의 흐름이 확산되면서 척사파와의 갈등은 고조에 달하였다. 1880년 말 수신사 김홍집(金弘集)이 러시아를 막기 위해서는 친중국, 결일본, 연미국을 해야 한다는 조선의 외교방략을 담은 황준헌(黃遵憲)의 《조선책략(朝鮮策略)》을 일본에서 가지고 와 고종에게 바치자, 이듬해 1월 이만손(李晩孫)을 중심으로 영남유생 만여 명은 연명으로 만인소를 올리기 위해 상주의 산양(山陽)에 모였다. 이때 선생도 참여하였고 청척양사소(請斥洋邪疏)를 지어 자신의 시국인식을 표현하였다.

▲ 이승희 선생

선생은 1882년 임오군변 이후 세도(世道)가 날로 무너져가는 것을 보고 벼슬길에 나가는 것을 포기하고 학문에만 종사하였다. 이 무렵 이건창(李建昌)이 여러 차례 벼슬길에 나올 것을 권했으나 사양하였다. 1886년 부모를 한꺼번에 잃은 선생은 그 뒤 허유(許愈),곽종석,윤주하 등과 아버지 이진상의 문집을 교정하는 일에 몰두하였다. 학문에만 몰두하던 그는 1903년 조정에 천거되어 원구단참봉(?丘壇參奉), 장릉참봉(章陵參奉), 조경묘참봉(肇慶廟參奉) 등의 벼슬이 주어졌으나 끝내 나아가지 않았다.

그러던 중에 1895년 명성황후가 시해되는 을미사변이 일어나고 단발령이 내리자 전국에서 의병이 일어났다. 선생은 곽종석(郭鍾錫),장완상(張完相),강구상(姜龜相),이두훈(李斗勳) 등과 일본의 야만적 행위를 규탄하는 포고문을 작성하여 각국 공관에 보내었다.

또한 1905년 8월 외우내환에 허덕이는 국가의 실정을 통탄하고 의진시사소(擬陳時事疏)를 지어 과감한 내정개혁을 역설하였다. 그리고 이 해 겨울에 을사늑약이 이루어지자 11월 초에 소수(疏首)로서 수백 명의 유생을 거느리고 서울에 올라가 을사오적(乙巳五賊)을 목 베고 을사늑약의 파기를 요청하는 청주적신파늑약소(請誅賊臣罷勒約疏)를 올렸다.

이어서 주한 일본군 사령부에 일본의 배신과 침략행위를 규탄하는 글을 보냈다. 선생은 이완용 등 5적신은 대한(大韓)의 강상(綱常)의 적(賊)이요 이토 히로부미(伊藤博文)은 천하강상의 적이니 이들을 목 베지 않으면 안 된다.고 주장하였으나 고종의 비답을 받지 못하였다. 이해 12월 25일에 그는 대구경무서에 체포되어 일인이 백방으로 협박하고 형구까지 설치하였으나 큰 소리로 꾸짖으며 선비는 죽일 수는 있어도 욕보일 수는 없다.고 하면서 조금도 굴하지 않고 시를 지어 자신의 뜻을 표하였다.

호전(胡銓)이 진회(秦檜) 목 벤 거사를 하려다가(妄擬澹庵斬檜擧)

어찌 옥중에서 공사(供辭)를 할 줄 생각했으리(那期燕獄供元辭)

이 마음은 밝고 밝아 물어볼 것 없으니(心跡昭昭無用問)

대한의 신자 마음 대한이 응당 알 것이지(大韓臣子大韓知)

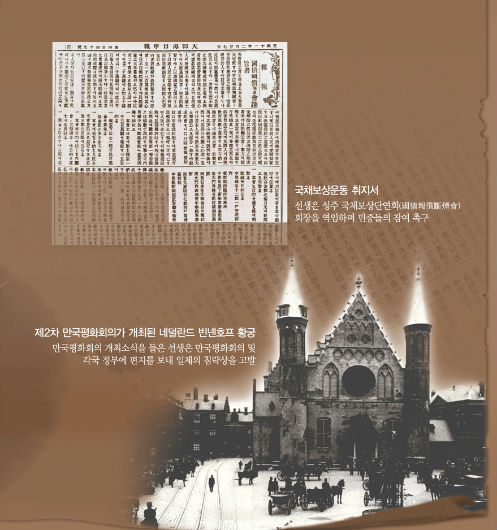

▲국채보상운동 취지서를 써서 민중들의 참여를 촉구했다

선생은 옥중에서 이토 히로부미가 통감부를 설치한다는 소식을 전해 듣고 이토 히로부미를 꾸짖는 편지를 썼다. 그는 이토 히로부미에게 보낸 편지에서 을사늑약은 병력을 동원하여 상하를 협박하여 고종의 의사를 묻지 않고 적신(賊臣)의 인장(印章)을 마음대로 찍은 강제로 이루어진 조약이라고 분명하게 못 박았다. 그리고 일찍이 자기가 이토 히로부미를 천하강상의 적(賊)이라고 했던 것은 우방의 임금을 협박하였으니 그 임금을 엄하게 여기지 않은 것이고, 신하로 하여금 그 임금을 배반하게 하여 나라를 팔아먹게 한 것은 천하에 임금이 없게 한 것이기 때문이라고 하였다. 그는 이같이 옥중 투쟁을 전개하다가 이듬해 4월 7일에 출옥하였다.

출옥한 뒤 자제들이 자신의 회갑잔치를 위해 준비해둔 돈을 모두 헌납하고, 성주의 국채보상단연회(國債報償斷煙會) 회장이 되어 각지에 통문을 보내어 담배를 끊고 국채를 보상하여 국권을 되찾자고 호소하였다. 선생은 1907년 5월 5일에 네덜란드의 수도 헤이그에서 만국평화회의가 개최된다는 소식을 들었으나 이토 히로부미의 방해로 조선대표의 참석이 불가능하다는 사실을 알고, 이해 4월에 만국평화회의에 우편으로 편지를 보내어 일본의 침략 만행을 낱낱이 폭로하였다.

선생은 1912년 중국의 총통 원세개(袁世凱)에게도 편지를 보내 중국의 현실을 논하였다. 선생은 원세개에게 지금 중국은 중화광복(中華光復)의 깃발을 세우고 인민 자유의 종을 쳤다고 하면서 서구의 정치이론에 의거하여 정치를 하는 것보다는 요순공맹(堯舜孔孟)의 교(敎)를 통해 천하 만고의 대공화(大共和)를 이루어 안으로는 중화 만고의 맹주(盟主)가 되고 밖으로는 천하 만방의 전도(前導)가 되어야 한다고 역설하였다.

또 중국이 서양의 공화민국(共和民國)을 표방하여 나라를 다스릴 것이 아니라 중국에 있어서는 중국의 공화(共和) 즉 윤강대도(倫綱大道)로 나라를 다스려야 한다고 주장하였다. 중국의 공화민국이라는 것은 공자가 이른바 난적(亂賊)이고 민국이라는 것은 서양 사람이 주장하는 바 무군(無君)의 의(義)라고 하여 반대하였다. 궁극적으로 국교(國敎)인 공교(孔敎)를 통해 중화의 생명을 구제하고 중화의 만세의 생업을 바로 세워야 한다고 하였다.

뿐만 아니라 선생은 손문(孫文)에게도 편지를 보내 서양이 선교(宣敎)와 무역(貿易)을 통해 다른 나라를 노예로 삼고 인종을 멸하고 있다고 하면서, 중화의 교(敎)를 진작시켜 광복의 공을 성취하기를 바란다고 하였다.

선생은 1913년 밀산부에서 안동현으로 이주하여 동삼성한인공교회(東三省韓人孔敎會)를 창립하고 북경공교회(北京孔敎會)에 편지를 보내 그 지회로 승인해줄 것을 요청하였다. 그는 공교회의 강연회에 연사로 나서서 자신의 유교에 대한 견해를 표명하였고, 이문치(李文治), 설정청(薛正淸), 용택후(龍澤厚), 진환장(陳煥章) 등 중국의 학자들에게 유교의 사명에 대해 설명하였다.

선생은 1914년에는 박은식(朴殷植)과 편지로 독립사상 및 민족의식의 고취를 위하여 언론기관의 설립과 국사교육에 대해 논의하였다. 또한 이 해 선생은 산동성 곡부(曲部)에 가서 공자의 유적을 돌아보고 가는 곳마다 느낌을 시로 표현하였다. 그는 이때 공교의 교육내용과 제도를 체계화시켜 공교회 잡지에 발표하고 공도회(孔道會)에서 강연을 하는 등 공자교를 통해 유교를 재정립해 보겠다는 생각을 한층 더 굳게 가졌다.

1914년 겨울에 선생은 요동의 흥덕보(興德堡)에 다시 한인 집단거주지를 건설하여 독립운동의 기지로 삼기 위하여 우선 약 백여 호가 생계를 유지할만한 토지 280일경(日耕)을 매입하였다. 그러나 이듬해 봄에 이주하려고 갔더니 얼었던 땅이 녹아 물바다가 되는 땅이라는 것을 알게 되어 다시 거처를 옮겼다.

1915년 선생은 서구의 자유이론과 공화제, 입헌제에 대응해 유교에 근거하여 세계에 통용되는 새로운 정치이론을 모색해 보고자 애썼다. 그는 이문치에게 답한 편지에서 종족주의(種族主義)를 비판하였다. 그는 천하의 도(道)는 공(公)과 사(私)일 뿐이라고 하면서, 겉으로는 세계 각국이 공(公)을 표방하지만 약육강식을 일삼는 국제관계 속에서 진정한 공(公)은 무엇인지를 찾고자 고민하였다.

당시 자국의 국익만을 추구하는 국가주의나 종족을 먼저 생각하는 종족주의도 국가간에 이기적 갈등과 투쟁을 불러올 것이라고 생각하였다. 그래서 이문치가 중국이 종족주의에 의해 신해혁명이 성공했다고 주장하자 지역에 근거를 둔 국가주의는 물론 종족주의에 대해 강하게 비판하고 천지에 태어난 사람이 누구나 유교의 강상에 토대를 두고 평화롭게 살아가는 천하주의(天下主義)를 주장하였다.

선생은 1916년 2월 27일 새벽 4시에 70세를 일기로 봉천성 북문 밖 일승잔(日昇棧)에서 광복의 그 날을 보지 못한 채 망국의 한을 품고 세상을 떠났다. 일찍이 말하기를 나는 나라가 광복이 되어야 돌아갈 것이다. 그렇지 않으면 너희들이 나의 시신을 모셔갈 수는 있겠지만 나의 혼(魂)은 돌아가지 않겠다.라고 하였다. 그만큼 그는 조국의 광복을 간절하게 염원하였다. 영구(靈柩)는 3월 28일에 중국에서 고국으로 돌아와 4월 28일 유림장(儒林葬)으로 치러졌다. 이때 애도를 표한 이가 만여 명이었고 만사(輓詞)가 1,087통(通), 제문(祭文)이 167통이나 되었다.

선생은 조선 말기 이학(理學)의 대가 이진상의 아들로 태어나 이학을 몸소 체득하고 독립운동에 이학의 정신을 몸소 실천으로 옮긴 학자였다. 그는 공자의 유교 이념에 근거하여 동양의 새로운 정치이론과 세계상을 구상하였고, 유교를 통해 조국의 독립과 광복을 성취하고자 혼신의 힘을 다 바친 독립운동가였다.

정부는 선생의 공훈을 기리어 1977년 건국훈장 대통령장을 추서하였다.

<자료:국가보훈처>