[우리문화신문=김영조 기자] 국립민속박물관(관장 김종대)은 2021년 《한국민속상징사전》(호랑이 편)에 이어 2022년 ‘토끼 편’을 펴냈다. 이 사전은 《한국민속대백과사전》사업의 하나로 2023년 계묘년 토끼해를 맞이해 ‘토끼띠 학술강연회’, ‘토끼띠 전시’와 연계하여 토끼의 문화적 상징성과 더불어 학술 값어치를 총망라한 민속상징 백과사전이다. 토끼의 생태부터 세시풍속ㆍ설화ㆍ노래ㆍ속담ㆍ유물에 관한 해설까지 풍성하게 수록하여 토끼의 상징성에 대해 다각적으로 이해할 수 있도록 하였다. □ 인류의 역사와 함께한 토끼 인류의 번창으로 숲을 벌채하면서 토끼의 서식처로 초원이 형성되었고, 그에 따라 개체 수가 늘었다. 그래서 토끼는 5만 년 전부터 인류의 사냥감으로 단백질 공급원이 되었으며, 토끼털은 토시, 모자, 배자 등 방한용 의복 재료와 함께 고급 붓을 제작하는 데도 활용되었다. 1,600년 전 고구려 고분 벽화(덕화리 2호분), 통일신라시대 수막새, 고려시대 동경(銅鏡)에서도 토끼를 확인할 수 있다. 그리고 창덕궁 대조전 굴뚝과 경복궁 교태전 뒤뜰의 석련지 등 건축물에도 토끼 형상이 새겨져 있다. 현대에서도 여러 대중매체에서 깜찍하고 꾀 많은 캐릭터로 주목받고

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 오늘은 24절기의 스물한째 ‘대설(大雪)’입니다. 한해 가운데 눈이 가장 많이 온다고 하여 대설이지만, 원래 24절기의 기준점 중국 화북지방과 우리나라는 지역이 달라서 꼭 이때 눈이 많이 오지는 않습니다. 김광균 시인은 “설야(雪夜)”라는 시에서 눈이 오는 정경을 “어느 머언 곳의 그리운 소식이기에 이 한밤 소리 없이 흩날리느뇨.”라고 읊조립니다. 김광균 시인은 한밤에 홀로 서서 ‘그리운 소식’처럼 내리는 눈을 하염없이 바라봅니다. “눈은 보리의 이불이다.”라는 말이 있는데 눈이 보리를 덮어줘야 추위로 인한 피해를 보지 않습니다. 그래서 조선시대에는 눈이 오지 않으면 기우제처럼 기설제(祈雪祭)를 지냈습니다. 숙종실록 11년(1685) 11월 13일 자 기록 “절후(節候)가 대설(大雪)이 지났는데도 한 점의 눈도 내리지 아니합니다. 중신(重臣)을 보내서 기설제(祈雪祭)를 종묘(宗廟)와 사직단(社稷壇) 그리고 북교(北郊)에서 행하기를 청합니다.”라고 임금에게 청하는 부분이 보입니다. 히말라야산맥에 있는 카트만두라는 작은 왕국에는 '할단새'라는 전설의 새가 있습니다. 그런데 이 사나운 할단새[鳥]도 이 대설 무렵만은 눈

[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] 지난주에는 남사당놀이 6종목 가운데 5종목에 관한 이야기를 하였다. 판굿과 개인놀음이 일품이며 중부지방의 지역적 특색이 잘 나타나 있는 ‘풍물놀이’를 시작으로 ‘버나돌리기’와 땅재주 넘는 묘기의 ‘살판’, 가슴을 조이며 탄성을 지르게 되는 ‘줄타기’, 그리고 ‘덧뵈기’로 통하는 ‘탈춤’ 등을 소개하였다. 남사당패가 앞에서 말한 여러 종목을 완벽하게 준비하였다고 해서 마음대로 어느 마을이나 출입할 수 있는 것은 아니었다. 반드시 허가받고 마을의 큰 공터나 장터에 들어가 밤새워 놀이판을 벌일 수 있었는데, 그 연희 장소는 주로 장터나 마을 행사, 등에 초청되어 공연을 벌였던 것이다. 현재까지 남사당패의 은거지로 밝혀진 곳은 경기도 안성과 평택, 충남 당진과 대전시 대덕, 전남 강진과 구례, 경남 진주와 남해, 황해도의 송화와 은율 등지로 알려져 있다. 이 지역은 대부분 물산이 집결되고, 유통되던 시장과 관련이 깊은 지역이어서 장소만 허락된다면 연희판의 성공은 큰 문젯거리가 되지 않았다고 한다. 이번 주에 소개할 마지막 종목 ‘인형극’ 또는 ‘꼭두각시놀음’은 우리나라의 대표적인 인형극으로 남사당패 연희자들은 ‘덜미’라고 불러

[우리문화신문=김영조 기자] 조선왕실 문화의 보고, 외규장각 조선의 22대 왕 정조(正祖)는 1776년 25살의 젊은 나이로 왕위에 오른 해에 규장각을 정식 국가기관으로 발족하였습니다. 규장각은 조선왕조의 왕실 도서관 겸 학술연구기관으로 출발하여 출판과 정책 연구의 기능까지 발휘한 특별한 기구입니다. 이후 1782년에 강화도 행궁(行宮)에 외규장각을 완공하여 왕실의 중요한 자료들을 옮겨서 더욱더 체계적이며 안전하게 보관하도록 하였습니다. 규장각에 보관하던 임금이 보던 어람용 의궤가 강화도로 옮겨진 것도 바로 이때입니다. 이로써 외규장각은 규장각의 분소와 같은 성격을 띠게 되어 이곳을 ‘규장외각(奎章外閣)’, 또는 ‘외규장각(外奎章閣)’이라 부르게 된 것입니다. 외규장각에는 어보(御寶, 국새), 교명(敎命, 왕비 또는 세자 등을 책봉하던 임금의 명령), 어책(御冊, 왕비를 책봉하거나, 임금과 왕비ㆍ대비ㆍ왕대비ㆍ대왕대비 등에게 존호나 시호 등을 올릴 때 그 내용을 새겨 첩으로 엮어 만든 것), 어필(御筆, 임금의 글씨), 의궤, 지도 등 왕실 관련 자료들이 집중적으로 보관되게 되었으며, 철종 연간에 파악된 외규장각 소장 도서는 약 6천 권 정도에 이르렀습니다.

[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] 지난주에는 남사당패의 조직을 이야기하였다. 대표 격인 ‘꼭두쇠가 있고, 그 밑으로 ’곰뱅이쇠‘ㆍ’뜬쇠‘ㆍ’가열‘ㆍ’삐리‘가 있는데, 각각 엄격한 지위와 실력을 인정받는 용어들이란 이야기, 추운 겨울철은 자체적으로 실력을 기르고, 부족한 기술을 연마하는 준비의 시간이라는 이야기 등을 하였다. 이번 주에는 남사당놀이 6종목을 간단하게 알아보도록 하겠다. 앞에서도 이야기한 바와 같이, 남사당놀이의 첫 번째 놀이는 <풍물놀이>이다. 여기서는 판굿과 다양한 개인놀음이 일품이다. 중부지방의 지역적 특색이 잘 나타나 있으며, 대체로 꽹과리, 징, 장고, 북, 소고, 무동, 호적, 기수, 잡색(雜色) 등이 참여한다. 어느 마을이나 사물(四物), 곧 꽹과리, 징, 장고, 북이 있고, 이것을 잘 치는 사람들이 있겠으나, 남사당놀이와 같은 놀이집단을 마을에 끌어들임으로써 동네의 남녀노소 모두가 한바탕 놀이판을 통해 화합하고 친목을 다지는 계기가 되었던 것은 분명해 보인다. 지배층과 피지배층이 마음의 화합을 이루는 일은 절대적으로 필요했기에 이른 봄부터 추수가 끝난 늦가을까지는 온 나라가 잔치마당이 되었다. 풍물놀이에 이어 남사당

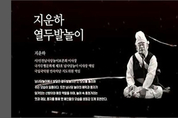

[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] 남사당놀이는 1964년, <인형극>이란 이름으로 국가무형문화재에 지정되었고, 1988년에는 6종목이 포함되어 <남사당놀이>로 재지정되었다. 2009년에는 유네스코 인류구전 및 무형유산 걸작에 올랐으나, 현재는 그 전승이 활발하지 못해 안타깝다고 이야기하였다. 다행스럽게 인천 지역을 중심으로 활동하고 있던 지운하, 남기문 등이 <인천 남사당놀이보존회>를 설립하였고, 특히 제26회 부평풍물축제에서 6종목 전 과정을 선보였는데 일반 시민들의 반응이 대단했다는 이야기도 하였다. 첫 번째 종목인 <풍물놀이>는 판굿, 그리고 다양한 개인놀음이 일품이다. 특히 남사당패 풍물놀이의 개인놀음은 각 악기의 연주력이 돋보이는 대목으로 지역적 특색이 잘 나타나 있는 부분이기도 하다. 풍물을 구성하고 있는 면모를 보면 소리가 크고 강렬한 꽹과리(小金)를 비롯하여 징(大金), 장고(杖鼓), 북(鼓), 소고(小鼓), 무동(舞童), 호적(胡笛), 기수(旗手), 잡색(雜色) 등이 편성되는데, 그 바탕은 경기지방과 충청지방의 풍물놀이를 중심으로 한다는 점이다. 참고로 남사당패의 조직은 어떠한가? 하는 점을 먼

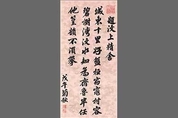

[우리문화신문=김영조 기자] “장원급제 김명육이요~!” 장원급제(壯元及第)! 과거를 치르러 모여든 숱한 경쟁자를 제치고 1등의 영예를 차지한 사람을 일컫는 말입니다. 1797년(정조 21) 음력 12월 5일, 제주에서 귤이 올라온 것을 기념하여 창덕궁 춘당대(春塘臺)에서 치러진 감제시(柑製試)의 장원은 유학(幼學, 벼슬하지 않은 선비) 김명육(金命堉)으로 정해졌습니다. 아마 김명육, 그의 입꼬리는 기쁨으로 치솟다 못해 찢어지지나 않았을까 싶습니다. 그런데 바로 다음 날, 김명육의 인생은 곤두박질쳤습니다. 그를 급제시킨 독권관(讀券官) 이병모(李秉模, 1742~1806)가 정조(正祖, 재위 1776~1800)에게 다음과 같은 차자(箚子, 간단한 상소문)를 올렸던 것입니다. “신(臣)이 김명육의 시권(試券, 시험지)을 자세히 보니 운율이 어긋나고 대구가 맞지 아니하여 일정한 격식에 크게 어긋날 뿐만 아니라, 글자체가 기울고 비뚤어져서 글씨가 괴이함에 가까웠습니다. 그런데 신은 정신이 모두 나가서 혼동한 나머지 우등으로 매겼습니다. 지금 문체를 바로잡고 필법을 바르게 하는 때를 당하여 이러한 시권은 결코 유생들에게 반시(頒示, 반포하여 보이는 일)할 수 없으니,

[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] 지난주에는 <제26회 부평 풍물축제>에 초대되어 남사당의 고유 6종목 완판공연을 펼친 <인천 남사당놀이보존회> 이야기와 이들의 공연에 운집해 있던 관객들이 대단한 반응을 보였다는 이야기를 하였다. 이번 주에는 ‘남사당(男寺黨, 男寺堂)놀이’의 역사와 특징적 활동 등에 관한 이야기를 이어가 보기로 한다. 앞에서도 잠깐 말한 바와 같이 남사당이라는 말에서 남(男)이란 남자, 곧 사내라는 의미로 해석되어 남성들만의 조직이란 점을 알 수 있다. 이 조직이 딱히 언제부터 존재해 왔는지는 분명치 않다. 다만 남사당패, 사당패, 광대패, 솟대쟁이패, 초라니패, 풍각쟁이패 등과 같은 다양한 놀이패들이 있었다는 점, 이들은 무리를 지어 다니며 다양한 소리, 악기, 춤, 연희의 재주를 펼치며 살아왔다는 점은 분명하다. 이러한 유랑 예인집단 가운데는 재승(才僧)계통, 곧 불교와 관련된 연희집단도 있었는데, 《고려사(高麗史)》와 같은 문헌에 따르면, 고려시대에는 불교에 속한 무리이면서도 장사치들과 물건을 매매하고, 잡인(雜人)들과 술을 마시거나, 속인(俗人)의 복장을 하고 다니면서 절을 짓는다는 명분 아래 악기를 연주하

[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] 지난주에는《천년가무악》의 대표, 최영희의 광대 인생을 소개하였다. 춤꾼으로 시작해서 소리꾼의 영역까지 아우르고 있는 그는 2004년, <천년가무악>이라는 연희단을 창단하면서 부평풍물대축제, 잔치마당과 함께 나라 밖 공연 프로그램을 진행해 왔다는 이야기, ‘명인 명창전’에 초청된 그는 춤으로 시작해서 소리, 연기까지 섭렵한 연예인데, 경서도 명창들에게 소리를 배웠고, 황해도 무형문화재 난봉가와 산염불의 이수자로 활동하고 있다는 이야기를 했다. 또 2016년에는 <대한민국 평화통일국악경연대회>에서 소리꾼으로 명인부 대통령상을 받았고, 국악뮤지컬로 ‘탁영금이나 수표교 연가, ’사자가 물고 간 꽃신‘ 등을 무대에 올려 그 실력을 인정받았다는 이야기, 최영희는 춤과 노래, 소리극의 파수꾼으로 전통문화를 최일선에서 지켜가는 자랑스러운 예인이라는 이야기도 하였다. 이번 주에는 <26회 부평 풍물축제>에 초대된 <인천 남사당놀이보존회>가 펼친 6종목 완판공연 이야기를 소개해 보기로 한다. 2022년 10월 1일 부평역 앞에는 대로를 막아 교통을 통제하고, 대축제를 마련했는데, 축제에 초대된

[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] 지난주에는 작고한 이매방 명무의 제자, 김묘선에 관한 이야기를 하였다. 승무의 국가무형문화재 보유자 인정에서 김묘선이 탈락하여 무용계와 국악계, 문화계가 시끄러웠다는 이야기, 나이 든 무용수나 음악인들에게 실기 평가보다는 정통성과 전승활동, 긍정적 영향 등이 중요하다는 이야기, 대중화와 세계화를 위해 노력해 온 김묘선의 실력이나 정통성이 인정받기를 응원한다는 이야기도 하였다. 이번 주에는 춤꾼이자, 소리꾼으로도 활발하게 활동하고 있는 연희국악단 <천년가무악>의 대표, 최영희의 광대 인생을 소개해 보기로 한다. 그는 춤꾼으로 시작하여 소리꾼의 영역까지 아우르고 있다. 최영희 명인은 2004년도에 무용과 소리, 타악 그리고 무속 분야까지 다양한 장르를 아우르는 <천년가무악>이라는 연희국악단을 창단하면서 점차 그 이름이 알려지기 시작하였다. 그 이후, 자연스럽게 잔치마당의 풍물패와도 공연을 함께하거나 봉사활동을 하면서 관계를 돈독하게 유지해 왔다. 그 대표적인 활동으로는 2007년 부평풍물대축제 기획공연에 함께 참여한 것이 계기가 될 것이다. 잔치마당과 함께 한 나라 밖 공연으로는 2018년 북유럽 라트